C’est ainsi que le président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la centrale syndicale québécoise la plus fortement associée au syndicalisme militant, résumait le prédicament des syndicats au Québec, et ce constat s’applique aussi à l’ensemble du Canada. Au Canada anglais, les Travailleurs canadiens de l’automobile (TCA) ont constitué pendant des décennies le plus grand et le plus musclé des syndicats du secteur privé, ayant émergé de grèves militantes menées par le CIO dans les années 1930, aux États-Unis, dans le secteur de l’automobile. Les TCA se détachèrent de leur parent américain dans les années 1980, la cause de la rupture étant une divergence sur la façon de répondre à la crise du secteur de l’automobile en Amérique du Nord : le syndicat canadien favorisait une démarche militante et voyaient la faiblesse de l’industrie comme l’occasion de réaliser des gains ; le syndicat américain croyait que les concessions étaient la seule voie possible. Sous leur premier président, Bob White, les TCA se firent connaître pour leur courage militant. Dans chaque ronde de négociations avec les « Big Three », les trois grands groupes de construction automobile, ils firent la grève au moins une fois. Après le départ de White en 1992, il n’y eut qu’une seule grève contre les Big Three en 1996, et les TCA finirent par adopter la négociation axée sur les concessions.

La CSN et les TCA ne sont pas des cas isolés : le Canada vit actuellement une période de « paix industrielle » quasi exempte de grèves. Le nombre de jours-personnes perdus en raison de grèves ou de lock-outs a diminué de près de 87 p. 100 entre 1980 et 2010. Cette paix a puni les travailleuses et les travailleurs. Au lieu de présenter au capital de nouvelles revendications ambitieuses, le mouvement syndical canadien a accepté des concessions structurelles et s’est engagé dans une longue bataille défensive pour ralentir l’érosion de ses institutions et les acquis du passé.

Le déclin séculaire du mouvement syndical au Canada et au Québec participe d’une évolution que l’on peut observer dans le monde occidental sous le régime néolibéral. Les attaques contre le syndicalisme relèvent d’une volonté de maximiser la « flexibilité » du marché du travail et de transférer du travail au capital une plus grande part des revenus. Mais le malaise du syndicalisme est antérieur au néolibéralisme ; il a ses racines dans le grand compromis entre capital et travail mis en place dans l’après-guerre. Au Canada, l’un des éléments de ce compromis fut la formule Rand, en vertu de laquelle les travailleuses et les travailleurs en milieu syndiqué cotisent même s’ils ne sont pas membres du syndicat. En même temps, on imposa des pénalités légales prohibitives en cas de grève poli tique ou sauvage. Coïncidant avec le sommet de l’anticommunisme dans les années 1950, ce compromis marqua le début d’une période de collaboration de plus en plus étroite en matière de relations industrielles et la lente disparition du militantisme syndical, la grève politique disparaissant à peu près complètement des moyens à la disposition des syndicats. Les grèves légales continuèrent, mais on se limita généralement à négocier de meilleures conditions matérielles pour les syndiqué-e-s vivant sous le régime capitaliste au lieu de chercher à dépasser le statu quo en revendiquant l’autogestion et le contrôle démocratique du capital.

Et le boom de l’après-guerre en Occident, qui dura plusieurs décennies, devait avoir une fin. Déjà dans cet âge d’or, le capital au Canada comme ailleurs se dirigeait vers le libre-échange, la déréglementation et la privatisation. Le mouvement syndical, sachant que la libéralisation menaçait directement son rapport de force à la table de négociation et le bien-être de ses membres, se révéla un adversaire irréductible. Mais ayant abandonné la grève politique et les revendications ambitieuses qui auraient pu lui donner une autre orientation politique, il n’avait ni les outils, ni la vision requis pour contester les assises du capitalisme néolibéral.

S’ensuivit un long combat défensif contre la libéralisation économique. La densité syndicale a diminué en Occident, mais les mouvements syndicaux au Canada et au Québec ont connu un déclin moins rapide, notamment en comparaison avec les États-Unis. Les taux de syndicalisation au Canada sont globalement d’environ 28 p. 100, avec un écart marqué entre les travailleuses et travailleurs du secteur public, dont près des trois quarts sont syndiqué-e-s, et ceux et celles du secteur privé.

La disparité entre le Canada et les États-Unis s’explique en partie par les régimes juridiques beaucoup plus favorables au Canada, où les obligations en matière de négociation collective sont maintenues même lorsqu’une compagnie est vendue à un nouveau propriétaire. Les tribunaux canadiens ont donné aux protections constitutionnelles accordées à la liberté d’association des interprétations plus larges, englobant notamment le droit à la négociation collective.

Dans cinq provinces, dont le Québec, le vote secret n’est pas requis pour qu’un syndicat obtienne son accréditation : celle-ci est automatique lorsqu’une majorité déterminée de cartes a été signée. Le régime juridique généralement le plus favorable aux syndicats se trouve au Québec, où la densité syndicale est de 36 p. 100.

Le syndicalisme social

Les syndicats tant canadiens que québécois ont été plus enclins que leurs cousins américains à s’engager dans des luttes sociales et politiques. Pendant les premières décennies du néolibéralisme, ils ont joué un rôle clé dans la définition des luttes sociales conjoncturelles. Très tôt, les militantes syndicales ont livré au sein des syndicats des combats qui ont fini par faire de ceux-ci les grands défenseurs des droits des femmes dans la vie politique, et ce d’autant plus que l’équilibre entre les sexes avait évolué au sein du mouvement syndical, les femmes en venant peu à peu à former la majorité des personnes syndiquées. Les syndicats contribuèrent ainsi à de grandes victoires du mouvement des femmes touchant notamment les droits en matière de reproduction et l’équité salariale. De même, le mouvement indépendantiste au Québec se refléta dans les luttes et les structures internes du mouvement syndical, ce qui aboutit à la solution politique d’un syndicalisme binational. Les syndicats au Québec ont eux-mêmes joué un rôle majeur dans le mouvement nationaliste, et il existe depuis les années 1970 des liens étroits entre les principales centrales syndicales et le Parti québécois indépendantiste.

Dans le combat contre le libre-échange, les syndicats ont été à l’avant-plan de grandes coalitions nationales et internationales comme le Réseau Action Canada ou le Front commun contre l’OMC, ainsi que de nombreuses coalitions provinciales et nationales mises sur pied pour défendre le système de santé, l’énergie et l’éducation publics. Au Québec, par exemple, la mobilisation contre la Zone de libre-échange des Amériques en 2001 se termina par l’organisation d’un impressionnant Sommet populaire qui rassembla à Québec des syndicats, des organismes communautaires et des organismes de défense de l’environnement. De telles coalitions ont été plus visibles dans la vie politique du Canada que des États-Unis (notons toutefois la faiblesse surprenante de la mobilisation syndicale récente contre les nouvelles ententes de libre-échange de type AECG et PTP). Les syndicats ont également joué un rôle important dans l’éducation de leurs membres et du public sur des sujets allant des droits LGBT aux questions autochtones.

Mais le travail politique axé sur les coalitions est lui-même en déclin, et mises à part les coalitions formelles dont le mouvement syndical peut largement définir les visées, les relations sont souvent crispées entre les syndicats et les grands mouvements sociaux. Dans le passé, une sociale-démocratie centriste a été hégémonique au sein tant du Congrès du travail du Canada que de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, pour lesquels la lutte primaire se situe dans le champ de la politique électorale. Le mouvement syndical a toujours hésité à appuyer des luttes sociales qu’il ne peut maîtriser. Les ressources des syndicats ayant diminué avec la diminution des revenus de cotisations, même les petits dons aux groupes issus de mouvements sociaux se sont amenuisés, sauf de la part de quelques conseils du travail et petits syndicats orientés vers la gauche.

Mais le soutien sur le plan du discours et sur le plan politique se révèle également lacunaire, comme en témoigna d’une façon éclatante le non-engagement quasi-total envers les deux mouvements sociaux se rapprochant le plus authentiquement d’un mouvement de masse au cours de la dernière décennie : la grève étudiante de 2012 au Québec et Idle No More (voir ci-dessous). Par rapport à l’un des enjeux critiques de notre époque, les changements climatiques et l’extractivisme du Canada, le mouvement syndical a été, en gros, incapable de mettre en oeuvre un projet politique visionnaire axé sur la solidarité et la transformation industrielle, projet qui le sortirait de la logique d’une défense des emplois actuels dans le pétrole, le gaz ou l’automobile. Cette logique de l’emploi à tout prix a amené le plus grand syndicat canadien du secteur privé, Unifor, à appuyer la vente d’armements à l’Arabie saoudite.

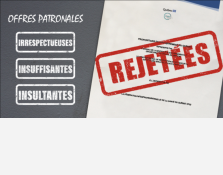

L’abandon général du syndicalisme social n’a pas été assorti d’une réussite marquée à la table de négociations. Adoptant une stratégie de survie à court terme, les syndicats se montrent de plus en plus souvent disposés à accepter des concessions structurelles pour conserver des emplois et de modestes gains salariaux. Les régimes de retraite et les avantages sociaux en matière de santé ont été coupés dans tous les secteurs. Dans le secteur de l’automobile, les syndicats ont accepté un régime à double grille salariale attribuant aux nouveaux employé-e-s des salaires et une sécurité d’emploi inférieurs à ceux des travailleuses et travailleurs embauchés sous le régime antérieur. Un enjeu semblable était au coeur d’un récent conflit de travail majeur à Postes Canada, la société d’État responsable du service postal dont l’avenir est remis en question par les partisans de la privatisation.

Dans ce conflit, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes a résisté à la double grille salariale proposée, profitant du fait que les maîtres de la poste au sein du gouvernement ne voulaient pas d’une grève retentissante. Les syndicats ont largement perdu le combat contre le recours aux travailleuses et travailleurs contractuels précaires entraînant une baisse inexorable des salaires et des avantages sociaux ; le combat contre les unités de négociation plus petites ; et le combat contre la réduction des revenus provenant de cotisations.

Tous ces facteurs sont de nature à accentuer la délégitimation, le rétrécissement et l’affaiblissement des syndicats dans l’avenir. Les syndicats sont intensément conscients de la spirale descendante de leurs effectifs et de leurs revenus de cotisations, mais cette conscience n’a pas suscité un changement radical de stratégie ou d’orientation. On a plutôt tenté d’éviter l’effondrement par des travaux de soutènement : un éventail de stratégies d’arrière-garde dont la plus visible a été la création d’Unifor par la fusion, en 2013, de deux des plus grands syndicats du secteur privé, les TCA (représentant les travailleuses et travailleurs de l’automobile, de l’aérospatiale, du rail et d’une gamme de services) et le Syndicat des communications, de l’énergie et du papier (représentant les travailleuses et travailleurs du pétrole, du gaz, des pâtes et papiers, des médias imprimés, de la télévision et des télécommunications). Ces deux syndicats, qui voyaient diminuer leurs revenus de cotisation, subissaient en conséquence des pressions considérables associées aux coûts de leurs activités essentielles. Au Québec, les mêmes pressions ont suscité en réponse une stratégie à somme nulle, le maraudage. Beaucoup de syndicats ont également voulu revenir à l’organisation de secteurs non syndiqués, mais ces secteurs qui offrent généralement de faibles salaires ne peuvent produire des revenus de cotisation importants. De plus, le travail d’organisation a tendance à cesser une fois les nouveaux syndicats accrédités, et on constate une tendance à mal desservir les secteurs à faible salaire en comparaison avec les syndiqué-e-s aux salaires élevés ; il est peu probable, par conséquent, que ce travail de syndicalisation puisse constituer le noyau d’un mouvement syndical renouvelé. Dans le secteur public, les socialistes ont insisté sur la nécessité de bâtir la solidarité par des campagnes exigeant de meilleurs services publics pour tous.

En général, cependant, les syndicats du secteur public se limitent à une courte période de publicité préalable aux négociations, ce qui paraît intéressé et n’a guère d’effet sur les attitudes du public. Les résultats ont parfois été catastrophiques, comme ce fut le cas à Toronto au moment de la grève des transports en commun de 2008 et de la grève des employé-e-s municipaux de 2009, largement perçues comme des événements ayant discrédité les syndicats et contribué à faire élire le populiste de droite Rob Ford à la mairie en 2010.

Les défis structurels que représente la réforme du syndicalisme sont d’une ampleur stupéfiante. En pratique, la démocratie syndicale s’est affaiblie et les membres participent peu au fonctionnement de la plupart des syndicats. Aux niveaux national et régional, les structures syndicales sont souvent hypertrophiées aux échelons supérieurs, avec un personnel très bien rémunéré dont la majorité ne pourrait gagner ailleurs des salaires comparables. Il y a donc des raisons puissantes de ne pas faire de vagues.

La possibilité de postes rémunérés, et d’autres privilèges, sont des incitatifs utilisés par les dirigeants syndicaux pour régir les militant-e-s à l’intérieur des syndicats. À l’exception de quelques syndicats militants comme le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, rares sont les syndicats dirigés par des gens issus de traditions radicales et rares sont ceux qui énoncent une vision politique allant plus loin que le soutien aux machines électorales du Nouveau parti démocratique ou, au Québec, du Parti québécois.

Lorsque les syndicats se sont éloignés des partis sociaux-démocrates, comme l’ont fait les Travailleurs canadiens de l’automobile en 2006, ils ont soutenu le Parti libéral, qui malgré son programme néolibéral demeure plus éclairé sur le plan social que les conservateurs, et qui est parfois perçu pour des raisons stratégiques comme la seule option de rechange à ce parti ouvertement de droite. En l’absence d’organisations de masse se situant à gauche à l’extérieur du mouvement syndical, le militantisme syndical de gauche a presque entièrement disparu en tant que force organisée.

Dans la foulée d’une crise financière mondiale, de coupures sans fin aux services publics et d’attaques incessantes contre le syndicalisme par le gouvernement Harper, on aurait pu croire que le mouvement syndical se mobiliserait fortement contre l’austérité. Pourtant, même si les syndicats tant du Québec que de l’Ontario ont participé à des coalitions contre l’austérité, celles-ci n’ont pas réussi à atteindre une masse critique, à l’exception possible de la Coalition main rouge, une alliance de syndicats et de groupes anti-pauvreté formée en 2009 pour combattre la privatisation des services publics et les frais imposés aux usagers, et la grève générale du Québec en 2015, de courte durée, mais qui fut la plus ample depuis le Front commun de 1972.

Bref, le mouvement syndical n’a pas réussi à répondre de façon stratégique à la crise fondamentale de son déclin séculaire. Ce qui a fait défaut, jusqu’ici, c’est l’idée qu’à un certain moment, il faut risquer quelque chose pour renforcer les institutions syndicales. Le désir de conserver tout ce que le syndicalisme a gagné dans le passé mène à des pertes toujours plus grandes dans l’avenir. Mais pour le moment, en l’absence d’une gauche organisée plus large à l’intérieur et à l’extérieur des syndicats, capable de développer d’autres visions et stratégies et d’exercer des pressions à l’intérieur du mouvement syndical, on ne voit pas bien d’où pourrait venir un changement fondamental en termes de vision, de stratégie et d’orientation.

Des signes de mécontentement à la base pourraient préfigurer un changement de cap. Au moment où nous écrivons, la section locale d’Unifor qui représente les travailleuses et travailleurs de l’usine de Ford à Oakville (Ontario) est engagée dans une lutte sans précédent avec le syndicat national concernant la résistance à la double grille salariale : la section locale tient à faire sauter un certain nombre de concessions antérieures. Les travailleuses et travailleurs canadiens de l’automobile ont traditionnellement utilisé la « négociation type », choisissant le plus vulnérable des trois grands constructeurs comme cible d’une première grève afin de définir un contrat-type pour la suite des choses ; or, dans la ronde actuelle, le syndicat national a choisi GM, la cible la plus difficile, dans le cadre d’une stratégie pour saper la section locale militante.

Pour la première fois dans l’histoire du syndicat, la section locale a menacé de ne pas réaliser la négociation type ; si elle fait la grève, ce sera, dans les faits, une grève à la fois contre la compagnie et contre le syndicat national. Un autre exemple intéressant est celui des Profs contre la hausse au Québec : ce réseau créé par des enseignant-e-s des cégeps et des universités pour combattre la hausse des frais de scolarité fut établi à l’extérieur des structures syndicales pour que les enseignant-e-s puissent soutenir activement la grève étudiante de 2012, envers laquelle le mouvement syndical québécois avait adopté une position ambiguë. Mais ces initiatives venant de la base, pour encourageantes qu’elles soient, sont rares.