• 8 mars : Trump signe les documents instaurant de nouvelles taxes sur les importations aux Etats-Unis d’acier (25%) et d’aluminium (10%).

• 22 mars : entrée en vigueur de ces taxes, avec toutefois une exemption « pour l’instant » des principaux fournisseurs (dont l’Union européenne), qui sont aussi des alliés des Etats-Unis. Le même jour, Trump signe un mémorandum dénonçant « l’agression économique de la Chine », qui aurait fait perdre aux États-Unis « six millions d’emplois », et annonce que de nouvelles mesures sont en préparation.

• 23 mars : en rétorsion, la Chine publie une liste de 128 produits américains (notamment agricoles : porc, vin, fruits…) qui pourraient être frappés de droits de douane allant de 15% à 25%.

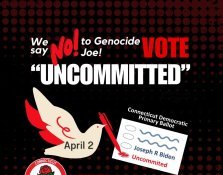

• 2 avril : mise en application par la Chine de ces mesures.

• 3 avril : publication par l’administration US d’une liste de 1300 produits chinois (écrans, composants électroniques, pièces détachées aéronautiques, produits chimiques, médicaments…) qui pourraient être visés par de nouvelles taxes d’un montant annuel global de 50 à 60 milliards de dollars.

• 4 avril : la Chine riposte en publiant une nouvelle liste de 108 catégories de produits (soja, whisky, tabac, automobiles…) sur lesquels les nouvelles taxes s’élèveraient à 50 milliards. Le même jour, Trump répond en annonçant qu’il a « demandé au ministère du commerce d’examiner si 100 milliards de dollars supplémentaires de tarifs douaniers seraient adaptés en application de l’article 301 [concernant la propriété intellectuelle] et, dans ce cas, d’identifier les produits sur lesquels ils pourraient être imposés. »

A cet instant de l’escalade, la présente revue doit boucler… Pour essayer de comprendre ce conflit et d’en appréhender les possibles conséquences, nous reproduisons ci-dessous un article publié le 19 mars 2018, sur son blog, par l’économiste marxiste britannique Michael Roberts.

(introduction et traduction, Jean-Philippe Divès)

Les ministres des finances des 20 premières économies mondiales doivent se rencontrer aujourd’hui 19 mars à Buenos Aires, Argentine, où le grand sujet de discussion sera le protectionnisme douanier et la possibilité d’une guerre commerciale ouverte entre les États-Unis et d’autres zones économiques majeures, en premier lieu la Chine.

Il existe une véritable inquiétude que toutes les fulminations du président Trump se traduisent finalement dans les faits et que « le Donald » s’apprête maintenant à honorer sa promesse de « rendre à l’Amérique sa grandeur » en instaurant une série de droits de douane, de quotas et d’interdictions sur une série de produits d’importations venant d’Europe et d’Asie. Le protectionnisme douanier est de retour après des décennies de « libre-échange » et de mondialisation.

Jusqu’à présent, Trump n’a imposé de barrières tarifaires que sur les importations d’acier et d’aluminium. Mais il a aussi retiré les États-Unis du Partenariat transpacifique et demandé une renégociation de l’ALENA (Accord de libre-échange nord-américain). Et l’on parle d’autres mesures, dont une action visant à mettre fin à la liberté des échanges de droits de propriété intellectuelle entre des sociétés US et d’autres pays.

En termes d’emploi, des gains minimes

Les droits sur l’acier et l’aluminium (facilités par une faille de l’ancien GATT [prédécesseur de l’OMC, Ndlr], autorisant les pays à instituer des barrières pour des raisons de « sécurité nationale » – la défense US consomme 3% de l’acier vendu aux États-Unis) sont en réalité peu de choses en eux-mêmes. En 2002, la dernière fois que les États-Unis ont imposé des taxes sur l’acier, ils produisaient pratiquement autant d’acier qu’aujourd’hui. Mais maintenant, ils le produisent avec une petite partie de la force de travail de 2002. La technologie a boosté la productivité et permis de créer des produits qui utilisent moins d’acier. C’est dire que les éventuels gains en termes d’emplois aux États-Unis ne pourraient être que minimes.

En 2002, le président Bush avait introduit des droits de douane pour certains produits de l’acier, après une vague de fermetures d’aciéries et une forte augmentation des importations. L’effet net sur l’emploi dans la production d’acier a été très faible. Mais selon une étude du Trade Partnership Worldwide2, les entreprises US qui consomment des produits en acier avaient perdu environ 200 000 emplois, à comparer aux 180 000 personnes employées dans la production d’acier. Les plus touchés ont été les plus petits fabricants (moins de 500 salariés), qui avaient peu de possibilités de négocier les prix d’achat ou d’intégrer les coûts supplémentaires dans leurs prix de vente. Les barrières douanières de Bush sont restées en place à peine plus d’un an, mais leur effet a été immédiat lorsque les distorsions de prix ont exercé leur pression sur les utilisateurs finals.

Si l’impact de l’augmentation des prix de l’acier sur les chiffres de l’emploi était vraiment important pour Trump, celui-ci aurait dû prendre en compte les potentielles pertes nettes d’emplois dans l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et tous les autres fabricants qui dépendent d’un acier matière première qui soit bon marché. On s’attend à ce que ces entreprises reportent sur leurs clients les coûts supplémentaires, et à ce qu’elles en subissent les conséquences habituelles – une demande et des profits en baisse.

De plus, depuis 2002 les aciéries étatsuniennes se sont déplacées vers le sud et l’ouest du pays, où les syndicats sont faibles et le travail moins onéreux. Mais cette branche emploie maintenant moins de salariés, parce qu’elle est de plus en plus automatisée. Les taxes de Trump n’amèneront aucun nouvel emploi, notamment pas dans les vieilles régions « à grandes cheminées » qui peuvent espérer son aide. L’impact sera véritablement ressenti par de nombreux pays émergents. Le Canada et le Mexique sont exemptés parce qu’ils font partie de l’ALENA, mais le Brésil est un gros exportateur d’acier aux États-Unis. Le Canada et le Brésil comptent pour près d’un tiers dans ces importations, la Chine n’y entrant que pour 3%. Avec un Canada exempté et une Chine qui compte peu, le protectionnisme « de l’acier » de Trump est à la fois faible et mal orienté.

Faire tourner en arrière la roue de l’histoire

De toute façon, son objectif déclaré de « rendre sa grandeur à l’Amérique » en redéveloppant la production d’acier et d’autres industries traditionnelles revient à faire tourner en arrière la roue des avancées technologiques, pour recréer des industries à grandes cheminées. Cela ne peut et ne va pas se produire.

L’affirmation selon laquelle les travailleurs américains ont perdu des emplois dans les industries traditionnelles à cause d’un commerce déloyal est fallacieuse. Le recul des emplois manufacturiers est un phénomène qui s’observe depuis trente ans aux États-Unis comme dans d’autres économies capitalistes avancées. Ce déclin n’est pas dû à des accords commerciaux avec de méchants étrangers. Il résulte de la politique implacable du capital US, qui vise à réduire le coût du travail par la mécanisation ou à s’implanter à l’étranger dans de nouvelles zones à faible coût du travail.

Les inégalités de revenu croissantes sont le produit d’une accumulation capitaliste de plus en plus fondée sur la mise en œuvre de capital technique (équipements) et sur la « mondialisation », dans le but de contrecarrer la baisse de la profitabilité au sein des économies capitalistes avancées. Mais elles résultent aussi des politiques « néolibérales » visant à contenir les salaires et à développer la part des profits. Trump et ses fanfaronnades ne peuvent ni ne vont modifier cette situation, parce que ce serait menacer la profitabilité du capital américain.

La question de la Chine

Il semble toutefois que Trump et ses nouveaux conseillers « protectionnistes » se préparent à lancer une série de mesures contre les importations d’autres pays – en particulier contre la Chine. Mais au cours des vingt dernières années, la valeur ajoutée produite en Chine, auparavant concentrée dans des industries de base, s’est de plus en plus déplacée vers des produits de haute technologie. En fait, une part de plus en plus importante de l’innovation technologique vient désormais de Chine.

Les tentatives de sanctionner la Chine avec des droits de douane pourraient accélérer cette tendance. Les secteurs de haute technologie ont en effet de fortes capacités d’adaptation, de réorientation des investissements et des capacités de production à l’étranger. La Chine s’est déjà engagée dans cette voie, avec une très forte hausse de ses investissements directs à l’étranger (IDE). Sur ce plan, elle est aujourd’hui en seconde position mondiale, devancée seulement par les États-Unis. Son stock d’IDE s’est accru dans la dernière période de 25% par an, pour atteindre désormais le montant de 1,3 billion (1300 milliards) de dollars. Les deux tiers de ces flux sont destinés à l’Asie.

La Chine s’engage également de façon agressive vers les pays de la « ceinture » de son projet de « nouvelle route de la soie », ce qui se reflète dans ses exportations vers ces États, deux fois plus importantes que celles des États-Unis. En d’autres termes, toutes les mesures restrictives que l’administration Trump prendrait à l’égard de la Chine ne feraient qu’accélérer ce processus de réallocation.

La finance, pas le commerce

Tandis que Trump et ses nouveaux conseillers « protectionnistes » veulent s’attaquer à la Chine et à d’autres nations au commerce « déloyal », les économies européennes et asiatiques, en accord avec les institutions internationales, s’accrochent à la ligne de la « mondialisation » et du « libre-échange ». Le reste du monde continue en effet de vouloir baisser les barrières douanières. L’Union européenne vient de finaliser, à la fin de l’année dernière, des accords de libre-échange avec le Canada et le Japon. Dans le même temps le Japon, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Mexique, la Malaisie, le Vietnam, le Pérou, le Chili, Brunéi et Singapour ont ratifié un Partenariat transpacifique sans les États-Unis.

Ce que Trump oublie est que dans le capitalisme mondial d’aujourd’hui, ce qui importe n’est pas tant le commerce, ou même le commerce des services plutôt que celui des produits, mais les flux de capitaux. Et que par conséquent, toute guerre commerciale menacerait sérieusement les investissements à l’étranger des États-Unis, au moment même où la Chine est en train de les développer.

Aujourd’hui, le commerce international contribue relativement peu aux profits des entreprises étatsuniennes. Dans les années 1940, les filiales étrangères des entreprises étatsuniennes ne contribuaient que pour 7% à leurs profits globaux – la même proportion que celle des exportations. Au cours des 35 dernières années, la mondialisation des activités et des investissements de capital des groupes US a modifié cette situation. En 2016, la part domestique des profits s’est réduite à 48% du total, tandis que celles des activités à l’étranger et des exportations est montée, respectivement, à 40% et 12%.

Le discours protectionniste de Trump a relancé le débat, parmi les économistes du courant dominant, sur le fait de savoir si le libre-échange est la meilleure solution pour chaque pays et pour ses habitants. La vision néoclassique historique est basée sur la loi des avantages comparatifs de Daniel Ricardo.

Dans son livre Des principes de l’économie politique et de l’impôt (1817), maintenant vieux de plus de 200 ans, Ricardo affirmait que même si le Portugal pouvait produire des tissus et du vin avec un coût du travail moindre que l’Angleterre, les deux pays bénéficieraient de l’instauration entre eux d’un commerce libre. Les avantages comparatifs du Portugal étant plus importants dans la production de vin que dans celle de tissu, ce pays bénéficierait dans tous les cas d’un excédent de production de vin, qu’il échangerait contre des tissus anglais. A son tour, l’Angleterre tirerait bénéfice de cet échange car si les coûts de production des tissus resteraient identiques, les prix du vin se verraient considérablement réduits. Le libre-échange produirait ainsi une situation gagnant-gagnant.

Adam Smith versus Ricardo

Et pourtant, l’histoire contredit cette « loi ». Durant, en gros, les trente dernières années, avec de fortes réductions des droits de douane, des quotas et d’autres restrictions à l’importation, les économies capitalistes dans le monde se sont de plus en plus rapprochées du « libre-échange ». Mais la croissance économique a été plus faible depuis les années 1980 que dans les vingt années précédentes.

Une autre conclusion de la théorie dominante est que le libre-échange conduirait en fin de compte à une harmonisation des balances commerciales, grâce aux ajustements intervenant dans les taux de change et les coûts de production. On n’a pourtant pas vu grand-chose de cette harmonisation. Au cours des trente dernières années, les États-Unis ont enregistré un déficit permanent dans le commerce des biens et des services ; et telle a été aussi la situation de nombreuses économies émergentes soi-disant pourvues d’« avantages comparatifs ».

Et pour ce qui est d’une éventuelle harmonisation des revenus et de l’emploi, les inégalités entre pays et à l’intérieur de chaque pays, en termes de revenus et de richesses, se sont aggravées au cours des trois dernières décennies, tandis que 1,5 milliard de travailleurs dans le monde se trouvent toujours dépourvus d’un travail ou d’un revenu stables.

Le libre-échange n’a pas été un grand succès du capitalisme. Aujourd’hui, la mondialisation semble faire une pause voire s’être arrêtée. « L’ouverture » du commerce mondial (sa part dans le PIB mondial) a décliné depuis la fin de la Grande Récession [de 2007-2008, Ndlr].

Cette situation a conduit une série de voix de l’idéologie dominante à suggérer que des politiques protectionnistes, menées individuellement par tel ou tel pays, pourraient peut-être mieux fonctionner. Dani Rodrik a notamment défendu cette thèse, en nous rappelant que les États-Unis eux-mêmes avaient protégé leur industrie à partir des années 1870 et que l’Allemagne avait fait de même dans les années 1890, le Japon et d’autres pays asiatiques les ayant imités après la Deuxième Guerre mondiale.

Rodrik, Stiglitz et d’autres économistes « de gauche ? » du courant dominant dénoncent aujourd’hui l’échec de la mondialisation, mais il le font en réalité à partir du point de vue selon lequel le marché libre est une bonne chose tant qu’il est réellement libre. Sauf que ce ne serait pas aujourd’hui le cas, ce qui fait que les gouvernements devraient intervenir pour réduire les situations de monopole et d’autres distorsions, ainsi que contrôler et réguler la spéculation financière. Selon eux également, il faudrait au niveau international de véritables et « justes ? » accords qui protègent les économies les plus faibles. Outre qu’il s’agit d’un objectif utopique, cette « alternative ? » au « libre-échange ? » débridé est en réalité une admission de ce que la théorie gagnant-gagnant de Ricardo est défectueuse et a été invalidée par les faits, même en situation de « libre-échange » pleinement constitué.

Le capitalisme ne tend pas vers un équilibre dans le processus d’accumulation. Comme Adam Smith l’avait exposé, à la différence de Ricardo, « lorsqu’un homme riche et un homme pauvre font affaire ensemble, les deux accroîtront leur richesse, mais celle de l’homme riche croîtra beaucoup plus que celle de l’homme pauvre. De la même manière, quand une nation riche et une nation pauvre s’engagent dans une transaction commerciale, la nation riche aura l’avantage et, par conséquent, c’est à elle que l’interdiction de cette transaction nuirait le plus. »

Le capitalisme ne se développe pas globalement de façon calme et équilibrée, mais dans le cadre de ce que les marxistes ont appelé un « développement inégal et combiné ». Les entreprises et les pays disposant des meilleures avancées technologiques seront gagnants au détriment de ceux qui restent en arrière. Il n’y a et il n’y aura pas de processus de péréquation.

Selon les cas,

l’un ou l’autre sera pire

Le libre-échange fonctionne pour des états nationaux capitalistes quand la profitabilité du capital est en hausse (comme cela a été le cas dans les années 1980 à 2000), tout le monde pouvant alors bénéficier (quoique dans des proportions différentes) d’un gâteau qui s’est agrandi. A ce moment-là, la mondialisation semble très attractive. Les économies capitalistes les plus fortes (technologiquement et donc compétitivement en termes de prix unitaires) se font les principaux avocats du « libre-échange », comme la Grande-Bretagne dans les années 1850-70 et les États-Unis dans les années 1945-2000. La mondialisation était alors le mantra des États-Unis et de ses agences internationales, la Banque mondiale, l’OCDE et le FMI.

Mais si la profitabilité commence à chuter de façon durable, le « libre-échange » perd de son attrait, en particulier pour les économies capitalistes les plus faibles lorsque le gâteau des profits cesse de croître. C’est alors que le « populisme » et le nationalisme émergent et que ceux des économistes du courant dominant qui s’opposent au « libre-échange » deviennent plus influents. Telle a été la situation entre 1870 et 1880, tout comme dans les années de la Grande Dépression des années 1930. Telle est aussi la situation depuis le début des années 2000 et en particulier depuis la fin de la Grande Récession.

Le capitalisme US a en termes relatifs perdu du terrain, non seulement par rapport à l’Europe et au Japon mais aussi, de façon plus inquiétante, par rapport au poids lourd économique ascendant qu’est la Chine, où les investissements étrangers sont strictement contrôlés et assujettis au secteur d’état et à une élite « communiste ? » autocratique. Les États-Unis se retrouvent maintenant dans la même situation que le Royaume-Uni dans les années 1880 – juste en pire. Trump est la conséquence de cette situation.

Marx et Engels reconnaissaient que le « libre-échange » pouvait globalement dynamiser l’accumulation capitaliste et ainsi faire croître les économies, comme cela s’est passé au cours des 170 dernières années. Mais ils comprenaient aussi (en accord avec la nature duale de l’accumulation capitaliste) l’autre côté des choses : les inégalités croissantes, une « armée de réserve » de chômeurs en permanent renouvellement et une exploitation du travail accrue dans les économies les plus faibles. De même reconnaissaient-ils que les nations capitalistes industrielles émergentes ne pourraient probablement atteindre leurs buts qu’en protégeant leurs industries avec des droits de douane, des mécanismes de contrôle et y compris un soutien de l’état (la Chine en constitue un exemple extrême).

Pour les salariés et la classe ouvrière, vaut-il mieux le libre-échange ou le protectionnisme ? Cela dépend... La meilleure réponse a peut-être été apportée par Robert Tressel dans son livre écrit en 1910 au Royaume-Uni, The Ragged-Trousered Philantropists (Les philanthropes aux pantalons en guenilles) : « nous avons eu le Libre Échange pendant les cinquante dernières années et aujourd’hui, la plupart des gens vivent dans une situation de pauvreté plus ou moins abjecte, des milliers mourant littéralement de faim. Lorsque nous avons eu la Protection, les choses sont devenues encore pires. D’autres pays ont la Protection et cependant, beaucoup de leurs habitants sont heureux de venir ici afin d’y travailler pour des salaires de famine. La seule différence entre Libre Échange et Protection est que dans certaines circonstances, l’un peut être un peu pire que l’autre. Mais comme remèdes à la pauvreté, aucun des deux n’est de toute façon d’une quelconque utilité, pour la simple raison qu’ils ne traitent pas les vraies causes de la pauvreté. »

Les travailleurs américains n’ont rien à attendre des accès de colère de Trump sur les échanges commerciaux – qui ne peuvent au contraire qu’aggraver les choses.

INTERNATIONAL ANALYSE

Du « spin » au « clash » : comment la communication a tué la politique aux États-Unis

9 JUIN 2018 PAR CHRISTIAN SALMON

FAVORI

RECOMMANDER

IMPRIMER

ARTICLE EN PDF

Partager

Tweet

Partager sur Google+

Offrir

1 2 3 4 LECTURE SUR UNE PAGE 97 COMMENTAIRES A +A -

Le clash-tweet qui fait du buzz remplace la story…

L’histoire, cette « vieille taupe » comme disait Marx, a fait du bon travail. C’est une histoire pour une part souterraine, dont on peut suivre le cours non pas à la une des grands quotidiens, mais dans les coulisses des campagnes présidentielles, dans le secret des war rooms et dans les bureaux de l’office d’information et de communication de la Maison Blanche. C’est l’histoire d’une dépolitisation sans précédent, un putsch à bas bruit accompli par un groupe de spin doctors qui ont réalisé un véritable hacking idéologique imposant à l’univers de la politique des normes, des codes et une rationalité propre, substituant les lois du « stage craft » (l’art de la mise en scène) à celles du « state craft » (l’art de gouverner).

On les appelait speech writers sous Nixon, puis spin doctors de Nixon à Reagan. Les story-spinners de Bill Clinton sont apparus ensuite, à l’aube des années 1990, avant de céder la place aux storytellers sous G.W. Bush et Barack Obama qui adossa le pouvoir du récit aux réseaux sociaux et inventa la « Facebook politics ». C’est cette course de relais que la campagne de Trump a interrompue brutalement : Steve Bannon, le stratège de Trump, ne s’est pas embarrassé d’une histoire à raconter, sa stratégie, post-narrative, s’inspire de la doctrine militaire mise en œuvre lors de l’invasion de l’Irak en 2003 – « Shock and Awe » (choc et effroi) – qui consiste à paralyser la perception du champ de bataille par sa puissance de feu : le clash-tweet qui fait du buzz remplace la story. De la république du Spin à l’empire du Clash, la boucle est bouclée.

Mais reprenons le fil de cette histoire. Elle s’étale sur quatre mandats présidentiels et quasiment quatre décennies. Les années Clinton (1990). Les années Bush (2000). Les années Obama (2010). Et depuis 2016, les années Trump… Quatre cercles d’une même spirale du discrédit. À chacun de ces cercles, son stratège : James Carville, Karl Rove, David Axelrod, Steve Bannon. Quatre « papes » successifs de la communication politique, qui ont géré une myriade d’élections dans le monde et ont contribué à formater la communication politique par leurs agences de communication, leurs livres, leur décryptage quotidien sur les grandes chaînes en continu comme CNN ou Fox News.

Le premier, James Carville, est considéré comme l’« architecte » de la victoire de Bill Clinton. Le deuxième, Karl Rove, a été surnommé « le cerveau » de George W. Bush, ce qui sous-entend que ce dernier n’en avait pas. Le troisième fut qualifié de « narrateur » d’Obama, comme si celui-ci n’était qu’un personnage de roman. Le quatrième a sauvé la campagne de Donald Trump qui lui doit, aux yeux des observateurs, son élection improbable et, même s’il a depuis quitté la Maison Blanche, il reste très influent.

Chacun a son style, vulgaire et agressif pour James Carville, surnommé « le Cajun enragé » en référence à ses origines en Louisiane. Rugueux et sournois pour Karl Rove que George W. Bush qualifiait de « fleur de fumier ». Consciencieux et volontiers lyrique pour David Axelrod qui fit élire plusieurs gouverneurs ou maires afro-américains avant de réussir « l’œuvre de sa vie » avec l’élection de Barack Obama. Steve Bannon, lui, se prend pour « Thomas Cromwell à la cour des Tudor » quand il ne s’autoproclame pas « léniniste ». Depuis son éviction de la Maison Blanche, il a entrepris d’exporter sa révolution nationaliste en Europe, à commencer par l’Italie.

Chacun est le produit d’un certain âge de la communication politique. Carville appartient encore à l’âge de la télévision. Avec Rove, c’est l’âge du câble et des chaînes d’info en continu. Axelrod met en œuvre les possibilités des âges précédents en y ajoutant l’usage des réseaux sociaux. Avec Bannon et Trump, c’est le triomphe de Twitter, de la téléréalité et des Big Data.

À partir des années 1990, la politique entre dans l’âge des simulacres. Une spirale se met en place qui ne s’arrêtera plus, enchaînant le cryptage au décryptage, l’illusion à sa déception, l’image à sa déconstruction. Le spin visait seulement à modifier les perceptions. Mais l’audience ne se laisse plus berner aussi facilement. L’affaire du Watergate est passée par là. L’explosion d’Internet et les chaînes d’info en continu ont produit une véritable inflation d’anecdotes et d’histoires plus ou moins crédibles. Le soupçon est de rigueur. Longtemps, l’image, la vision faisait foi. Mais, de Nixon à Reagan, la crédibilité des images s’est érodée, dissipée avec leur multiplication et leur dispersion : voir ne suffit plus, il faut croire à une histoire. C’est le premier décrochage dans la spirale du discrédit : du simple spin à la story, de l’image à l’histoire, du leurre à la croyance…

Les années Clinton ont commencé. Un documentaire culte en retrace les premiers pas. C’est le fameux War Room de Chris Hegedus et D. A. Pennebaker qui raconte la campagne de Bill Clinton vue des bureaux de James Carville et George Stephanopoulos, les deux héros du documentaire crédités de la victoire de Bill Clinton. Pour la première fois, le héros d’un documentaire de campagne n’est plus le candidat, mais son storyteller.

« Si vous ne communiquez pas avec des histoires, vous ne communiquez pas, affirment James Carville et Paul Begala. Les hommes traitent les informations sous une forme narrative. Depuis les mythes grecs et les griots africains, l’histoire de l’humanité a toujours été contée à travers des récits. » Parmi les douze secrets qui permettent, selon eux, de gagner une élection, figure l’art de raconter des histoires, le storytelling. « Les faits parlent, mais les histoires font vendre. » « Je pense que nous pourrions élire n’importe quel acteur de Hollywood à condition qu’il ait une histoire à raconter ; une histoire qui dise aux gens ce que le pays est et comment il le voit », déclare James Carville.

Les années Clinton voient une nouvelle classe politique prendre le pas sur les militants de gauche, faire tomber les tabous de la redistribution, et substituer à la lutte pour l’égalité et les droits civiques le droit de « chacun à améliorer son histoire », comme l’écrira Bill Clinton dans ses Mémoires.

On est ainsi passé de l’ère des spin doctors des années 1980 à celle des story spinners dans les années 1990, un néologisme qui signifie « tourneurs d’histoires ». Ces story spinners ont désormais pour tâche de synchroniser la mise en mouvement de l’opinion et la mise en récit des événements.

« Nous sommes un empire maintenant, et lorsque nous agissons, nous créons notre propre réalité »

Au milieu des années 1990, les nouveaux médias électroniques font leur apparition. CNN n’est plus la seule chaîne d’information ; elle est rejointe sur le réseau câblé par de nouvelles chaînes comme Fox News. Internet devient un moyen de communication de masse et la télévision, qui reste de loin la principale source d’information des Américains, est absorbée progressivement par les géants de l’industrie du loisir comme Disney, Viacom et Time Warner, qui vont jouer un rôle dominant dans le packaging des informations, la couverture des informations et des scandales. Le nouveau système d’information en continu favorise une version anecdotique des événements, une représentation en noir et blanc de l’actualité et contribue comme jamais à brouiller la frontière entre la réalité et la fiction.

L’administration Bush n’a évidemment pas inventé ce nouvel environnement médiatique, souvent désigné par le néologisme d’« infotainment ». Mais c’est la première administration à être entrée en fonctions après son avènement et elle a su brillamment en tirer parti.

Pour Karl Rove, il ne suffit plus de communiquer par des histoires, il faut plonger l’électeur dans un univers fictif, un monde crédible, une nouvelle réalité. « Nous sommes un empire maintenant, explique-t-il au journaliste Ron Suskind, et lorsque nous agissons, nous créons notre propre réalité. » Dans son livre The Power and the Story qui date de 2004, Evan Cornog écrit : « Le 11-Septembre a mis en avant un nouveau grand récit, et Bush et son équipe ont su adroitement capter cette nouvelle ligne narrative. »

Ira Chernus, un professeur de l’université du Colorado évoque la « stratégie de Shéhérazade » adoptée par Karl Rove : « Rove a fait le pari que les électeurs seront hypnotisés par des histoires du style John Wayne avec de “vrais hommes” combattant le diable à la frontière (...). Il s’efforce de transformer toute élection en théâtre moral, en un conflit opposant la rigueur morale des républicains à la confusion morale des démocrates. »

Frank Rich, l’éditorialiste du New York Times, constate dans son livre The Greatest Story Ever Sold : « La chronique d’un gouvernement qui raconte et vend son histoire est aussi, inévitablement, une chronique d’une culture américaine caractérisée par son goût des balivernes. Seule une culture de l’infotainment qui fonctionne 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, et qui a rendu triviale jusqu’à l’idée de la réalité (et avec elle ce que l’on considérait autrefois comme des informations), a pu être manipulée avec autant de succès par les gens au pouvoir. »

C’est le deuxième décrochage de notre spirale du discrédit. « Depuis le début de l’aventure en Irak, expliquait en juillet 2007 Jay Rosen, un professeur de journalisme à l’université de New York, les Américains ont assisté à des échecs spectaculaires du renseignement, des effondrements spectaculaires dans la presse, une faillite spectaculaire des dispositifs publics de contrôle des actions du gouvernement, comme la disparition de la surveillance du Congrès et le court-circuitage du Conseil national de sécurité, qui ont été mis en place précisément pour éviter ces événements. » Un discrédit aggravé dans les derniers mois de la campagne de 2008 par la faillite historique de Lehman Brothers.

C’est contre ce discrédit que la campagne d’Obama a lancé son message central : l’espoir d’un changement dans lequel on peut croire. Obama est investi d’une tâche que les politiciens de Washington semblent lui avoir abandonnée en désespoir de cause : redonner du crédit à la fonction présidentielle. Et il ne suffisait pas pour cela de tenir de beaux discours. La campagne d’Obama fut une réussite technologique autant que narratologique. Elle réussit à croiser quatre fonctions distinctes, le récit (storyline), la sémantique (framing), l’agenda (timing), le réseau (networking), une sorte de carré magique… Après l’ère de la radio avec Roosevelt, celle de la télévision avec Kennedy, Obama apparaissait comme le premier candidat de l’âge numérique.

L’artisan de cette victoire, David Axelrod, fut aussitôt présenté par la presse comme le Karl Rove d’Obama. Une comparaison que récusa l’intéressé tant la conception de son rôle dans la campagne d’Obama était à l’opposé de celle du gourou de George W. Bush dont les fictions mensongères et les récits mystificateurs ont pollué la vie démocratique aux États-Unis. Selon lui, le monde des consultants politiques est victime du « syndrome du magicien d’Oz », qui consiste à vouloir faire élire un candidat en lui imposant un récit artificiel et en lui demandant de s’y conformer. Un manque d’authenticité qui explique à ses yeux les échecs démocrates aux élections précédentes. À partir des faits connus de sa biographie, Axelrod a élaboré le message de la campagne, une histoire considérée comme un roman d’apprentissage conjuguant l’histoire américaine et la vie du candidat démocrate. Avec Obama, il créait une légende à partager. Quelle que soit la politique que pourrait inspirer Obama une fois élu, que vous soyez républicain ou démocrate, blanc ou noir, homme ou femme, vous alliez élire le premier président noir américain et renouer avec l’histoire de l’Amérique, vous alliez écrire une page nouvelle… Vous devenez vous-même le narrateur de cette histoire.

Mais là encore – dernier tour de notre spirale du discrédit –, le succès du storytelling d’Obama fut suivi par une énorme déception. Obama lui-même confia que son expérience du pouvoir, c’était celle de l’impuissance. Quelles que soient son habileté et sa grande intelligence, comment aurait-il pu enrayer la spirale du discrédit provoquée par des tendances lourdes comme la crise de souveraineté des États, la financiarisation des économies et de la révolution numérique avec l’explosion des réseaux sociaux…

L’inflation d’histoires a ruiné la confiance dans le récit

Le soupçon a envahi l’économie des discours. Le narrateur est discrédité. L’électeur est averti. L’intrigue est éventée. Le terme fake news ne désigne pas seulement la multiplication des « fausses nouvelles » sur les réseaux sociaux, c’est le flambeau du soupçon.

Toutes les sources d’énonciation sont viciées, tous les auteurs – qu’ils soient politiques, scientifiques ou religieux – sont frappés de discrédit. C’est un processus inexorable : de même que l’inflation monétaire ruine la confiance dans la monnaie, l’inflation d’histoires a ruiné la confiance dans le récit. Le découplement des récits officiels de l’expérience des hommes, en particulier à l’occasion de la crise de 2008, a ruiné la crédibilité de tous les récits officiels. L’accélération des échanges sur les réseaux sociaux, le raccourcissement des messages, encouragent la logique du clash plutôt que celle du récit. Dans le brouhaha des réseaux, place au buzz-maker plutôt qu’au mythmaker.

La présidence d’Obama restera comme l’âge d’or du storytelling mais aussi comme son zénith. Le storytelling y apparaît pour ce qu’il est, non pas comme un moyen de redonner du crédit au politique, mais comme le symptôme de son discrédit. C’est la poursuite de la politique par d’autres moyens et au service d’un autre maître, non plus le peuple, les citoyens, mais l’audience, une audience sans visage, qui paie sa dîme en big data, mise en ordre par les algorithmes et envoûtée par le marketing.

Le fondateur de Fox News, Roger Ailes, décédé l’an dernier, qui fut l’un des spin doctors de Richard Nixon, Ronald Reagan et George H. W. Bush avant de conseiller Donald Trump, avait l’habitude de dire que si on veut faire carrière à la télévision, il faut d’abord devenir candidat à la présidence. Des propos qui mettent en évidence un renversement radical de la hiérarchie du pouvoir entre politique et médias. Donald Trump lui-même en fera l’aveu à Roger Ailes : il allait sortir de cette campagne même battu « avec une marque Trump plus puissante encore et riche de nombreuses opportunités » parmi lesquelles un futur réseau de chaînes de télévision.

Bill Clinton publie au mois de juin un roman coécrit avec l’auteur de polars James Patterson qui sera adapté dans une série TV. On ne connaît que son titre pour le moment, mais il est éloquent : The President is Missing. Le président a disparu.

Le « Potus » n’est plus ce qu’il était. Le pouvoir n’est plus là où on le croit. Rien désormais ne se passe comme prévu, conformément à un plan ou à une histoire.

Trump a recueilli le pouvoir peut-être parce qu’il n’en voulait pas. Hillary a échoué pour la raison inverse. Trump ne cherche pas à sauver le système. Ni à lui redonner du crédit. Car ce système ne peut plus être sauvé. Pendant sa campagne, il a assis la crédibilité de son discours sur le discrédit du « système ». Désormais, il se contente de spéculer à la baisse sur le discrédit général et d’en aggraver les effets ; une logique du clash basée sur la provocation, la transgression, la surenchère qui est en train de dévorer la mise en récit de la politique.

Désormais, c’est de l’intérieur de la Maison Blanche que les coups les plus durs sont frappés contre le système politique américain dans une sorte d’autodévoration de la raison d’État. Au premier rang, le clown, le bonimenteur, capable de capter l’attention des Américains de base et des exclus du système qu’il divertit et venge par ses rodomontades, ses grossièretés et ses tweets compulsifs… mais derrière lui s’activent les déconstructeurs de l’État, animés d’une passion de la déréglementation. C’est toute la trame institutionnelle de l’État fédéral qui est détricotée, département par département, règlement après règlement… En tête de liste, l’immigration, un sujet inflammable par excellence. Le muslim-ban a déclenché le chaos dans les aéroports et jeté des milliers de manifestants en colère dans les rues. Quand on a demandé à Bannon pourquoi il avait choisi un vendredi pour promulguer ce décret. « Eh bien… c’est pour ça, répond Bannon. Pour que les excités prennent d’assaut les aéroports et se déchaînent. » On passe d’une logique à une autre, d’un ordre discursif à un autre : de la story au clash, de l’intrigue à la transgression, du suspense à la panique.

Obama a quitté la Maison Blanche devenue pendant huit ans le décor d’une série télévisée, scénarisée dans ses moindres détails et dans sa mise en récit, extraordinairement contrôlée, chorégraphiée, préméditée, dont le couple présidentiel était le héros. Pour eux, il n’est plus question de conquérir le pouvoir, mais de l’abandonner, de se défaire de ses scories au profit du seul vrai pouvoir sur les cœurs et les esprits, le pouvoir de mettre en récit le monde.

Barack Obama s’est expliqué sur l’accord passé avec Netflix le 26 mai au cours d’une conférence à Las Vegas : « Je n’aurais jamais été président si je n’avais appris très tôt dans ma carrière l’importance des histoires. Chacun d’entre nous a une histoire qui est sacrée… Nous sommes tous humains et pourtant, actuellement, nous avons des récits concurrents. Je continue de croire que si nous écoutons les histoires des uns et des autres et que nous nous reconnaissons les uns les autres, alors notre démocratie fonctionnera… Face aux problèmes posés par la mondialisation et les migrations, il existe deux façons de réagir… soit nous régressons vers le tribalisme, la pureté ethnique… soit nous établissons des institutions basées sur le droit et la dignité qui est due à chaque personne. Et en ce moment, il y a un clash entre ces deux façons de voir le monde. Je mets mon argent sur la deuxième réponse. »

La boucle du storytelling est bouclée : la politique s’abolit dans sa mise en récit, comme pur simulacre, révélant son impuissance face aux grands enjeux économiques, sociaux, écologiques. En revanche, le storytelling débranché du pouvoir, libéré de ses usages stratégiques, est investi des pouvoirs quasi magiques que la politique a perdus. Loin d’être une simple technique de communication aux mains des spin doctors, il apparaît comme le seul véritable pouvoir, un pouvoir en soi, une puissance qui s’est autonomisée de la politique, et qui s’est affranchie d’elle après en avoir été le serviteur.

Barack Obama au fond n’aura fait qu’un seul métier. De l’auteur du livre Les Rêves de mon père au candidat à la présidence des États-Unis, du président au producteur, c’est le narrateur animé par sa « foi en la puissance du récit », le narrateur donquichottesque qui poursuit sa route, une route qui conduit au-delà du politique. Last exit to Los Gatos.

Un message, un commentaire ?