L’ultimatum est déjà fixé. L’Italie a jusqu’au 13 novembre pour présenter un nouveau projet budgétaire, conforme aux règles européennes. Après la Commission européenne, les ministres des finances de la zone euro ont pressé le gouvernement italien de coalition de revoir son budget, lors de la réunion de l’Eurogroupe le 5 novembre. Bien que cette formation des ministres des finances n’ait aucun pouvoir légal, celle-ci, comme lors de la crise grecque, a décidé de prendre les choses en main et d’appuyer la Commission, qui a décidé de retoquer le budget italien.

« Nous partageons l’évaluation de la Commission européenne » et « espérons que l’Italie […] coopérera étroitement avec [elle] à l’élaboration d’un plan budgétaire révisé », ont déclaré les ministres des finances lundi dans un communiqué, à la suite de leur réunion à huis clos. Le budget « ne change pas », a répondu le ministre italien des finances, Giovanni Tria, assurant qu’« il n’y a ni compromis, ni conflit » avec Bruxelles.

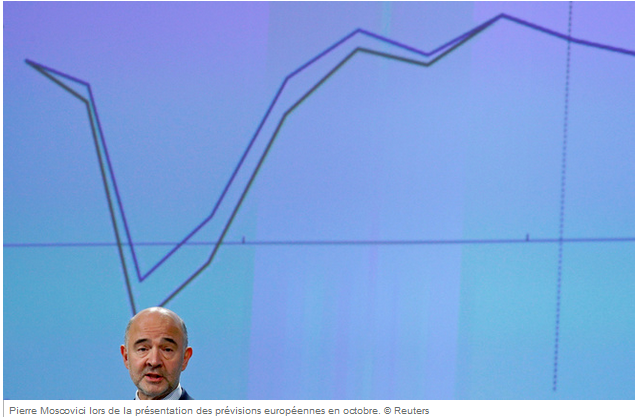

Lors du premier examen du budget 2019 italien, la Commission européenne a rejeté le projet qui prévoit un déficit budgétaire de 2,4 % du PIB. « Ce n’est pas dans les clous », avait tout de suite rétorqué Pierre Moscovici, commissaire européen chargé des affaires économiques et financières.

Pour Bruxelles, il faut s’en tenir aux engagements du gouvernement précédent, qui avait promis de réduire son déficit budgétaire pour le ramener à 0, 7 % du PIB l’an prochain. Selon la règle édictée par l’ancien ministre des finances allemand, Wolfgang Schäuble, et devenue la norme à Bruxelles, les gouvernements sont tenus par les engagements des gouvernements précédents et aucune élection ne saurait en modifier le cours.

« C’est un budget raisonnable », soutient en réponse le ministre italien des finances, qui ne désespère pas de trouver un terrain d’entente avec les Européens. Alors que l’Italie n’a toujours pas retrouvé son niveau économique d’avant la crise de 2008, le pays, explique-t-il, a besoin d’une politique de relance pour faire repartir une activité stagnante. Des promesses ont été faites au cours de la campagne électorale, qui engagent le gouvernement élu de coalition, ajoute-t-il.

Ce débat sur la légitimité de la Commission européenne face à la souveraineté nationale n’est pas nouveau. Mais il reprend une acuité particulière dans l’affrontement avec le gouvernement de coalition emmené par l’extrême droite de Matteo Salvini. Derrière la bataille des chiffres, c’est toute la crise de l’euro de 2011-2012 qui revient hanter l’Union européenne, les problèmes qui n’ont jamais été résolus, les mauvaises solutions qui ont été apportées à cette période. Retour sur les non-dits et les sous-entendus qui se cachent derrière le bras de fer entre Rome et Bruxelles.

L’Europe dans le corset du « Six-Pack »

Les Européens, en tout cas les Français, n’en ont pas pris conscience : le traité de Maastricht n’est plus de mise en matière économique et financière. Désormais, c’est le pacte de stabilité et de croissance, accompagné d’un ensemble de règlements regroupés sous l’appellation « Six-pack » qui forme le cadre juridique pour la politique économique de l’Union européenne.

Cet ensemble de textes n’a pratiquement donné lieu à aucun débat politique. Il a été adopté par voie intergouvernementale en 2012 et est entré en vigueur en 2013. C’est dans ce cadre d’une extrême contrainte que les politiques économiques et budgétaires de l’ensemble des pays membres de la zone euro doivent s’inscrire désormais. Les États ont eu obligation de l’inscrire dans leurs textes nationaux.

L’objectif affiché alors est que l’Union européenne sera plus solide et pourra éviter les crises, si elle a des politiques économiques coordonnées entre les États membres. D’où l’idée de mettre en place un dispositif a priori de contrôle de tous les budgets des pays membres. Ceux-ci sont tenus de présenter tous leurs projets de loi de finances pour l’année suivante à la Commission européenne, qui doit donner son accord.

Mais ce contrôle a été accompagné par un nouveau durcissement des critères définis dans le cadre du Six-pack. Désormais, c’en est fini du critère des 3 % du déficit public, même si celui-ci reste inscrit dans les traités. Les États doivent se doter d’un objectif à moyen terme, censé garantir la viabilité des finances publiques, qui doit viser un retour à l’équilibre structurel des comptes publics. En clair, il ne doit plus y avoir de déficit structurel. Celui-ci doit être limité au pire à 0,5 % du PIB. L’excédent budgétaire est censé être le saint Graal des politiques publiques. Tous les pays de la zone euro se retrouvent dans l’obligation de tendre vers cet absolu.

La dette, quelle qu’elle soit, est par nature déclarée nuisible. L’endettement ne doit pas dépasser les 60 % du PIB. Tous les pays qui sont au-delà doivent s’engager à réduire leurs dettes de un vingtième par an (lissé sur trois ans). En cas de non-respect, la Commission européenne peut déclencher des mécanismes de sanction pour déficit excessif.

Ce sont ces nouvelles règles que le gouvernement italien a décidé de braver. Se référant aux anciens critères de Maastricht, qu’il respecte au moins dans son projet (son déficit budgétaire est prévu à 2,4 %, donc bien en-deçà des 3 %), il refuse de poursuivre le chemin de la réduction des dépenses publiques que l’Italie a scrupuleusement respecté depuis 20 ans : en excluant le service de la dette, l’Italie affiche un excédent budgétaire mais a des résultats économiques désespérants, marqués par la désindustrialisation, une stagnation économique et un chômage de masse.

Le retour des fantômes de 2011

Ces textes sont le fruit de l’affolement et de l’aveuglement des responsables européens. Tétanisés alors par la crise de l’euro, qui menace d’emporter toute la construction européenne, ceux-ci décident dans la précipitation de bâtir cet ensemble, censé rassurer les marchés financiers, en répondant aux exigences allemandes. Il convient de rappeler les circonstances dans lesquelles tout ceci a été conçu et adopté. Car ce sont ces fantômes qui reviennent aujourd’hui hanter toute la zone euro.

Automne 2011. La zone euro est alors au bord de l’explosion. Grèce, Irlande, Portugal, Espagne, les crises s’enchaînent les unes après les autres. Mais c’est l’Italie déjà qui inquiète le plus. Alors que l’économie italienne accuse le contre-coup de 2008, les obligations d’État atteignent des niveaux stratosphériques, entraînant dans leur sillage toutes les banques italiennes. Si l’Italie s’effondre, c’est toute la zone euro qui s’écroule. La contagion gagne l’ensemble du système financier européen. Celui-ci ne s’est pas relevé de la crise de 2008, faute de mesures drastiques de recapitalisation. Il s’asphyxie, les contreparties internationales des banques italiennes ne voulant plus leur prêter, doutant de la survie de l’euro.

La construction qui a prévalu pour l’instauration de la monnaie unique est en effet à nu, montrant tous ses défauts de conception : il n’y a pas dans ce système monétaire de garant en dernier ressort, à la différence de tous les autres pays. La Banque centrale européenne, dirigée alors par Jean-Claude Trichet, se refuse d’intervenir pour garantir les dettes des différents États, au nom de l’indépendance de la Banque centrale, au nom des traités qui interdisent une aide aux États.

Tout mécanisme de solidarité entre les pays est aussi prohibé, Angela Merkel refusant, en vertu des engagements pris devant les électeurs allemands, toute politique de transfert et de mutualisation qui aurait pu permettre de stabiliser la situation et de réparer les graves déséquilibres qui sont apparus au sein de la zone euro.

Alors que la zone euro menace de s’effondrer et risque d’emporter l’économie mondiale avec elle, il faut l’intervention directe de Barack Obama pour tordre le bras de la chancelière allemande, pour obliger les responsables européens à se mettre d’accord, des mois plus tard, sur une intervention minimum pour tenter d’endiguer la crise de l’euro, comme le rappelle l’indispensable livre de l’historien économique Adam Tooze sur la crise de 2008 et ses suites, Crashed : how a decade of financial crises changed the world (Crash. Comment une décennie de crises financières a changé le monde).

Mais Angela Merkel, qui est toujours sous pression de la droite bavaroise (CSU), ne veut donner aucun argument qui pourrait la déstabiliser politiquement en Allemagne. Elle veut bien fermer les yeux sur les premières entorses faites au dogme de la politique monétaire neutre défendue par la Bundesbank : elle laisse la BCE, désormais dirigée par Mario Draghi, se porter au secours des banques et des États en rachetant des dettes souveraines à partir de la fin 2012. L’intervention de la Banque centrale peut se voir comme un mécanisme de marché, pas comme une politique.

En revanche, il est hors de question pour la chancelière allemande d’instituer un quelconque moyen de solidarité entre les États membres. S’il doit y avoir des outils pour stabiliser la zone euro et rassurer les marchés, cela doit se faire à ses conditions. Et les conditions sont déjà toutes écrites.

En 2009, sous la pression du leader bavarois de la CSU Horst Seehofer –il est actuellement ministre de l’intérieur et a manqué briser la coalition cet été sur la question des migrants–, la chancelière allemande a accepté d’imposer un cadre budgétaire strict dans toute l’Allemagne pour ramener les Länder « à la discipline ». Désormais, tout déficit est interdit dans les budgets régionaux. Ceux-ci doivent tendre vers l’excédent budgétaire et réduire leur endettement. Naturellement, les dépenses publiques et les services publics sont les premiers visés.

C’est cet ensemble de mesures qu’Angela Merkel entend imposer à toute la zone euro, lors des discussions en 2012. L’Allemagne respectant une stricte discipline, il est normal que tous les autres pays membres de l’Union en fassent de même. Pour obtenir l’indispensable soutien allemand, tous les responsables européens, à commencer par Nicolas Sarkozy, qui soutenait un projet de réforme beaucoup plus ambitieux, se plient aux exigences allemandes.

Sans débat, sans évaluation, la politique de l’excédent budgétaire, le refus de toute politique publique de soutien, la réduction impérative de l’endettement pour le ramener en dessous de la barre des 60 % du PIB sont adoptés. François Hollande, qui avait annoncé une renégociation du traité pendant sa campagne présidentielle, ne touchera pas une virgule du texte.

« Sur le plan plus large de l’architecture de la zone euro, Merkel ne concéda rien. Il n’y aurait pas de partage de responsabilité pour les emprunts européens, pas d’eurobonds, pas de recapitalisation bancaire, par d’augmentation de taille et de moyen pour le mécanisme européen de stabilité [censé apporter les moyens financiers nécessaires aux pays européens en difficulté – ndlr] », résume Adam Tooze dans son livre. Bref, aucune mesure susceptible de remédier aux déséquilibres internes de la zone euro et aux failles de la construction européenne ne fut prise.

Ce jour-là, l’Europe, dans la plus totale opacité et à contre-courant des besoins réels, a adopté l’austérité comme unique politique, pensant qu’elle avait réponse à tout, retardant d’autant toute la reprise économique sur le continent. « Un suicide collectif inexplicable », relève l’historien américain, dont l’Europe n’a pas fini de payer le prix.

Des budgets évalués selon des modèles biaisés ?

Chaque camp fourbit ses arguments avant une semaine qui s’annonce riche en rebondissements. Après que la Commission européenne a présenté ses chiffres pour justifier son rejet du budget italien, la réponse italienne n’a pas tardé. « Les prévisions de la Commission européenne sur le déficit italien contrastent fortement avec celles du gouvernement italien. Cette dérive provient d’une analyse imprécise et incomplète », a indiqué le ministre des finances italien, Giovanni Tria dans un communiqué publié le 8 novembre.

Selon les prévisions européennes, l’économie italienne progressera beaucoup plus lentement dans les deux prochaines années que le

gouvernement italien ne le prévoit, ce qui amènera un déficit budgétaire bien plus important que prévu (au-delà des 3 %, selon l’Union européenne), tandis que la dette publique (132 % du PIB actuellement) restera stable plutôt que de baisser.

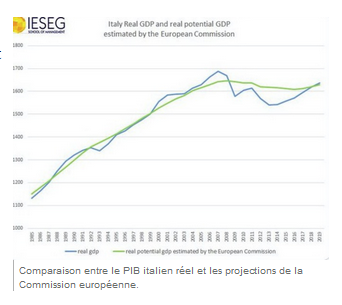

La Commission européenne a toutes les raisons d’être pessimiste sur l’Italie. Depuis la crise de 2008, l’Italie enchaîne récession sur stagnation : le pays n’a toujours pas retrouvé le niveau d’activité et de richesse d’avant la crise.

Alors que de nombreux signes de dégradation économique mondiale (pétrole, taux d’intérêt, guerre commerciale) s’accumulent à l’horizon, l’économie italienne a déjà décéléré plus que dans les autres pays de la zone euro et affiche une croissance zéro au troisième trimestre. Les projets de relance économique prévus par le gouvernement de coalition risquent d’être bien insuffisants pour contrecarrer cette tendance,d’autant qu’ils reposent essentiellement sur des allègements d’impôt.

Mais ce constat ne saurait dispenser les responsables européens de se poser des questions sur les principes et les modèles qui régissent les politiques économiques européennes.

Depuis la création du marché unique, l’Union européenne a la manie des chiffres magiques, censés tenir lieu de politique économique. Le critère des 3 %, supposé incarner la rigueur des gestions publiques, a été démonté par nombre d’économistes : ce chiffre ne vient de nulle part et a été bâti sur un coin de table. Tout comme la barre des 60 % d’endettement, qui ne repose sur aucun fondement théorique. Elle est même en-deçà du fameux seuil des 90 % d’endettement, édicté par les économistes Carmen Reinhard et Kenneth Rogoff comme le niveau absolu à partir duquel tout se dégrade… thèse qui sera totalement anéantie par la suite par un étudiant en master d’économie, reprenant tous les calculs et démontrant qu’ils étaient faux.

Le pacte de croissance et de stabilité et plus encore le Six-Pack s’inscrivent totalement dans cette ligne. Mais ils vont plus loin encore : ils forment le cadre d’une politique pro-cyclique, supprimant l’essentiel des stabilisateurs économiques, ce qui ne peut qu’aggraver les situations en cas de crise.

À la différence du FMI, qui a fait tardivement son mea culpa à la suite du fiasco grec, les responsables européens continuent à nier les effets des dépenses publiques sur l’économie, le coefficient multiplicateur qui fait qu’un euro d’argent public dépensé peut entraîner la création de 1, 1,5, voire 2 euros dans la sphère privée, dans l’économie en général. Pour eux, toute dépense publique, tout filet de sécurité sociale est par nature néfaste au bon fonctionnement du marché.

Ce dogme ne pouvant être énoncé comme tel, des modèles ont été conçus pour le justifier. Ils servent de base à toutes les évaluations des budgets des membres de zone euro, soumis au contrôle de la Commission. La pierre angulaire de ces modèles est l’équilibre budgétaire structurel.

En d’autres termes, un budget idéal où l’équilibre est calculé en enlevant tous les effets cycliques de l’économie et tous les coûts imposés par des mesures d’urgence comme le sauvetage de banque par exemple. C’est à partir de ces calculs que la Commission européenne jauge les budgets de la zone euro, estime s’ils sont vertueux ou non et impose des remèdes aux gouvernements pour que les finances publiques reviennent dans l’épure du modèle.

L’ennui est que ce modèle ne fonctionne pas. « L’équilibre budgétaire structurel est un concept théorique séduisant mais qui, dans la réalité, n’est pas observable et dont les estimations sont sujettes à des erreurs massives », notent les économistes Zsolt Darvas, Philippe Martin et Xavier Ragot, dans un article publié en septembre par l’institut Bruegel, peu suspect d’euro-scepticisme.

Poursuivant le démontage critique, ces économistes relèvent que ce modèle conduit à des révisions annuelles liées à des problèmes

d’évaluation des écarts de production pouvant aller jusqu’à 0,5 % du PIB. Or c’est justement à partir d’une variation de 0,5 % du PIB que la Commission européenne impose des remèdes aux pays qui sont considérés comme enfreignant les règles européennes.

« Des révisions aussi importantes et d’autres problèmes liés aux mesures prouvent que cet indicateur n’est pas approprié pour définir une politique économique », tranchent les économistes, avant de souligner que ce modèle conduit à « un système complexe, non transparent, source de multiples erreurs, qui viennent nourrir les critiques des anti-européens, qui voient dans ces règles un micro-management centralisé qui nie la souveraineté nationale ».

Nous en sommes exactement là avec l’Italie. Le gouvernement italien se montre d’autant plus dur qu’il sait avoir l’opinion publique italienne avec lui. Depuis le départ de Silvio Berlusconi en novembre 2011, les gouvernements italiens ont été quasiment sous la tutelle de Bruxelles. Ils ont suivi à la lettre les préceptes imposés par la Commission européenne : réforme du marché du travail (Job Acts), réforme des retraites, hausse de la TVA et des taxes foncières, réduction des dépenses publiques, de santé et des services publics.

Régulièrement, les dirigeants italiens et européens ont promis que les réformes allaient avoir un effet bénéfique sur l’économie. Régulièrement, ils se sont trompés. Ainsi, en 2013, sous-estimant totalement les effets récessifs des hausses fiscales et des réductions sociales prises, la Commission européenne prévoyait une croissance de 1,2 % pour 2014. Cette année-là, l’Italie entama sa troisième année de récession, avec un PIB en baisse de 0,4 % après avoir chuté de 1,7 % l’année précédente.

De même, le Job Acts entré en vigueur en 2015 était censé apporter une réponse durable au chômage endémique du pays. Les effets d’aubaine liés à des avantages fiscaux la première année ont disparu. Trois ans après, le chômage reste au-dessus de 11 %, avec des pointes à 40 % pour les jeunes dans le sud de l’Italie.

Et si l’Italie dégage aujourd’hui un excédent budgétaire (hors service de la dette) grâce à une compression des dépenses publiques, son endettement reste toujours à un niveau très élevé. Pour une raison simple : quand le PIB (le dénominateur dans le calcul du ratio dette/PIB) baisse ou stagne, le ratio ne peut s’améliorer sauf à diminuer dans des proportions inégalées la dette, ce qui amène une nouvelle contraction de l’activité, etc.

La démonstration de ce cercle vicieux a été faite en Grèce, elle est refaite en Italie. Pourtant, pas à un moment la Commission européenne n’a eu un mot pour faire le constat de ses erreurs, ou ne serait-ce que pour prendre ses distances avec certaines de ses règles. Et ce déni européen est aussi ce qui rend la situation italienne difficile à gérer actuellement, ce qui permet à une extrême droite emmenée par un Matteo Salvini de prospérer.

Une Commission dure avec l’Italie, faible face à la France et à l’Allemagne ?

Deux poids, deux mesures. C’est le reproche qui revient régulièrement ces dernières semaines en Italie. Pourquoi sanctionner le budget italien, alors que la France est beaucoup plus « hors des clous » que l’Italie, et ce depuis longtemps ? À la différence de l’Italie, la France n’a pas jamais eu un surplus budgétaire (hors service de la dette) et affiche un déficit commercial.

Depuis 2008, le déficit budgétaire français est bien au-delà des 3 % imposés par le traité de Maastricht et la perspective qu’il atteigne le 0,5 % prescrit dans le cadre du Six-pack est repoussée à un horizon lointain. L’endettement atteint 96 % du PIB, donc là encore loin des 60 % requis par le traité de Maastricht.

La France n’est sortie de la procédure européenne de déficit excessif qu’en mai de cette année. Après avoir réduit de 0,8 point le déficit pour le ramener à 2,6 % en 2017, le gouvernement peine à faire mieux, tandis que l’activité économique cale. Alors qu’il prévoyait un déficit de 2,3 % dans la loi de finances 2018, il a déjà dû réviser par deux fois sa copie depuis l’été, pour annoncer finalement que ce dernier s’établirait à 2,8 %, compte tenu du ralentissement économique. Et encore ses estimations reposent sur une prévision de croissance de 1,7 %, jugée optimiste par beaucoup (lire ici, là ou là encore).

Ce sont sur les mêmes perspectives de croissance que le gouvernement a bâti son projet de finances 2019, comme si la conjoncture géopolitique, les cycles économiques avaient été gommés dans ce schéma, ce qui lui permet d’annoncer que le déficit budgétaire restera en dessous des 3 %,en dépit des immenses transferts prévus notamment avec la transformation du CICE (38 milliards d’euros).

Ces annonces semblent hautement fantaisistes. Pourtant, elles ne suscitent aucune remarque de la part de la Commission européenne. La France bénéficie-t-elle d’un traitement privilégié en raison de son statut, comme l’en accuse l’Italie ? Sans doute. Mais la raison de la clémence européenne s’explique surtout par la volonté du gouvernement français d’appliquer à la lettre toutes les réformes « structurelles »exigées par la Commission, qui vient conforter sa légitimité.

Réforme du code du travail, abaissement du coût du travail, réforme de l’assurance-chômage, des retraites, diminution des dépenses de santé, révision du statut des fonctionnaires, démantèlement de la sécurité sociale, augmentation de la fiscalité indirecte et abaissement de la fiscalité directe, privatisation de la SNCF : c’est le programme que préconise depuis des années la Commission européenne. Elle se félicite de le voir enfin mis en œuvre. Et elle ne doute pas que si les comptes publics dérapent, d’autres mesures d’austérité seront imposées pour revenir dans le droit chemin.

La Commission fait preuve de la même indulgence à l’égard de l’Allemagne. Le gouvernement allemand a prévu dans sa loi de finances 2019 un excédent budgétaire de 1 % du PIB, bien au-delà donc des règles imposées par le Six-pack. Cet objectif semble difficilement atteignable, compte tenu de la conjoncture actuelle. La guerre commerciale, le ralentissement de la Chine, les préoccupations écologiques touchent directement le cœur de la machine industrielle allemande, à commencer par son secteur automobile.

Mais au-delà des prévisions optimistes ou non, cette volonté affichée d’être en excédent budgétaire marque un choix politique : le refus de l’Allemagne d’avoir le moindre effet d’entraînement sur l’économie européenne, de participer d’une façon ou d’une autre à une redistribution à l’échelle de la zone euro, en continuant de comprimer sa demande intérieure.

Cette politique mercantiliste, exercée au détriment de tous les autres et dans des proportions inégalées au niveau mondial, n’a jamais fait l’objet de la moindre critique ou de la moindre remise en cause de la part de la Commission européenne. Si Bruxelles sait imposer des dévaluations internes, à aucun moment il n’a défendu l’idée de réévaluation interne pour restaurer les équilibres au sein de la zone euro.

Alors que l’Allemagne est en complète infraction avec le traité de Maastricht, qui prévoit que l’excédent commercial d’un pays ne peut dépasser les 6 % du PIB, la Commission n’a jamais engagé la moindre procédure pour obliger Berlin à réduire son excédent supérieur depuis plusieurs années à 8 % de son PIB. Ce sont pourtant ces déséquilibres-là, autant que les déficits, qui minent l’ensemble de la zone euro et menacent jusqu’à son existence, comme n’ont cessé de le dire des économistes, à commencer par Joseph Stiglitz.

Les non-dits français sur la question italienne

La position de Bruno Le Maire a surpris lors de la réunion de l’Eurogroupe du 5 novembre. Pour la première fois, le ministre des finances français s’est aligné sur la position des durs de la zone euro, les Pays-Bas, la Finlande, défenseurs de toujours de l’ordolibéralisme allemand. La veille, ces pays, réunis au sein d’un comité nommé « La nouvelle Ligue hanséatique », venaient de prendre positon contre tout compromis avec l’Italie. Jamais, jusqu’alors, un ministre français n’avait soutenu ce camp, la France préférant jouer le jeu de négociateur entre l’Europe du Nord et l’Europe du Sud.

Cette position s’inscrit sans nul doute dans les convictions profondes de Bruno Le Maire, qui, à défaut d’avoir des réflexions profondes sur l’économie, préfère s’en tenir au dogme. Elle peut se lire aussi dans ce moment politique où, à la veille des élections européennes, Emmanuel Macron a choisi de caricaturer le débat européen en le résumant à une ligne de fracture entre libéral et illibéral, l’Italie de Matteo Salvini étant nettement dans le camp des populistes.

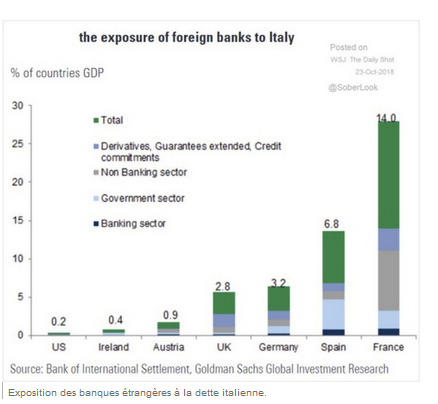

Mais au-delà de ces considérations, il y a un sous-texte qui semble hanter les responsables français : les banques. « Personne ne veut en parler ouvertement. Mais tout le monde est très inquiet. À la moindre difficulté italienne, le système bancaire français est menacé. Les banques françaises sont surexposées en Italie », confie un proche du pouvoir.

Depuis la création de l’euro, les banques françaises ont investi massivement le marché italien, à l’image de BNP Paribas, qui a racheté

la sixième banque italienne, Banco del lavoro. Selon la Banque des règlements internationaux, les banques françaises sont les premières créancières de l’Italie. Leurs engagements s’élèvent à 227 milliards de dollars, soit l’équivalent de 14 % du PIB français. Derrière, très loin derrière, il y a les banques espagnoles, puis les banques allemandes.

Autant dire qu’au moindre choc sur l’Italie, le système bancaire français risque d’en payer rudement le contre-coup. Et cette fois, il risque de ne pas être possible, comme lors de la crise grecque où les banques françaises étaient là aussi surexposées, de transformer les dettes privées en dette publique.

La possibilité d’une sortie de route financière de l’Italie est possible, d’autant que certains (ir)responsables européens, à l’instar de l’ancien président de l’Eurogroupe, Jeroen Dijssembloem, semblent appeler de leurs vœux un rappel à l’ordre des marchés, afin de ramener le gouvernement italien à la « discipline ».

Déjà, les taux italiens ont augmenté pour atteindre 3,4 %, soit plus du double qu’il y a un an. Toute dégradation supplémentaire risquerait d’entraîner l’Italie dans un cercle vicieux : les dettes souveraines perdant de leur valeur, les banques italiennes, déjà sous-capitalisées et grevées par des milliards de mauvaises créances, verraient leurs capitaux propres se déprécier. Certaines risqueraient d’être exclues du marché interbancaire, tandis que les autres restreindraient leurs crédits afin de préserver les réserves. Et par contagion, tout cela pourrait entraîner l’ensemble de la zone euro.

« Bruxelles adorerait nous voir défaits. Ils pensent que nous nous rendrons s’ils provoquent une crise de nos banques. Mais nous avons encore 15 milliards d’euros de réserves dans le fonds de sauvetage bancaire créé sous l’ère Renzi. Ce n’est pas une situation merveilleuse, mais cela nous laisse relativement confortables. À la fin, ce sera eux qui devront reculer », explique, bravache, Claudio Broghi, chef économiste de la Ligue et président de la commission des finances au Parlement italien.

Jusqu’à présent, chaque camp peut prendre des postures et invoquer pour défendre sa thèse la menace des marchés financiers parce que la BCE veille. Depuis 2012, la Banque centrale a accepté de pallier les failles de la construction européenne, en se posant en garant en dernier ressort du système financier européen. Ses différentes actions en achetant soit les créances et les portefeuilles auprès des banques (LTRO), soit directement des obligations des pays de la zone euro (Quantitative easing) ont permis de calmer la crise de l’euro et de revenir à une situation à peu près normale.

Mais à partir de janvier 2019, la BCE a annoncé qu’elle arrêtait son programme de rachat des dettes souveraines. Il n’y aura plus de garant en dernier ressort et le système financier sera à nouveau en l’air, sans base solide. Cela pourrait alors devenir une tout autre histoire.

Que peut faire la Commission européenne ?

Le bras de fer qui s’est établi entre l’Italie et la Commission européenne ne laisse guère de doute sur la suite prochaine des événements : le 21 novembre, la Commission européenne devrait engager une procédure contre l’Italie pour déficit excessif. À ce stade, le gouvernement italien garde encore la solution d’accepter les remèdes que veut lui imposer Bruxelles. S’il refuse, une procédure de sanction, prévue dans le cadre du Six-pack, peut s’appliquer automatiquement. Elle semble inévitable car il faudrait que le gouvernement italien réunisse une majorité des États membres pour s’y opposer.

Le système de sanctions est graduel. Dans un premier temps, l’Italie se verrait imposer une retenue de 0, 2 % de son PIB (environ 4 milliards d’euros) sous la forme d’un dépôt produisant intérêt. Si le gouvernement italien refusait d’obtempérer, le dépôt deviendrait sans intérêt. Si l’Italie s’entêtait, le dépôt deviendrait une amende.

La Commission ira-t-elle jusque-là ? En face, Matteo Salvini sait qu’il a entre ses mains l’arme de dissuasion massive : toute sortie de l’Italie ou même tout effondrement économique et politique de l’Italie, troisième puissance économique de la zone, déclencherait la fin de l’euro et de l’Union européenne.

Un message, un commentaire ?