Tiré d’Afrique XXI.

[L’article qui suit a suscité d’intenses débats au sein du comité éditorial d’Afrique XXI. L’emploi du terme « populisme » notamment, qui est au cœur de la démonstration de l’auteur, est remis en question par des membres du comité. Il est vrai que ce terme fourre-tout est utilisé à tord et à travers depuis quelques années, et qu’il sert bien souvent à disqualifier un adversaire politique à moindre frais. La comparaison avec les autres BRICS est également critiquée : est-elle pertinente, alors que les situations de chacun de ces pays sont très différentes ? Toutefois, la réflexion argumentée de l’auteur nous a semblé digne d’intérêt. Elle permet d’aborder frontalement les problématiques actuelles auxquelles sont confronté.es les Sud-Africain.es, et de comprendre en partie l’évolution politique et sociologique de ce pays. C’est pourquoi nous avons décidé de publier cet article, en l’accompagnant d’un commentaire signé Lionel Zevounou (situé au pied du papier), et en lançant un appel aux contributeurs et contributrices éventuel.les qui voudraient poursuivre le débat ici.]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vingt-huit ans après la fin de l’apartheid, l’ordre démocratique sud-africain est mal en point. Des signaux d’alarme sont visibles partout où l’on regarde. Plusieurs années après la présidence kleptocratique de Jacob Zuma (2009-2018), l’État reste embourbé dans la corruption et la mauvaise gestion et ne parvient pas à inverser un déclin catastrophique des services et des infrastructures de base. Son appareil de sécurité, profondément pénétré par des éléments criminels et séditieux, semble impuissant face à la violence politique et au gangstérisme croissants. Les partis populistes gagnent du terrain, tandis que des voix démagogiques et anticonstitutionnelles dominent de plus en plus les réseaux sociaux et alimentent une nouvelle vague de violence xénophobe. Les sondages (celui-ci ou encore celui-là) soulignent un effondrement du soutien à la démocratie et une réceptivité croissante aux formes autoritaires de gouvernement.

Tous ces symptômes morbides sont décrits dans le flot désormais quotidien des commentaires émettant des avertissements sérieux et des pronostics sinistres sur le sort de la démocratie sud-africaine. Ces préoccupations sont rendues beaucoup plus aiguës par le contexte international dans lequel elles s’inscrivent. De nombreux politologues le pensent : le monde est entré dans une « troisième vague d’autocratisation » depuis la crise financière de 2008. Cette crise a définitivement mis fin à la longue phase expansive de démocratisation qui avait débuté dans les années 1970. Depuis lors, de moins en moins de pays ont vu la santé de leurs institutions démocratiques s’améliorer, tandis que le nombre de pays connaissant un « retour en arrière » démocratique a explosé.

Le recul de la démocratie va de pair avec la montée du populisme de droite. Les populistes gouvernent désormais de nombreux pays du Sud, y compris des puissances économiques comme le Brésil, l’Inde, les Philippines et la Turquie. Dans la plupart des cas, ils ont pris le pouvoir à la suite d’élections libres et équitables. Mais ils n’ont pas tardé à saper les libertés démocratiques une fois aux affaires. Les coups d’État et les véritables dictatures ont été rares dans la vague autoritaire actuelle - sa forme modale a consisté à vider de l’intérieur les institutions démocratiques par les gouvernements en place. Les populistes ont également pris le pouvoir dans une poignée de pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) et sont devenus une force électorale majeure dans la plupart des autres, mettant souvent fin à des décennies de contrôle duo-polistique par les partis centristes.

L’expression des crises insolubles

L’ampleur de ces tendances suggère qu’elles sont poussées par des forces structurelles profondes. À gauche, il est courant de considérer le populisme comme l’expression des crises insolubles de l’étape néolibérale actuelle du capitalisme mondial. Les caractéristiques les plus marquantes du néolibéralisme sont la montée en flèche des inégalités et l’échec de la croissance. Il a donné lieu à une stagnation sans précédent, depuis des décennies, du niveau de vie au bas de l’échelle des classes, et à une accumulation de richesses d’une ampleur sans précédent au sommet. Dans cette lecture, le populisme est à la base une réaction aux iniquités de notre âge d’or actuel, qui a pris des formes nativistes en raison de l’incapacité de la gauche à offrir des alternatives significatives à la mondialisation dirigée par le marché.

S’il est vrai que le système économique néolibéral favorise la vague populiste, il y a tout lieu de craindre le pire pour la démocratie sud-africaine. Le bilan économique de l’Afrique du Sud post-apartheid est extrêmement sombre : au cours de la dernière décennie, la croissance par habitant a été négative ; l’inégalité est toujours plus élevée que dans toute autre grande économie ; il en va de même pour le chômage, avec des taux extraordinaires – ces taux, qui oscillent depuis des décennies à des niveaux que l’on ne voit normalement que lors des récessions les plus graves, sont la caractéristique la plus distinctive du malaise économique de l’Afrique du Sud.

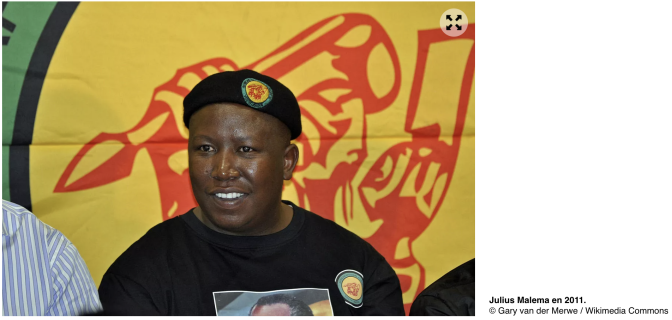

Selon de nombreux analystes, le tournant populiste est déjà bien amorcé. Sa principale incarnation, jusqu’à présent, a été le parti dirigé par Julius Malema, les Combattants pour la liberté économique (Economic Freedom Fighters, EFF). Lorsque l’EFF a été lancé en 2013, son programme « marxiste-léniniste-fanonien » combinait des appels à la classe et à l’ethnicité dans une mesure à peu près égale. Depuis lors, les questions de classe ont progressivement disparu de son programme, tandis que les identités raciales qu’il invoque sont devenues plus étroites et plus chauvines, chargées d’un discours anti-indien et même, maintenant, anti-étranger. Il converge de plus en plus avec le mouvement populiste qui a germé au sein de l’ANC (African national congress, ou Congrès national africain) pendant le mandat de Jacob Zuma, désormais organisé sous la bannière de la « Transformation économique radicale » (« Radical economic transformation », RET).

L’ordre au milieu du chaos

Cette faction se pare elle aussi du symbolisme de la gauche, mais sa véritable nature est évidente : elle représente les éléments les plus corrompus de l’ANC, désireux de faire revivre le modèle Zuma d’administration de l’État dans lequel les recettes publiques sont considérées comme une caisse noire géante devant servir à enrichir certains hommes d’affaires grâce aux appels d’offres. Au cours de l’année dernière, la faction RET a perdu plusieurs batailles clés dans sa lutte contre le groupe aligné sur l’actuel président de l’ANC, Cyril Ramaphosa. Mais sa vitalité est toujours très forte, et sa capacité de nuisance a été démontrée en juillet dernier lorsqu’elle a déclenché plusieurs jours de chaos dans le pays après l’arrestation de Zuma pour outrage au tribunal.

Les élections locales de novembre 2021, au cours desquelles les scores de l’ANC ont atteint leur niveau le plus bas depuis 1994, ont vu naître de nouvelles formations populistes ainsi que des partis ethniques. Parmi ceux-ci, il convient de citer ActionSA, dirigé par l’ancien maire de Johannesburg, Herman Mashaba. Mashaba est un homme d’affaires autodidacte et un admirateur déclaré de Donald Trump. Il a d’abord pris ses fonctions en 2016 en tant que membre de l’Alliance démocratique (DA), le parti blanc dominant de centre-droit. Mais il s’en est séparé trois ans plus tard, après que celui-ci a commencé à purger la plupart de ses dirigeants noirs. En 2020, il a formé ActionSA autour d’un programme de droite populiste plus conventionnel, axé sur la lutte contre la corruption et la xénophobie. Une stratégie gagnante, puisque le parti a, en novembre, engrangé un score moyen de 16,1 % des suffrages dans les circonscriptions qu’il a disputées à Johannesburg.

Les crises économique et sociale de l’Afrique du Sud s’amplifiant d’année en année, et la marée populiste progressant sans relâche dans le monde - même dans des pays où la détresse économique est bien moindre - il n’est pas difficile de comprendre pourquoi tant d’analystes estiment que ce n’est qu’une question de temps avant que l’Afrique du Sud ne succombe à un mouvement autoritaire promettant l’ordre au milieu du chaos.

Mais comme le rappelle Adam Przeworski dans un livre consacré à la crise mondiale de la démocratie, les pressions structurelles émanant du système mondial sont toujours réfractées à travers les contextes politiques nationaux (1). La vague populiste dans le monde n’est pas monolithique. Elle comporte des variantes distinctes enracinées dans des bases sociales différentes et se développant selon des trajectoires politiques diverses. Il n’est pas certain que l’une d’entre elles indique clairement la direction que prend l’Afrique du Sud.

Une démocratie en crise

Prenez les pays de l’Atlantique Nord par exemple. Les succès populistes y sont clairement liés à la polarisation économique. De nombreux éléments microéconomiques expliquent le soutien croissant des populistes par les chocs commerciaux et par la désindustrialisation. Mais ces forces sont à l’œuvre depuis des décennies. Nous ne pourrions pas comprendre pourquoi la réponse à ces forces a pris la forme qu’elle a prise, au moment où elle l’a fait, sans examiner la transformation des institutions politiques, en particulier le déclin de la vitalité de la démocratie de parti et la crise de la représentation à laquelle elle a donné lieu.

Ces dernières décennies ont en effet vu le déclin des partis politiques de masse - et ce des deux côtés de l’échiquier, mais surtout à gauche. Le nombre d’adhérents a chuté, le militantisme s’est raréfié et la participation au vote a diminué. Les organisations civiques affiliées à certains de ces partis, comme les clubs, les journaux et surtout les syndicats, se sont étiolées – un phénomène qui s’inscrit dans le cadre d’un déclin plus large de la vie associative, et qui a abouti à l’atomisation des sociétés occidentales. Il en résulte un « vide » profond là où, autrefois, un dense maillage d’institutions assurait la médiation entre l’État et les individus.

Ces tendances sont elles-mêmes étroitement liées à la manière dont la mondialisation néolibérale a atténué la vie démocratique en isolant de vastes domaines de la politique économique et en les plaçant sous un contrôle technocratique. Les partis sociaux-démocrates ont pleinement collaboré à ce processus, qui a donné un élan à la « brahmanisation », c’est-à-dire à leur rupture avec la classe ouvrière et à leur réorientation vers les classes moyennes et les cadres urbains hautement qualifiés. Il n’est pas surprenant que les populistes, qui exploitent la colère alimentée par une élite politique hors-sol et non représentative, aient réalisé leurs plus grands progrès dans les villes ouvrières et les zones rurales, en particulier celles qui ont été les plus dévastées par la mondialisation.

Le clientélisme de l’ANC

Il est frappant de constater à quel point la dynamique de la politique de masse a été différente en Afrique du Sud après l’apartheid. Si l’on se réfère au point culminant de la mobilisation populaire après la chute du régime raciste, on peut évidemment déceler des signes clairs de déclin dans le dynamisme des organisations civiles et politiques. Mais on ne peut pas parler d’un « vide » comme dans les sociétés occidentales. L’ANC a continué à occuper une place importante.

En effet, alors même que son poids électoral a lentement décliné, le nombre d’adhérents de l’ANC a, lui, explosé. Entre 2002 et 2007, le nombre total de membres du parti est passé de 400 000 à 1,2 million et n’a cessé d’augmenter depuis. Une partie de ces nouveaux arrivants sont des adhérents fantômes ou des membres passifs, ajoutés aux listes pour gonfler le pouvoir de délégation de l’une ou l’autre des factions. Mais même en tenant compte de ces distorsions, les chiffres suggèrent une vaste expansion de la portée de l’ANC. Et cette portée ne s’arrête pas aux frontières du parti. Les syndicats et les organismes de la société civile situés dans son orbite ont peut-être cessé d’être des organes de la démocratie de base, mais beaucoup d’entre eux continuent de fonctionner à une certaine échelle de masse, avec une pénétration profonde sur les lieux de travail et dans les communautés.

Alors que les partis de masse disparaissaient de la scène en Europe, l’ANC fusionnait avec l’État et exploitait son contrôle sur l’emploi et les marchés publics pour devenir le levier d’une nouvelle classe supérieure constituée d’individus historiquement défavorisés. Il facilitait un vaste flux de rentes par le biais d’appels d’offres et de contrats d’État, créant ainsi une classe d’affaires clientéliste. Mais il a également assuré un flux constant de patronage vers le bas sous la forme d’emplois publics, d’appels d’offres à plus petite échelle et de prestations de services.

Les sections locales de l’ANC, souvent soutenues par des groupes de la société civile comme la South African national civic organisation (Sanco), sont devenues des intermédiaires clés dans ce domaine - en interagissant avec les communautés et en devenant des acteurs centraux du clientélisme de l’ANC. Dans une certaine mesure, elles permettent également de transmettre les doléances vers le haut, facilitant ainsi une certaine réactivité de l’État aux besoins locaux. Ainsi, plutôt que de couper entièrement les citoyens de la vie politique en raison de la perte des organisations médiatrices, l’Afrique du Sud a connu une prolifération de points de contact (indirects) locaux avec l’État, permettant une représentation par le biais d’accords clientélistes.

Le stigmate de la corruption

La situation est en train de changer - les contraintes fiscales et la factionnalisation plongent le parti-État dans la crise et érodent le soutien de l’ANC, mais il ne s’agit pour l’heure que de tendances naissantes. Il n’est donc pas surprenant que les expressions dominantes du populisme observées jusqu’à présent aient émergé non pas dans le vide d’un espace politique laissé à l’abandon, mais au sein du parti dominant. L’EFF et le RET sont souvent comparés aux populismes de droite à l’étranger en raison de leurs tendances autoritaires, nationalistes et de plus en plus xénophobes. Mais l’analogie s’arrête là. L’EFF et le RET sont des entités distinctes qui occupent une niche politique très particulière.

Deux points de distinction essentiels doivent être soulignés. Le premier est que ces deux mouvements sont des émanations du parti au pouvoir, le second en faisant encore formellement partie. Après son départ de l’ANC, Julius Malema a placé son nouveau parti dans une position très stratégique : il a revendiqué une origine dans le mouvement de Nelson Mandela, avec tous les avantages symboliques que cela comporte, tout en s’en démarquant suffisamment pour éviter d’être associé à son piètre bilan. L’EFF a en effet cherché à se positionner dans le rôle traditionnel de la Ligue de la jeunesse de l’ANC, que Malema a dirigée, en tant que conscience radicale du parti. Mais cette position avantageuse est désormais perdue. Poussé par la vénalité de ses dirigeants, l’EFF s’est réinséré dans les réseaux de patronage du parti-État et a commencé à s’aligner ouvertement sur la faction RET. Les deux groupes sont de plus en plus considérés par les commentateurs - et probablement aussi par les électeurs - comme des manifestations relevant de la même essence sociale.

Les liens de ces deux formations avec le parti-État sont un frein pour capitaliser sur le sentiment anti-élite. La marginalité est en effet un ingrédient essentiel du succès des mouvements populistes à l’étranger, même lorsqu’ils sont dirigés par des personnes issues des élites comme Donald Trump aux États-Unis, ou ayant une longue carrière politique derrière eux comme Narendra Modi en Inde. Ces derniers ont placé la lutte contre la corruption et les demandes d’« assèchement du marécage » au centre de leurs programmes. Ni l’EFF ni le RET ne pourront bénéficier d’une telle tactique – et pour cause : tous deux sont déjà eux-mêmes entachés d’un stigmate de corruption et cela explique probablement en grande partie leur incapacité, jusqu’à présent, à rassembler un large soutien au-delà d’un noyau militant.

La méfiance des élites économiques

L’EFF a connu une croissance extrêmement rapide à ses débuts et a fait preuve d’une capacité de mobilisation impressionnante dans la rue, mais il stagne dans les urnes depuis plusieurs années. Les 10,5 % qu’il a obtenus aux élections locales en 2021 - soit une hausse de 2 % par rapport aux élections précédentes, en 2016 - constituent un piètre résultat dans un contexte pourtant favorable aux discours populistes. Sa croissance en 2021 provient essentiellement de la province du KwaZulu-Natal (KZN), où il a bénéficié - comme tous les autres partis d’opposition - de l’hémorragie de l’ANC à la suite des troubles de juillet 2021. Dans la province de Gauteng et dans d’autres provinces, il a subi autant que les autres grands partis l’effondrement de la participation, ce qui donne une mauvaise image de sa capacité à capter les voix des déçus de la politique.

Les dirigeants de la faction RET, pour leur part, semblent être largement détestés par le grand public. Le taux d’approbation de Zuma lorsqu’il a quitté ses fonctions était de 25 %. Ace Magashule, secrétaire général de l’ANC suspendu de ses fonctions - et deuxième personnalité la plus en vue du RET - a une cote de popularité d’environ 11 %, tandis que celle de Malema est de 26 %. Celle de Ramaphosa fluctue entre 60 et 80 %…

La deuxième chose qui distingue ces groupes des autres mouvements populistes à l’étranger est l’inimitié à laquelle ils sont confrontés de la part des élites économiques. Le populisme n’a généralement pas été soutenu par les capitalistes, mais ces derniers ne l’ont pas non plus considéré comme une menace de premier ordre. À l’image de Trump, qui a multiplié les allègements fiscaux, les populistes au gouvernement ont généralement compensé les politiques protectionnistes, potentiellement néfastes pour le « business », par d’autres types de cadeaux aux grandes entreprises. Dans certains cas, comme dans l’Inde de Modi, la relation entre les deux a été très bienveillante dès le départ.

Ce ne sera pas le cas ni pour l’EFF ni pour le RET. Ces deux mouvements ont fait de l’opposition à ce qu’ils appellent le « capital monopolistique blanc » un élément déterminant de leur programme. La question de savoir s’il s’agit d’un programme qu’ils appliqueraient réellement au pouvoir n’est pas le problème : il s’agit en fin de compte de mouvements oligarchiques dominés par des élites dont la capacité à extraire des rentes de l’État dépendra forcément d’une certaine stabilité économique, ce qui découragera toute velléité de dérégler le système. Néanmoins, un retour au pillage sans entrave des ressources de l’État n’est pas un programme dont ils sont susceptibles de se détourner, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de compromis facile entre eux et le grand capital.

Les exemples brésilien et indien

En ce sens, l’EFF et le RET sont des mouvements radicaux, même s’ils n’ont rien de progressistes. Ils représentent donc une menace pour les intérêts économiques dominants. Malheureusement pour eux, cela signifie qu’ils seront confrontés aux mêmes défis que les autres mouvements radicaux : en plus de faire face à une puissante contre-mobilisation des grandes entreprises, ils devront affronter le pouvoir structurel de ces dernières, issu de leur contrôle sur les investissements et sur l’emploi. Les partis qui ne s’inclinent pas devant leur pouvoir risquent d’être catalogués comme des destructeurs de l’économie, et ainsi de n’être pas en mesure de séduire les électeurs de la classe moyenne. Par conséquent, le pouvoir capitaliste ne représente pas seulement un frein aux ambitions des populistes de RET dans le cas où ils accéderaient au pouvoir ; il risque aussi de limiter leur capacité à s’en emparer.

Pour tenter d’évaluer les perspectives locales du populisme, il faut peut-être regarder du côté des partenaires de l’Afrique du Sud qui appartiennent eux aussi à l’ensemble dit des « BRICS » (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) - le Brésil et l’Inde notamment. Le tournant populiste dans ces deux pays a pris une forme très différente de celle de l’Occident. Le néolibéralisme a façonné le contexte général dans lequel il s’est développé. Toutefois, le sociologue Patrick Heller affirme que les causes qui ont amené Bolsanaro (au Brésil) et Modi (en Inde) au pouvoir sont davantage liées à la manière dont les gouvernements précédents se sont écartés du néolibéralisme orthodoxe.

Le gouvernement du Parti des travailleurs (PT) au Brésil (2002-2018) et le Congrès national indien (CNI) (2004-2014) ont tous deux mélangé les principes macroéconomiques néolibéraux avec des éléments de « welfarisme » et des politiques visant à étendre les droits de citoyenneté aux groupes marginalisés. En Inde, cela a pris la forme d’une série de lois qui consacrent l’accès à l’information, à l’éducation de base et, plus important encore, au droit à cent jours d’emploi public rémunéré pour chaque ménage rural. Au Brésil, la pièce maîtresse de la législation sociale du PT fut le célèbre programme « Bolsa Familia » (« Bourse familiale ») destiné à lutter contre la pauvreté. Mais son arme la plus efficace contre les inégalités a été l’augmentation progressive du salaire minimum, qui a bondi de 75 % entre 2003 et 2013. Associées à un environnement mondial favorable, ces politiques de stimulation de la demande ont abouti à une croissance rapide et ont permis d’élever une grande partie des pauvres aux échelons inférieurs de la classe moyenne.

Un populisme de repli

Selon Heller, le résultat final a été une réaction violente des élites et des classes moyennes les plus établies. Une réaction motivée, chez ces dernières, par la crainte d’une concurrence accrue sur le marché du travail, ainsi que par une forme de ressentiment quant à l’effondrement des hiérarchies sociales. La conjonction de ces impulsions réactionnaires a produit ce que Heller appelle le « populisme de repli », caractérisé par des attaques contre l’aide sociale et la législation fondée sur les droits, mais aussi par des efforts pour réprimer la société civile et confiner les groupes marginalisés.

Des données récentes du World Inequality Lab de l’économiste français Thomas Piketty semblent corroborer cet argument. Elles montrent qu’au Brésil, les pauvres sont restés largement fidèles au PT, tandis que le déclin électoral du parti a été alimenté par la désertion rapide des électeurs issus de la moitié supérieure des classes moyennes. En Inde, les données expliquent le succès de Modi par le soutien apporté à son parti, le BJP, par les plus riches et les castes supérieures avant sa victoire en 2014. Mais elles démontrent également le basculement soudain vers le BJP d’un segment important des castes dites « inférieures », en partie lié aux appels au conservatisme religieux et aux discours anti-musulmans. Bolsonaro a obtenu un résultat similaire à plus petite échelle au Brésil, en s’assurant le vote des électeurs les plus pauvres grâce à une alliance avec les églises évangéliques conservatrices.

Il est tentant d’établir des comparaisons entre la politique de l’ANC et le néolibéralisme social du Parti des travailleurs et du Congrès national indien. L’ANC a lui aussi combiné à la fois une large libéralisation et un conservatisme macroéconomique avec des politiques sociales qui ont été généreuses et fortement redistributives. Cependant, l’ANC n’a jamais réussi à atteindre le type de croissance rapide qu’on connu le Brésil et l’Inde. Ses politiques sociales ont eu un caractère plus palliatif : elles ont permis de tempérer les extrêmes de l’inégalité sud-africaine sans fournir un tremplin solide pour la promotion de la classe moyenne. Par conséquent, le ressentiment à l’égard des droits sociaux des pauvres n’a pas été un paratonnerre de la politisation de la classe moyenne comme cela a été le cas dans d’autres « économies émergentes ».

La montée du sentiment anti-immigrés

Néanmoins, on observe des signes d’un mécontentement assez profond de la classe moyenne sur lequel les mouvements populistes sud-africains pourraient jouer. La corruption en est un élément clé, les taux de criminalité extrêmes en sont un autre. Ainsi, bien qu’il soit généralement associé à la classe ouvrière, le sentiment anti-immigrés semble avoir gagné une bonne partie des classes moyennes. C’est sur ces points que l’ActionSA de Mashaba a mis l’accent lors de sa première campagne réussie de novembre dernier. Les données au niveau des quartiers suggèrent que Mashaba a réussi à séduire un électorat d’une diversité impressionnante, les électeurs d’ActionSA étant répartis de manière assez égale entre les banlieues aisées et les townships.

Malgré ces premiers succès, Mashaba et les autres populistes en herbe devront relever des défis majeurs pour réunir le même type de coalition que celles qui ont permis aux populismes autoritaires d’accéder au pouvoir dans d’autres pays du Sud. Le premier obstacle qu’ils rencontrent est que leur base potentielle de classe moyenne, qui est faible au départ, est fortement segmentée par des divisions raciales qui n’ont fait que s’accentuer lors de ces dernières élections. Malgré les petites percées de Mashaba, le tournant de l’Alliance démocratique (Democratic Alliance, DA) vers un libéralisme aveugle à la couleur et à la guerre des cultures lui a permis de reprendre du poil de la bête et de maintenir sa domination sur le vote blanc. Les électeurs noirs ont quitté le parti en grand nombre, mais en grande partie au profit de leurs propres partis fondés sur la race.

On ne sait pas vraiment quelle stratégie un parti comme ActionSA pourrait adopter pour surmonter les profondes divisions raciales de l’électorat de la classe moyenne. C’est le nationalisme hindou virulent qui a permis à la coalition de Modi de rassembler les classes moyennes au-delà des frontières régionales et des castes, lui fournissant non seulement des électeurs, mais aussi des cadres disciplinés. De la même manière, Bolsonaro puise ses bataillons les plus fanatiques dans les courants nationalistes qui vénèrent l’armée et qui sont profondément ancrés dans la classe moyenne. Il n’existe pas de force équivalente qui pourrait jouer le même rôle en Afrique du Sud - un nationalisme panracial n’a jamais existé ici, malgré la présence de personnalités blanches et indiennes de premier plan au sein de la direction de l’ANC.

Une classe moyenne noire profondément divisée

Si l’on soustrait les électeurs blancs, indiens et métis, la classe moyenne sud-africaine commence à ressembler à une fondation beaucoup plus fragile sur laquelle essaye de se greffer un populisme de masse. Car ce qui reste - la classe moyenne noire - est elle-même profondément divisée. Elle comprend d’importantes couches de parvenus qui doivent leur position de classe au parti-État, envers lequel ils auront de fortes loyautés résiduelles. Le discours anti-corruption n’aura que peu de prise sur eux.

Cela signifie que, pour les populistes en herbe, les votes plébéiens devront représenter une part beaucoup plus importante de leurs calculs électoraux dès le départ. Les positions anti-immigration et de fermeté à l’égard de la criminalité seront des outils puissants pour faire des percées dans les circonscriptions pauvres, et Mashaba a montré sa capacité à les manier efficacement. Pourtant, s’il y a la place pour une expansion populiste chez les pauvres, il y aura de fortes limites à l’obtention du type de soutien majoritaire qui pourrait produire un véritable « tournant populiste ».

Dans les zones urbaines, le populisme plus conservateur de Mashaba sera en concurrence avec les messages ethno-nationalistes et de classe de l’EFF. Son potentiel de croissance sera étroitement lié à la décomposition du soutien à l’ANC. Or bien qu’il soit clairement en déclin, ce dernier reste la force dominante au sein des communautés pauvres. Le réalignement des partis au sein de la classe ouvrière semble être un processus de longue haleine.

Dans les campagnes, les dilemmes des nouveaux partis sont amplifiés. La grande majorité de la population rurale vit sous l’autorité des chefferies traditionnelles, qui étaient à l’origine les instruments de domination indirecte de l’État colonial. Aujourd’hui, elles sont quelque peu hétérogènes : certaines respectent les principes de la démocratie consultative, tandis que d’autres, probablement plus nombreuses, restent fermement ancrées dans le moule colonial de l’autorité patriarcale. Pour quelque raison que ce soit, elles ont conservé une légitimité bien plus grande que les autorités gouvernementales. En 2017, près des deux tiers des personnes vivant sous une autorité traditionnelle ont déclaré faire confiance en ces autorités, contre moins d’un tiers pour les gouvernements locaux et nationaux. Parce qu’ils facilitent l’accès aux droits miniers et influencent le comportement électoral de leurs « sujets », les chefs traditionnels sont devenus des rouages importants de la machinerie de patronage de l’ANC, contribuant à assurer son emprise sur la population rurale en échange d’une part des rentes minières et d’une législation favorable. Si l’on exclut le KwaZulu-Natal, où le parti au pouvoir a perdu beaucoup de terrain, le vote en faveur de l’ANC en novembre 2021 a bien mieux résisté dans les zones traditionnelles que dans les autres parties du pays, diminuant deux fois moins vite que dans les grandes métropoles.

Trois clivages majeurs

Contourner l’influence des chefs coutumiers et reformuler un message populiste afin d’attirer les électeurs ruraux sera un défi important pour les nouveaux partis. Un défi qui semble déjà avoir dissuadé l’EFF : avant les élections de l’année dernière, ce parti a eu recours à la corruption d’un chef xhosa notoirement violent et corrompu, et s’en est vanté sur ses réseaux sociaux.

En bref, le dilemme auquel sont confrontés les populistes, et en fait tous les nouveaux venus en politique, est que la politique sud-africaine est segmentée par des clivages profonds et transversaux. Ces clivages ont été dans une certaine mesure occultés par la coalition élargie de l’ANC, mais ils reviendront au premier plan lorsque cette coalition se fragmentera.

Trois clivages semblent majeurs aujourd’hui. Le premier et le plus primordial est celui des divisions raciales et ethniques. Deux décennies et demie d’égalité formelle n’ont malheureusement pas réussi à éroder leur importance. Elles représentent le défi le plus immédiat pour les partis qui tentent de séduire les classes moyennes urbaines plus diversifiées, mais elles pourraient prendre une importance plus grande encore dans le cas où le nationalisme « englobant » de l’ANC commencerait à s’effriter.

Le deuxième clivage se situe au niveau des profondes divisions créées par le parti-État. Les politiques clientélistes de l’ANC ont créé d’immenses circonscriptions électorales de soutien et sous-tendu la mise en place de machines politiques sophistiquées ayant une portée considérable dans les communautés les plus pauvres. Mais, inévitablement, elles ont également fomenté une opposition intense. La corruption associée à l’État-parti est une source de profonde indignation qui transcende toutes les lignes de faille socio-économiques et traverse même la sphère des élites. Le grand capital considère la classe d’affaires basée sur les appels d’offres comme une menace prononcée pour l’intégrité et la partialité de l’État.

Enfin, il y a les clivages créés par la double nature de l’État de l’Afrique du Sud. Il s’agit de clivages issus de l’ère coloniale mais maintenus et renforcés par le régime démocratique. Les efforts de l’ANC pour consolider les autorités traditionnelles en tant que petits archipels de despotisme se poursuivent aujourd’hui par le biais de deux textes de loi majeurs sur le système judiciaire traditionnel, l’un récemment adopté, l’autre en passe de l’être. Consciemment ou non, cela s’est avéré être une stratégie électorale efficace, permettant au parti de sécuriser ses bases dans l’arrière-pays alors qu’il perd son emprise sur les villes.

Le risque de l’immobilisme

Bien sûr, ces clivages ne sont pas immuables. Les partis politiques ne reflètent pas simplement les divisions de la société, ils contribuent à les façonner, à les défaire et à les refaire. À long terme, il n’est pas impossible qu’une nouvelle formation populiste parvienne à rassembler une coalition majoritaire qui arriverait à éroder ces différentes lignes de fracture. Mais pour l’instant, le tournant populiste en Afrique du Sud semble être trop fragmenté pour cela.

Une prise de contrôle de l’ANC par RET ou une autre faction reste de loin la voie la plus probable à court terme vers un gouvernement populiste. Une victoire du RET, cependant, entraînerait immédiatement une baisse du soutien électoral de l’ANC et pourrait même provoquer des scissions au sein de l’Alliance tripartite composée de l’ANC, du COSATU (puissante fédération syndicale) et du Parti communiste. Le parti devrait alors gouverner dans le cadre d’une coalition (peut-être avec l’EFF) ou avec une majorité très mince. Contrairement à Modi ou Bolsonaro, il n’aurait pas le soutien des grandes entreprises pour saper les institutions démocratiques, de sorte que tout mouvement dans cette direction déclencherait une fuite des capitaux et un effondrement économique.

Cela créerait une dynamique dangereuse. Elle pourrait radicaliser le RET, le forçant à tenter de renverser rapidement l’ordre constitutionnel plutôt que de l’éroder comme l’ont fait d’autres mouvements populistes. Mais il le ferait probablement en position de faiblesse, à la tête d’un mouvement divisé et avec un faible soutien populaire. Son succès est loin d’être garanti.

D’un autre côté, la fragmentation peut signifier l’immobilisme. Les clivages politiques profonds évoqués plus haut font qu’il est plus difficile pour les partis de trouver un terrain d’entente et de former des coalitions fonctionnelles. Même s’ils y parvenaient, aucun d’entre eux n’a une vision sérieuse de la manière de sortir l’Afrique du Sud des crises croisées, qui se renforcent mutuellement, dans lesquelles elle est empêtrée. Mettre fin à la domination électorale de l’ANC pourrait apporter quelques changements bienvenus, comme un recul du parti-État, mais cela ne suffira pas à apporter les réformes structurelles nécessaires pour s’attaquer sérieusement à la pauvreté et au chômage.

Une nouvelle vie de la lutte des classes

Ces crises pourraient entraîner l’Afrique du Sud vers un effondrement démocratique très différent de celui suivi par d’autres pays. Le danger le plus grave est que le pays tombe dans une spirale négative dans laquelle l’aggravation des troubles sociaux et le désinvestissement s’alimentent mutuellement. L’annonce récente par StatsSA d’une rétraction de 1,5 % du PIB à la suite des agitations du mois de juillet donne un avant-goût de ce scénario effrayant. Cet avertissement appelle une action publique audacieuse pour briser ce cycle et engager le pays sur une nouvelle voie.

Il existe bien une alternative à gauche. Pendant toute la période démocratique, le mouvement socialiste a été affaibli par ses propres clivages, qui ont éloigné la « gauche indépendante », enracinée dans les mouvements sociaux et les petits partis radicaux, de la « gauche officielle », alignée sur l’ANC. La fracture de la coalition de l’ANC permet à ces deux moitiés de la gauche de se retrouver et d’insuffler une nouvelle vie à la lutte des classes.

Pour que ce mariage fonctionne, les deux partenaires doivent être prêts à opérer des changements majeurs. La « gauche indépendante » devra rapidement dépasser le sectarisme et le « mouvementisme » qui l’ont caractérisée pendant ses années de marginalisation. Elle devra apprendre à penser autrement. Elle devra s’inspirer largement de la doctrine populiste, en élaborant un message capable de répondre aux demandes immédiates des gens en matière d’inclusion politique et de réparation des richesses.

Mais, contrairement aux autres populistes de gauche, elle ne pourra pas se permettre de confondre le message et le mouvement. Si elle veut aboutir aux grands changements structurels dont le pays a besoin, elle doit également s’engager à faire revivre et à développer les organisations de masse, en particulier celles des travailleurs. Pour ce faire, les organisations de la « gauche officielle » – le Cosatu et le Parti communiste - doivent non seulement être reprises à l’ANC, mais aussi être fondamentalement réformées. Les traditions historiques de la démocratie à la base et du syndicalisme fournissent des modèles à suivre.

La gauche ne dispose peut-être que d’une fenêtre très étroite pour remettre au premier plan une politique de classe. Si elle ne parvient pas à jouer un rôle lors du découpage de la coalition de l’ANC, elle pourrait se retrouver exclue du jeu politique pour une génération, voire plus.

« Mes réserves sur cet articles »

Par Lionel Zevounou

« Je me dois tout d’abord de souligner la grande pertinence de ce papier qui éclaire avec détails, les enjeux politiques de la démocratie sud-africaine. Si je suis convaincu par certaines thèses fortes de l’auteur, je souhaiterais exprimer quelques réserves. La première est liée à l’emploi du terme/concept « populisme », aujourd’hui mobilisé de manière intensive — en particulier depuis le dernier mandat de Donald Trump, mais pas uniquement — mais trop peu souvent défini avec rigueur. Le propos de l’auteur est de dire que le « populisme » de l’EFF, d’Action SA, de RET, etc. devrait être mis sur le même plan que certains populismes d’extrême droite, à l’instar du régime islamophobe de Narendra Modi en Inde, ou des nostalgiques de l’ancienne dictature militaire qui se sont rangés derrière Jair Bolsonaro au Brésil. Dans le même temps, il y aurait la possibilité, affirme l’auteur, de mettre en œuvre un véritable « populisme » de gauche, répondant aux aspirations progressistes portées par une partie du peuple sud-africain. La question qui m’interpelle est de savoir comment il est possible de faire la part dans tout ceci entre « bon » et « mauvais » populisme. Pour être un peu provocateur et tenter de prendre le problème autrement, est-il faux d’affirmer que le discours « populiste » de l’EFF trouve en partie sa source, comme l’affirme aussi l’auteur, dans les promesses non satisfaites jusqu’à présent de redistribution des terres par l’ANC ?

La description sombre du fonctionnement de l’appareil d’État sud-africain — et c’est ma seconde réserve — proposée dans le texte donne par ailleurs l’impression d’une trajectoire déterministe fondée sur un déclin irrémédiable. Il faut tout de même rappeler qu’en dépit des critiques adressées aux institutions judiciaires, peu d’États africains ou occidentaux peuvent se prévaloir d’avoir mené, via la Cour constitutionnelle sud-africaine, une procédure d’impeachment, et de disposer d’une société civile dynamique dont la mobilisation a mené à la démission de Jacob Zuma en 2018. N’est-ce pas là le signe qu’il existe encore des contre-pouvoirs institutionnels importants ?

J’en viens à ma troisième et dernière réserve : l’auteur compare la situation politique de l’Afrique du Sud avec celle d’autres BRICS. Sans nier le bien-fondé d’une telle comparaison, je m’étonne qu’elle ne prenne pas suffisamment en considération d’autres pays du continent africain. Les liens entre le clan Zuma, le Zimbabwe ou la République démocratique du Congo sont connus, et il serait intéressant de comprendre de quelle manière ces réseaux d’élites politiques qui se forment à l’échelle continentale infusent de manière plus générale la vie politique sud-africaine depuis plusieurs années. »

Notes

1- Adam Przeworski, Crisis of Democracy, Cambridge University Press, 2019.

Un message, un commentaire ?