Il n’y a pas que les indignées d’Espagne, les militantes du mouvement Occupy ou les manifestantes du Printemps arabe à s’être aperçues de l’augmentation des écarts de revenus découlant d’une croissance plus forte des hauts revenus, alors que les revenus moyens et faibles stagnent, voire même reculent. Cette tendance n’est pas étrangère aux bouleversements que subit l’environnement économique, notamment sous l’effet de la mondialisation néolibérale et de la financiarisation.

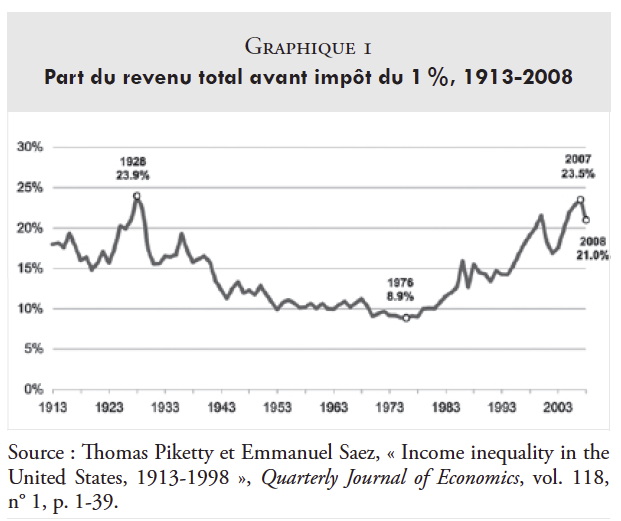

Dans une allocution prononcée en mai 2013, Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), s’inquiétait de l’aggravation des inégalités de revenus. Selon elle, aux États-Unis, 1 % de la population perçoit 18 % des revenus totaux avant impôts, contre 8 % il y a vingt-cinq ans. Sur le plan mondial, 0,5 % de la population détient plus de 35 % des richesses. La réalité est sans doute pire.

Aux États-Unis, rapportait Le Devoir du 25 janvier 2014, l’écart de la rémunération du chef de la direction par rapport à l’employé moyen s’établit à 273 pour 1. L’écart était de 20 pour 1 en 1965, de 100 pour 1 en 1992. Les employées des géants McDonald et Walmart doivent recourir aux bons alimentaires étatiques pour boucler les fins de mois, tant leurs salaires sont insuffisants.

À la veille de l’ouverture du sommet de Davos, en janvier 2014, l’organisme de charité Oxfam diffuse un rapport indiquant que les 85 personnes les plus riches de la planète contrôlent autant de richesse que la moitié de l’humanité. Quelques mois plus tard, Oxfam révise son chiffre à la baisse : après avoir pris connaissance du plus récent classement des milliardaires du monde établi par le magazine Forbes, ce chiffre tombe à 67 personnes. De son côté, le Centre canadien de politiques alternatives soulignait que les 86 résidentsn canadiens les plus fortunés possèdent autant de richesse que les 11,4 millions de Canadiennes les plus pauvres (1).

Ces constats s’ajoutent à de nombreuses autres observations convergentes, à telle enseigne que le Forum économique mondial de Davos inscrivait ce thème comme le principal risque social dans son rapport Global Risks de 2011 (2). Depuis lors, les inégalités de revenus sévères trônent au sommet des risques sociaux identifiés par le Forum de Davos. Dans le rapport de 2014, on indique que cette question suscite des préoccupations à cause des pressions qu’elle exerce sur les classes moyennes dans les pays avancés, tandis que la mondialisation a entraîné une polarisation des revenus dans les pays émergents et en développement (3).

Dans une étude publiée en 2011, Why Inequality keeps rising, l’OCDE s’est penchée sur la question des écarts. On y indique que le fossé entre les riches et les pauvres atteint un sommet depuis plus de trente ans. La note sur le Canada précise que le degré d’inégalité des revenus y est plus élevé que la moyenne des pays de l’OCDE, mais moins prononcé qu’aux États-Unis. Toutefois, la progression des inégalités y est plus rapide. Parmi les autres constats concernant le Canada, l’OCDE signale que le revenu moyen des 10 % les mieux nantis représente aujourd’hui 10 fois le revenu moyen des 10 % les plus pauvres, comparativement à 8 fois au début des années 1990 (4).

Le Conference Board du Canada abonde dans le même sens dans son étude de 2011, Is Canada becoming more unequal ? L’organisme note que la classe moyenne canadienne perd encore du terrain en se rapprochant du groupe des plus pauvres. Il indique que les riches ont augmenté leur part du revenu national total, au détriment des plus pauvres et de la classe moyenne (5). D’autres échos viennent confirmer le tassement de la classe moyenne, comme cette étude interne du ministère fédéral de l’Emploi, dévoilée par Le Devoir du 25 février 2014, signalant que « les salaires des travailleurs de la classe moyenne ont stagné entre 1993 et 2007. Ceux-ci n’ont augmenté que de 1,7 % en quinze ans ».

Les données de Statistique Canada permettent de dégager un tableau précis de l’évolution de la concentration des revenus (6). Dans les années 1980, la part du revenu total accaparée par le 1 % du palier supérieur se situait autour de 7 %. À la fin des années 1980, cette part a fait un bond de deux points de pourcentage pour passer à 9 %. À la suite de la récession du début des années 1990, elle a repris sa progression de plus belle pour culminer à 12,1 % en 2006. Avec la récession de 2009, elle a reflué quelque peu pour s’établir à 10,6 % en 2011. En Alberta, la part du 1 % supérieur, après avoir grimpé à 16,3 % en 2007, est redescendue à 12,3 % en 2011. En Ontario elle se situe à 11,4 % et au Québec à 9 %.

Avant d’aller plus loin, précisons qu’on peut distinguer trois catégories de revenus : les revenus de marché, composés des revenus de travail et de capital ; les revenus totaux, qui comprennent en outre les transferts des gouvernements comme les pensions, les prestations de chômage, les allocations familiales ; enfin les revenus après impôts. Les régimes de transferts et d’imposition assurent une certaine redistribution qui atténue les disparités générées au niveau des revenus de marché. Pour compléter ce tableau, il faudrait prendre en considération les services publics fournis gratuitement comme l’éducation et la santé. Les dépenses sociales au Canada reposent davantage sur les services publics que sur les transferts monétairesSelon l’OCDE (2011), les services publics au Canada réduisent les inégalités autant que les transferts monétaires, pour environ 20 % (7).

Le coefficient de Gini, une mesure du degré d’inégalité de la distribution des revenus, permet d’examiner l’évolution des écarts. Cette statistique se situe entre 0 et 1. Plus elle se rapproche de 0, plus la distribution est égalitaire. Plus elle tend vers 1, plus la distribution des revenus est inégale, tout le revenu étant accaparé à la limite par un seul individu.

Selon Statistique Canada, le coefficient de Gini pour le revenu après impôt a atteint son niveau le plus faible en 1989, soit 0,281. En 2011, il s’établissait à 0,313. Entre-temps, le coefficient portant sur le revenu de marché grimpait de 0,388 à 0,436. L’élargissement des écarts au chapitre des revenus après impôt (0,032) a été plus faible que celui des revenus de marché (0,048) (8). Cela montre que les régimes de redistribution, dont l’utilité est claire, ont tempéré la croissance des inégalités au chapitre des revenus de marché, sans toutefois la contrer entièrement.

Au Québec, les tendances sont semblables à celles observées pour l’ensemble canadien. Le coefficient de Gini pour le revenu après impôt passait de 0,266 en 1989 à 0,291 en 2011 – une progression de 0,025 –, tandis que celui pour les revenus de marché passait de 0,398 en 1989 à 0,439 en 2011 – une progression de 0,041. On remarquera qu’entre le Québec et le Canada, il n’y a pas une grande différence pour ce qui est de la distribution des revenus de marché, mais que les mécanismes de redistribution du Québec sont plus efficaces.

La richesse ne se mesure pas seulement par les revenus, mais aussi par le patrimoine, constitué des revenus accumulés. Habituellement, on mesure le patrimoine en termes de valeur nette, soit les actifs desquels on soustrait les dettes. Les estimations de Statistique Canada indiquent qu’en 2012, la valeur nette médiane des unités familiales était de 1 100 dollars dans le quintile inférieur et de près de 1,4 million dans le quintile supérieur. Selon le bulletin de statistique Canada, Le Quotidien, du 25 février 2014 :

En ce qui concerne le changement, on a observé une légère baisse de la valeur nette médiane des unités familiales du quintile inférieur, qui était de 1 300 $ en 1999, alors que les unités familiales des trois quintiles supérieurs ont affiché des hausses d’environ 80 % entre 1999 et 2012. Des différences entre les quintiles quant à la possession d’une résidence principale et quant aux actifs de régimes de pension privés contribuent à expliquer ces changements.

En somme, la condition des plus pauvres tend à se dégrader tandis que celle des détenteurs d’actifs financiers ou immobiliers s’améliore, parfois fortement.

Causes

Fondamentalement, les causes de la montée des écarts de revenus sont liées avec ce que l’économiste français Thomas Piketty a appelé le « retour du capital » dans son ouvrage Le capital au XXIe siècle (9). La richesse se concentre aux mains des déjà-riches parce que les retours sur les placements en capital excèdent habituellement les taux de croissance de la productivité et des salaires.

C’est sous les gouvernements Thatcher en Grande- Bretagne et Reagan aux États-Unis, au tournant des années 1970, que s’est amorcé le virage néolibéral reposant sur la déréglementation des marchés du travail et des capitaux, la privatisation des services publics et le désengagement de l’État. Le nouveau cours néolibéral a entraîné un changement dans le rapport de force entre le capital et le travail. Cela s’est traduit, entre autres, par un certain tassement de la part des salaires dans la valeur ajoutée, une part plus importante allant aux détenteurs de capitaux chez qui la distribution des revenus est encore plus polarisée. Au Canada, qui est loin d’être le pire cas, la part des salaires dans le PIB a diminué de 55 % à la fin des années 1980 à 50 %. À l’inverse, la part des excédents nets des sociétés est passée de 7,6 % du PIB en 1992 à 12 % actuellement, avec une pointe de 16,1 % en 2008 (10).

La mondialisation a également contribué au creusement des écarts. Dans une allocution à l’OCDE en mai 2011, Richard Freeman, professeur d’économie à Harvard, affirmait que « le triomphe de la mondialisation et du capitalisme de marché a relevé le niveau de vie de milliards de personnes tout en concentrant des milliards dans les mains de quelques-uns. Ils ont réduit les disparités entre pays, mais accru les inégalités au sein des pays (11) ». Plusieurs chercheurs comme Krugman (12) et Slaughter (13) considèrent que l’effet des échanges sur les inégalités est au mieux ténu. En revanche, ils estiment qu’au moyen d’autres vecteurs que les échanges, comme l’investissement extérieur et les délocalisations, la mondialisation a pu avoir des résultats plus significatifs.

Pour les tenants de l’École de la régulation (Michel Aglietta, Robert Boyer et autres), le régime de régulation fordiste, qui attribuait un rôle moteur aux salaires et à l’État-providence dans la croissance économique, a cédé la place à un autre modèle dit de croissance patrimoniale qui repose sur la prééminence de la finance. Dans le régime fordiste, le travail ponctionnait la plus grande part de la valeur ajoutée, les actionnaires étant servis avec le solde de la richesse créée. À l’inverse, dans le régime de croissance financiarisé, les actionnaires sont servis en premier. L’évolution divergente des revenus du travailet du capital aboutit à un accroissement des inégalités de patrimoine. Le développement de l’État-providence, la force des syndicats, la crainte de la bourgeoisie de voir les pays avancés basculer dans le bloc socialiste sous-tendent la réduction des écarts de revenus observés pendant de nombreuses années dans la période d’après-guerre. Avec la fin de l’Union soviétique et l’effondrement du mur de Berlin en 1989, la nécessité de telles concessions par les classes possédantes s’évanouit.

L’accroissement des inégalités de revenus est une conséquence des changements qui s’opèrent dans un environnement économique de plus en plus livré aux forces du marché où domine la loi du plus fort. Déjà, l’économiste suédois Gunnar Myrdal, prix Nobel d’économie en 1974, avait souligné que nulle force équilibrante ne vient corriger spontanément les déséquilibres sociaux et qu’il ne faut surtout pas compter sur le marché (14). Celui-ci est un mécanisme de coordination microéconomique qui est impuissant lorsqu’on se situe à l’échelle de problèmes macroéconomiques ou macrosociaux. Pour contrer les cercles vicieux, il faut une intervention concertée et globale qui ne peut relever que de l’État.

Dans son étude, Tour d’horizon des inégalités croissantes de revenu dans les pays de l’OCDE (15), l’organisme met en évidence différents phénomènes qui ont conjugué leurs effets pour accroître la dispersion des revenus salariaux, surtout au profit des plus hauts salariés : changements dans la composition de la main-d’oeuvre, les statuts d’emploi, la taille des ménages qui diminue avec le vieillissement, l’accroissement plus rapide des salaires des travailleurs plus qualifiés avec le développement des nouvelles technologies, l’érosion de l’efficacité des régimes d’imposition et de transferts. Les changements dans la structure industrielle contribuent à l’accroissement des écarts salariaux.

Les avancées des technologies de l’information et des communications profitent davantage aux travailleurs plus qualifiés. En revanche, la contraction des industries manufacturières mine les assises de l’ancienne aristocratie ouvrière. Le développement d’industries de services à plus faibles salaires, comme le commerce, l’hébergement et la restauration, exerce un effet à la baisse sur les rémunérations. À l’opposé, l’expansion des industries financières permet à toute une caste de spécialistes des placements de gonfler leurs revenus.

Mentionnons les effets dépressifs sur les salaires de la montée des formes de travail atypique : travail occasionnel, à temps partiel ou travail autonome. Ce dernier est en général moins rémunérateur que l’emploi à temps plein. D’autres changements, comme le recours accru à la sous-traitance, exercent aussi une pression à la baisse sur les salaires.

La gouvernance des entreprises, désormais axée sur la satisfaction à court terme des actionnaires plutôt que sur la réalisation d’objectifs à plus long terme, débouche sur toute une variété d’activités liées à la valorisation boursière qui font exploser la rémunération des dirigeants : suppléments monétaires, bonis, options sur titres (stock-options).

Les pressions à la baisse sur les salaires découlent également de l’affaiblissement de la réglementation du marché du travail et de l’érosion du filet de sécurité sociale : relâchement des législations protégeant l’emploi, recul relatif du salaire minimum, dégradation du programme de l’assurance-emploi.

Selon l’OCDE, avant le milieu des années 1990, le régime d’imposition et de transferts canadien était aussi efficace que celui des pays nordiques. Il parvenait à compenser 70 % de l’accroissement des inégalités de revenus, tandis qu’il ne compense plus aujourd’hui que 40 % de l’accroissement. Cela n’est pas étranger au fait que le taux marginal d’impôt le plus élevé au fédéral a diminué, passant de 43 % en 1981 à 29 % en 2010 (16).

Effets économiques

L’accroissement des inégalités de revenus est l’une des causes de la crise financière mondiale. Les ménages pauvres étaient incités à s’endetter pour se loger, tandis que les ménages aisés tiraient profit de la financiarisation de l’économie, jusqu’à ce que le ressort casse. À l’aide de modèles sophistiqués, des économistes du FMI, Michael Kumhof et Romain Rancière (17), ont montré qu’un accroissement durable des inégalités de revenu incite à emprunter aux riches et augmente le= risque de crise économique grave, comme cela s’est produit lors de la Grande Dépression de 1930 et la Grande Récession de 2008.

Ces inégalités expliquent aussi la faiblesse de la reprise. La stagnation, voire la dégradation du pouvoir d’achat des classes populaires et moyennes n’offre pas de perspectives de rendements intéressants pour les investisseurs. À cela s’ajoute l’effet des politiques d’austérité budgétaires destinées à redresser les finances publiques. En restreignant les transferts, ces politiques amplifient les inégalités de répartition des revenus, affaiblissant davantage la demande globale.

La concentration de richesse fondée sur la financiarisation engendre une plus grande instabilité, car elle est à la merci de mouvements spéculatifs incontrôlés. La déréglementation financière a fragilisé l’ensemble du système financier, laissant planer en permanence des risques systémiques.

D’autres chercheurs du FMI, Jonathan Ostry, Andrew Berg et Charalambos Tsangarides, ont mené des travaux montrant la contribution positive de la redistribution pour la croissance économique. Ceux-ci ont travaillé à partir de nouvelles données qui distinguent les inégalités de marché (avant transferts et impôts) et l’inégalité nette (après transferts et impôts). Ils concluent « qu’une inégalité nette plus faible est fortement corrélée avec une croissance économique plus forte et durable (18) ».

Les inégalités de revenus ont une portée sociale beaucoup plus étendue. Celles-ci peuvent miner les progrès dans les domaines de la santé et de l’éducation, causer des perturbations sociales et politiques affectant l’investissement et la stabilité économique, saper les consensus sociaux quant aux orientations à prendre en cas de choc conjoncturel, bref, restreindre le rythme et la durée de la croissance.

Que faire ?

Plusieurs pistes s’offrent pour contrer ou du moins atténuer les inégalités de revenus. Voici quelques suggestions.

Dans son étude de 2011, l’OCDE pointait les efforts à mettre sur la création d’emplois de qualité, l’investissement dans l’éducation tout au long de la vie active, la fourniture de services publics gratuits de qualité (éducation, santé, accueil familial), la réforme des politiques fiscales et des protections sociales pour renforcer la redistribution (19).

Par ailleurs, il est clair qu’il faut harnacher le secteur financier. Il faut revenir à la vocation première des banques, qui était de servir d’intermédiaire entre les prêteurs et les emprunteurs. Dans cette optique, il faudrait rétablir le cloisonnement des activités financières établi à la suite de la crise des années 1930, ainsi que relever le niveau des réserves que doivent détenir les banques afin d’améliorer leur résistance aux chocs.

Pour contrer la spéculation, mais aussi pour dégager des ressources pour financer des besoins sociaux, il serait judicieux d’instaurer une taxe sur les transactions financières (taxe Tobin) à l’échelle internationale. La fiscalité pourrait être revue dans l’optique de taxer les externalités négatives (lorsque l’action de A sur B affecte négativement C), par exemple pour la prise de risques excessifs. Des mesures énergiques doivent également être prises pour éliminer les paradis fiscaux, source majeure d’iniquité fiscale.

De manière générale, il faudrait s’appliquer à rétablir l’efficacité des régimes de transferts et d’imposition pour contrer la propension du marché à accroître les écarts de revenus : meilleure progressivité de l’impôt sur le revenu, majoration de l’imposition des revenus de capital, bonification des services publics et des mesures de soutien du revenu.

Concernant le marché du travail, la législation devrait être revue dans l’optique de renforcer la protection de l’emploi et adaptée pour prendre en compte les effets des changements technologiques. Le salaire minimum devrait être redressé et indexé régulièrement. Les organisations permettant aux travailleurs et aux travailleuses d’exercer un meilleur rapport de force économique, comme les syndicats, devraient être soutenues et encouragées.

Pour empêcher que les inégalités se perpétuent à travers la transmission du patrimoine, il faudrait soit réintroduire un impôt sur les successions soit taxer pleinement les gains de capitaux, comme le recommandait la Commission Carter dans les années 1960.

Notes

1. David Macdonald, Outrageous Fortune. Documenting Canada’s Wealth Gap, Centre canadien de politiques alternatives, 3 avril 2014, < www.policyalternatives.ca/outrageous-fortune >.

2. World Economic Forum, Global Risks 2011. An initiative of the Risk Response Network, Genève, janvier 2011, < http://reports.weforum.org/wp-content/blogs.dir/1/mp/uploads/pages/files/global-risks-2011.pdf >.

3. World Economic Forum, Global Risks 2014, Genève, 30 décembre 2013, < www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2014.pdf >.

4. OEDC, Divided We Stand. Why Inequality Keeps Rising, décembre 2011.

5. Conference Board of Canada, Is Canada becoming more unequal ?, 2011, < www.conferenceboard.ca/hcp/hot-topics/caninequality.aspx >.

6. Tendances liées au revenu élevé des déclarants, Canada, provinces et régions métropolitaines de recensement (RMR), seuils régionaux particuliers, Cansim 204-0002, Statistique Canada, < www5.statcan.gc.ca/cansim/a26id=2040002&pattern=&p2=31&stByVal=1&p1=1&tabMode=dataTable&paSer=&csid=&retrLang=fra&lang=fra >.

7. OEDC, op. Cit.

8. Coefficients de Gini du revenu du marché, total et après impôt des individus, où chaque individu est représenté par le revenu de son ménage ajusté, selon le type de famille économique, Cansim 202-0709, Statistique Canada, <www5.statcan.gc.ca/cansim/> .

9. Thomas Piketty, Le capital au xxi e siècle, Paris, Seuil, 2013.

10. Produit intérieur brut, en termes de revenus, Cansim 380-0063, Statistique Canada, < www5.statcan.gc.ca/cansim/a26 ?id=38 00063&pattern=&p2=-1&stByVal=1&p1=1&tabMode=dat aTable&paSer=&csid=&retrLang=fra&lang=fra >.

11. Richard Freeman, Speech at the OECD Policy Forum on

Tackling Inequality, Paris, 2 mai 2011.

12. Paul Krugman, « Trade and Inequality, Revisited », cité dans OCDE, Tour d’horizon des inégalités croissantes de revenu dans les pays de l’OCDE : principaux constats, 2011, p. 5, < www. oecd.org/fr/social/soc/49177707.pdf >.

13. Kenneth F. Scheve et Matthew J. Slaughter (2007), « A New Deal for globalization », Foreign Affairs, vol. 86, n° 4, p. 34-47. Cité dans OCDE, Tour d’horizon des inégalités croissantes dans les pays de l’OCDE, op. cit.

14. Gunnar Myrdal (1898-1987), Alternatives économiques poche, no 021, novembre 2005, < www.alternatives-economiques. fr/gunnar-myrdal—1898-1987-_fr_art_222_27830. html >.

15. OCDE, Tour d’horizon des inégalités croissantes de revenu dans les pays de l’OCDE, op. Cit.

16. OCDE, Tour d’horizon des inégalités croissantes de revenu dans les pays de l’OCDE, op. cit.

17. Michael Kumhof et Romain Rancière, Endettement et inégalités, 2010, < www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2010 /12/pdf/Kumhof.pdf >.

18 Jonathan Ostry, Andrew Berg et Charalambos Tsangarides, Redistribution, Inequality, and Growth, International Monetary Fund, avril 2014, < www.imf.org/external/pubs/ft/sdn /2014/sdn1402.pdf >.

19. OEDC, Divided We Stand. Why Inequality Keeps Rising, op. Cit.