Quelques jours après l’élection de Donald Trump à la Maison Blanche aux États-Unis, la légendaire activiste et intellectuelle Angela Davis était de passage à Paris à l’occasion d’une conférence organisée par Manthia Diawara (NYU) et Nicole Lapierre (CNRS) dans le cadre du cycle pluridisciplinaire « Diversité des expériences et causes communes », initié par l’Université de New York et la Fondation de la Maison des sciences de l’homme, en partenariat avec l’Institut du Tout-Monde.

Mediapart a pu rencontrer le 25 novembre cette professeure au département d’History of Consciousness (« histoire de la prise de conscience ») de l’université de Californie à Santa Cruz. Féministe, anticapitaliste et antiraciste, Angela Davis a révolutionné la compréhension de l’articulation entre les questions de genre, de classe et de race. Membre du mouvement afro-américain des Black Panthers, elle a été poursuivie et emprisonnée, au début des années 1970, pour complicité dans le meurtre d’un juge californien, avant d’être acquittée.

Critique à l’égard de la campagne de la démocrate Hillary Clinton, qu’elle considère comme une « féministe de la petite bourgeoisie », Angela Davis reproche à la gauche américaine de n’avoir pas su s’adresser aux électeurs blancs des classes populaires. « L’universalisme ne doit pas chercher à effacer les différences », rappelle-t-elle, se félicitant de l’émergence du mouvement contre les violences policières Black Lives Matter. À propos de la France, pays auquel elle est profondément attachée, elle s’inquiète de la manière dont la laïcité a été transformée en « une arme contre les musulmans ». « Cela ne fait aucun sens de rêver d’un monde sans racisme, sans misogynie, sans homophobie, sans exploitation de classe dans le contexte d’une planète moribonde », insiste-t-elle en référence aux mouvements de justice climatique.

Voici un extrait filmé d’une dizaine de minutes de l’entretien retranscrit ensuite dans sa totalité :

Mediapart : En tant qu’activiste et intellectuelle antiraciste, féministe et anticapitaliste, comment analysez-vous l’élection de Donald Trump aux États-Unis ?

Angela Davis : Cela a été un choc majeur car tout le monde, y compris Donald Trump, s’attendait à une victoire d’Hillary Clinton. La leçon de cette élection est que nous avons sous-estimé l’attrait idéologique du racisme, de l’antisémitisme, de la misogynie et de la xénophobie. Dans le même temps, il est important de souligner que Trump n’a pas obtenu la majorité des voix. En réalité, près de deux millions de personnes de plus ont voté pour Hillary Clinton. Trump ne doit son élection qu’au caractère obsolète du collège électoral qui privilégie les anciens États esclavagistes et ceux où les électeurs blancs prédominent. Par ailleurs, plus de 46 % du corps électoral n’a pas voté. Cela s’explique en partie par la faillite du système bipartisan, le parti démocrate et le parti républicain étant profondément liés aux intérêts capitalistes. J’aurais préféré qu’Hillary Clinton soit élue, mais elle n’était pas une candidate que je pouvais soutenir véritablement.

Pourquoi ?

À cause de ses liens avec le capitalisme et son incapacité à comprendre l’importance des nouvelles formes du féminisme. Elle s’appuie sur une vision dépassée du féminisme fondée sur l’idée que les femmes seraient, sans le dire, considérées comme blanches et issues des classes moyennes. C’est une conception petite-bourgeoise du féminisme qui n’a pas parlé à la majorité des gens, et encore moins à la majorité des femmes. Les féministes les plus vivantes et les plus vibrantes aujourd’hui sont celles qui luttent contre le racisme, le capitalisme et l’homophobie, et qui sont internationalistes ou de tendance marxiste. Clinton aurait pu apprendre beaucoup de la notion d’intersectionnalité.

Elle s’est présentée comme une héroïne féministe qui pourrait, enfin, briser le plafond de verre. Mais ce n’est pas le sens des luttes féministes, à mon avis. Les combats féministes ne consistent pas à intégrer les sphères du pouvoir économique et politique, mais à transformer la société. Pas seulement en termes de genre, mais aussi de racisme et d’islamophobie. Elle n’était pas ma candidate, mais j’ai défendu l’idée qu’il fallait voter pour elle pour faire de la place à un militantisme radical dans les années à venir.

Ne pensez-vous pas qu’elle a échoué en partie parce qu’elle est une femme ?

L’influence de la misogynie est encore puissante. Cela ne l’a sans doute pas aidée. Mais pas loin de 94 % des femmes noires ont voté pour elle, moins parce qu’elles pensaient qu’elle était la réponse que parce qu’elles ont compris la complexité de la politique électorale. 53 % des femmes blanches ont quant à elles voté pour Trump, ce qui montre que l’influence de la suprématie blanche reste plus importante pour ces femmes que l’engagement en faveur d’un changement féministe.

Des femmes ayant voté pour Trump ont justifié leur choix en disant qu’elles n’avaient pas peur de lui et qu’elles avaient l’habitude de ce type de comportements sexistes. N’est-ce pas un échec du féminisme d’être compris de cette manière ?

Ce féminisme est malheureusement celui d’Hillary Clinton. Il représente une version étriquée du féminisme. Il parle aux femmes blanches d’une certaine classe sociale, mais pas aux femmes blanches des classes populaires. Beaucoup de ces femmes n’ont pas été convaincues par Hillary Clinton parce qu’elle n’a pas su articuler les questions de genre à celles de race, de classe, de sexualité et de nation. Le féminisme auquel je m’identifie considère que la justice est indivisible et qu’il faut se battre non pour un seul groupe mais pour toutes celles et tous ceux qui souffrent de toutes les injustices dans notre société. L’immigration, à ce titre, est aussi un enjeu féministe, comme le racisme, l’islamophobie ou l’antisémitisme. Il faut faire face à ces questions par le féminisme. Un féminisme qui refuse de s’y affronter est fort probablement enfermé dans des formes de racisme et d’idéologie de classe.

Il a aussi été reproché à Bernie Sanders de ne pas suffisamment saisir l’articulation entre les questions de genre, de race et de classe en se focalisant exclusivement sur les questions sociales…

Il y avait pourtant quelques personnes de couleur dans l’entourage de Bernie Sanders et parmi ses soutiens. Cela s’explique par le fait que son programme était clairement anticapitaliste. Les gens ont été suffisamment malins pour comprendre que, même si sa critique du racisme n’était pas parfaite, il n’était pas possible de penser l’antiracisme sans penser le déclin du système capitaliste. Beaucoup d’électeurs ont saisi ce mécanisme, même s’ils ont pu regretter son incapacité à montrer que le capitalisme était forcément raciste. Le capitalisme tel que nous le connaissons n’aurait pas été possible sans l’esclavage et sans la colonisation. Bernie Sanders n’a pas encore réussi à intégrer cette dimension. En même temps, sa campagne a été importante : elle a plu à de nombreux jeunes, pas seulement blancs mais aussi noirs, et à des abstentionnistes, parce qu’ils voulaient un candidat radicalement anticapitaliste.

Quelle lecture faites-vous du message des électeurs de Trump ? Beaucoup semblent se dire anti-système, anti-élite… Leur vote ne reflète-t-il pas aussi une colère de classe ?

Certains électeurs de Donald Trump avaient auparavant voté pour Barack Obama. Le fait que le syndicalisme soit en si piteux état est problématique. Ces organisations de travailleurs n’ont pas su donner la parole aux personnes qui ont tout perdu avec la désindustrialisation, le départ des emplois à l’étranger et la baisse des salaires. L’élection présidentielle américaine a révélé un échec de la gauche à s’adresser à ces personnes déclassées, principalement blanches, en plein désarroi pour les mêmes raisons que celles qui produisent le racisme. Le défi des prochaines années est de créer des mouvements, des partis qui peuvent ramener à gauche les électeurs de Trump et les abstentionnistes, qui n’ont pas vu de vraie alternative dans l’élection.

Quel bilan tirez-vous de la présidence de Barack Obama ?

Les présidents en tant qu’individus n’ont pas autant de pouvoir que ce que l’on imagine. La vraie réussite de la présidence Obama ne réside pas dans sa personne mais dans la dynamique que son élection a rendue possible. Les huit ans de son administration ont créé une ouverture : des lieux de revendication comme Occupy ou Black Lives Matter ont pu émerger. Je ne peux pas imaginer que de tels mouvements anticapitalistes aient vu le jour sous une administration républicaine. Avant même que les camps aient été installés, ils auraient été détruits par la police.

L’erreur, lors de la présidence Obama, a été de ne pas aller plus loin en contraignant ce président à prendre des positions plus radicales. Il ne faut pas l’oublier, Barack Obama a été le président des États-Unis d’Amérique, c’est-à-dire des États-Unis militaristes, racistes et impérialistes. Dans le même temps, je vois des changements venir de ces nouveaux mouvements qui s’intéressent moins au pouvoir du vote qu’à la capacité des gens à se rassembler et à revendiquer ensemble, parfois de manière spectaculaire, davantage de justice.

Dans le débat intellectuel américain, une critique se fait jour à l’encontre de la défense des minorités. Le New York Times a par exemple récemment publié une tribune de l’historien des idées Mark Lilla dans laquelle il écrit qu’« au cours des dernières années le libéralisme [au sens de progressisme – ndlr] américain s’est fourvoyé dans une panique morale à propos des identités raciale, de genre et de sexe qui l’ont empêché de devenir une force unifiée capable de gouverner ». Autrement dit, en mettant trop l’accent sur les questions minoritaires, la gauche se serait divisée et aurait perdu le vote des ouvriers et le sens du bien commun. Qu’en pensez-vous ?

Cette analyse s’appuie sur une vision traditionnelle du libéralisme qui est, historiquement, liée au capitalisme. Ses idées issues des Lumières se présentent comme universelles, alors qu’elles sont clandestinement racialisées. Je suis en désaccord avec cette acception. La justice ne consiste pas à traiter tout le monde de la même façon et à nier les différences, mais à faire en sorte que celles-ci existent et négocient entre elles. La justice consiste à créer de nouvelles possibilités de l’universel, à le réinventer constamment. Malheureusement, trop de libéraux refusent de reconnaître cette dialectique.

L’universalisme vibrant de Black Lives Matter

La notion d’intersectionnalité est mal comprise en France et le plus souvent combattue. La gauche est divisée entre ceux qui parlent du « peuple » et ceux qui parlent des « minorités »… Comment expliqueriez-vous ce concept à un public français ?

L’intersectionnalité est une méthodologie. L’invention du terme lui-même revient à Kimberlé Crensaw [féministe et professeure à UCLA et Columbia – ndlr], mais l’analyse du concept remonte à la publication de mon livre Femmes, race et classe [Éditions des femmes – ndlr]. L’idée était de comprendre l’interaction entre les différents modes de domination tout en refusant les hiérarchies entre eux. Il n’y aurait pas d’abord l’exploitation de classe, suivie par la domination de genre, puis par les inégalités raciales.

Au cours des quarante dernières années, et peut-être plus encore, le féminisme a tenté de développer des manières de penser et des modes d’engagement et de lutte, reflétant une vision plus égalitaire des relations entre ces catégories. Voici un exemple pour essayer de comprendre la tension entre l’universel et les minorités : le mouvement Black Lives Matter, qui a gagné en puissance au cours des dernières années aux États-Unis, a été critiqué comme ne prenant la défense que d’un seul groupe. Or, c’est le contraire qui se passe. Hillary Clinton a fait partie, au début en tout cas, de ceux qui disaient qu’on ne devrait pas dire Black Lives Matter mais All Lives Matter. Cela correspond, me semble-t-il, au sens du débat en France. L’appellation Black Lives Matter porte en elle une singularité diverse, qui conduit à produire un universalisme plus vibrant, un universalisme qui ne cherche pas à effacer les différences. Black Lives Matter fait explicitement référence aux personnes qui se situent tout en bas de l’échelle sociale. Implicitement, ce sont toutes les personnes subissant une forme d’exploitation qui sont concernées.

C’est une diversification de la notion d’universel ? Vous n’êtes pas opposée à l’idée d’universalité mais vous en proposez une définition qui en reconnaisse la diversité intrinsèque ?

C’est une reconnaissance du fait que l’universalité est une notion abstraite. Elle est donc perméable à une forme de racialisation, qui n’est pas prise en compte si l’on ne reconnaît pas la spécificité des termes recouverts par la notion d’universel.

Comment voyez-vous l’avenir de ces mouvements ? Comment faire pour qu’un mouvement comme Black Lives Matter ne soit pas enfermé dans une bulle sans incidence sur le reste de la société ?

Mais Black Lives Matter n’est pas seulement un mouvement de Noirs ! C’est un mouvement interracial. On y trouve des Blancs, des Latinos, des Asiatiques-Américains, des Palestiniens… Ses militants reconnaissent qu’attirer l’attention sur les vies des Noir-e-s est un appel à attirer l’attention sur toutes les vies. C’est tout le problème : dès qu’on utilise le terme « Noir », on suppose que ça rétrécit la discussion. Que la question posée est trop spécifique. Mais c’est en se concentrant sur les spécificités que l’on parvient à une vision plus riche de l’universel. Un universel qui ne se compromet pas dans le genre de tyrannie qui le rend abstrait.

Vous plaidez pour la reconnaissance des diversités plutôt que pour l’opposition des identités ?

Ce qui me pose problème, c’est une politique étroite de l’identité. Je ne suis pas en train de dire que les identités ne sont pas importantes. Elles le sont. Mais nos pratiques politiques ne sont pas tant centrées sur l’individu particulier, le sujet particulier, que sur la volonté de défier les forces responsables du racisme, de l’islamophobie et de l’exploitation de classe. J’ai toujours été convaincue que les identités politiques étaient plus importantes que les identités qui sont unilatéralement assignées par des idéologies telles que la croyance en la race.

Observez-vous en France, parmi les associations antiracistes, des filiations avec la manière dont vous concevez la politique ?

Je viens en France depuis très, très longtemps. Ce pays a été le premier, hors des États-Unis, que j’ai visité. Je me suis spécialisée en littérature française, j’ai étudié la littérature et la culture françaises. J’ai été séduite par cette culture. C’est aussi là que j’ai appris l’internationalisme. Lors de mon premier voyage à Paris, j’attendais beaucoup de la devise « Liberté, égalité, fraternité » ; mais c’était au moment le plus intense de la révolution algérienne. J’ai cru que je visitais un pays qui avait dépassé le racisme, mais j’y ai en fait découvert différentes sortes de racisme. Mes solidarités en France sont toujours allées vers ceux qui défient le capitalisme et le racisme. Personnellement, je peux affirmer que le mouvement pour ma libération n’aurait pas été aussi efficace sans la participation de la jeunesse française, des Français, du Parti communiste, des jeunes communistes.

Du mouvement anticolonial en général ?

Oui. Je suis très liée à ce pays précisément parce que je pense que je ne serais pas libre sans lui. Mais dans le même temps, je vois le racisme, l’islamophobie, les sentiments anti-immigration ; ma solidarité est du côté de ceux qui luttent. J’ai un problème avec la manière dont la notion de laïcité a été transformée en une arme contre les musulmans et la confusion entre le terrorisme et l’islam qui malheureusement me rappelle les méthodes de Donald Trump.

Quels enseignements pour la France tirez-vous de l’élection de Trump ?

Vous avez aussi des élections bientôt. La Révolution française est venue après la Révolution américaine. Les États-Unis se présentent comme la première démocratie. Nous sommes en train de connaître une contre-révolution. Les forces contre la démocratie s’exercent fortement. La campagne de Donald Trump s’est appuyée sur l’idée d’un retour de la suprématie blanche. Quand considérait-il que l’Amérique était « grande » ? Avant les avancées en matière de droits civiques, de genre, de droits des immigrants. Il a mis l’accent sur cette époque où les hommes blancs avaient le pouvoir. J’espère qu’en France, vous ne répéterez pas ce que nous avons fait aux États-Unis. Il faut s’engager, participer aux mouvements antiracistes qui sont au cœur de la lutte pour la justice partout dans le monde.

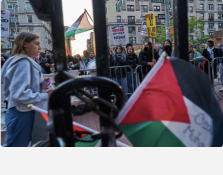

Vous étiez la marraine de la Marche de la dignité et contre le racisme d’octobre 2015 à Paris. Cette mobilisation a réuni des familles de victimes de violence policière, des militants contre la violence d’État, des femmes voilées, des afroféministes, des collectifs de personnes racisées… Ces groupes forment un mouvement antiraciste décolonial. Vous semblent-ils héritiers de vos luttes ?

Absolument. Je sais que la visibilité de ce mouvement est nouvelle. Mais je ne crois pas que le mouvement soit entièrement nouveau. Les luttes décoloniales sont très anciennes. La première fois que je suis venue à Paris, j’ai lu Frantz Fanon et les livres de Maryse Condé. Il y a un héritage de ces luttes contre le colonialisme et le racisme au sein de la culture française. Mais certainement que beaucoup de gens se rendent compte aujourd’hui, après les événements de Ferguson, pendant l’été 2014, et vu les réactions en Europe à l’arrivée des migrants, qu’il y a des phénomènes similaires de racisme policier et de violence raciste de la police en Allemagne, au Royaume-Uni, ailleurs en Europe, et aux États-Unis.

« Nous devons appeler à cesser la violence contre la planète »

En France, un débat apparaît au sein des militants pour le climat qui pratiquent la désobéissance civile entre ceux qui se définissent avant tout comme non violents, et d’autres qui réfutent cette étiquette, considérant qu’elle les éloigne des personnes racisées en butte aux violences policières. Qu’en pensez-vous ?

Ce sont toujours de fausses divisions. Le mouvement américain pour les droits civiques est présenté comme non violent. Et bien sûr, il a encouragé les militants à s’engager et à pratiquer la désobéissance civile. C’est la seule manière dont peuvent éclore les mouvements de masse. Mais mettre en avant la non-violence revient à sous-estimer le rôle que joue l’État dans la production de la violence. Et c’est peut-être cela qui crée le plus de divisions. Il est certain que des mouvements qui luttent contre la violence institutionnelle doivent se rapprocher de ceux qui se battent pour l’environnement. Parce que c’est un mouvement contre la violence infligée à l’environnement. À beaucoup d’égards, le mouvement pour le climat, le mouvement pour la préservation de la planète, constitue le point de départ d’une mobilisation pour la justice sociale.

Pourquoi ?

Ça ne ferait aucun sens de rêver d’un monde sans racisme, sans misogynie, sans homophobie, sans exploitation de classe dans le contexte d’une planète moribonde ! Si nous sommes sérieux dans les combats que nous menons, nous devons appeler à cesser la violence contre la planète, contre les animaux. Les mouvements pour la souveraineté alimentaire sont extrêmement importants. En ce moment au Dakota du Nord, la lutte des Sioux de Standing Rock contre la construction d’un oléoduc, le Dakota Access Pipeline, gagne le soutien de mouvements très divers. Ce mouvement prend sa source dans des communautés indiennes, des Native Americans, des Sioux. Mais ils ont lancé un appel, et de très nombreuses personnes y ont répondu : des militants syndicaux, antiracistes, féministes. Et c’est bien que ce soit ainsi. L’intersectionnalité a toujours signifié l’intersectionnalité de nos luttes.

En septembre 2014, un an avant la COP21, la Marche des peuples pour le climat, à New York, était conduite par des Noirs, des Indiens, des Latinos… représentant les premières communautés affectées par les dérèglements du climat. Vous sentez-vous proche de leurs luttes ?

Il est important de reconnaître que ce n’est pas nouveau. Cela a été préparé par des décennies de luttes. Dans les années 1980, quand le mouvement pour la justice environnementale a émergé, des gens de couleur ont interpellé le mouvement écologiste pour qu’il soit attentif au fait que ceux qui détruisent l’environnement en général s’en prennent d’abord aux personnes de couleur. Où se trouvent les décharges ? Où sont les terrains pollués ? Inévitablement, on découvre qu’ils sont situés dans les quartiers où vivent des personnes de couleur et dans les quartiers pauvres. Et donc, d’une certaine manière, l’idéologie nous empêche de voir ce qui devrait être complètement évident : si nous nous battons pour un meilleur environnement, il faut se soulever contre les injustices environnementales. Et donc, la marche contre les dérèglements du climat menée par les communautés de couleur est l’expression de cette voix.

Et pourtant, historiquement, le mouvement écologiste, même aux États-Unis, est blanc et tourné vers les classes moyennes…

Oui, mais il y a aussi le mouvement pour la justice environnementale. Cherchez « justice environnementale » sur Google et vous verrez qu’il s’est développé à côté du mouvement de défense de l’environnement. C’est une approche alternative de la question environnementale, articulée à la question du travail, et en direction des communautés de couleur. C’est précisément ce dont parlent les féministes : l’intersectionnalité des luttes. Le mouvement Black Lives Matter est un autre exemple des savoirs que les féminismes antiracistes, anticapitalistes ont produit. Il est intéressant de constater qu’enfin, après des décennies d’existence, le mouvement des Noirs est dirigé par des femmes et des personnes s’identifiant comme queers. Les questions de genre et de sexualité sont reconnues comme faisant partie intégrante des luttes contre le racisme. C’est très excitant.

Quel est votre regard sur la manière dont sont accueillis les réfugiés en Europe ?

L’enjeu de la défense des droits des réfugiés est mondial et nécessiterait la création d’un mouvement global. L’Europe échoue à comprendre sa responsabilité historique en la matière. Celle-ci est pourtant énorme, compte tenu des liens entre la crise des réfugiés et le capitalisme mondial, entre l’histoire de l’esclavage et les chemins empruntés par les réfugiés. On pourrait parler de revanche de l’Histoire tant les routes des uns et des autres coïncident, en sens inverse.