Milo Probst : Quelle est ton analyse politique des résultats des élections présidentielle et parlementaires de l’année passée ?

Sergio Grez : Sur le plan politique, c’est l’abstention qui a été le fait marquant des élections présidentielle et parlementaires de la fin 2013 (17 novembre et 15 décembre). Près de 59% des électeurs potentiels ne sont pas allés voter au deuxième tour et plus de 50% n’ont pas non plus voté au premier tour, alors que les propositions électorales étaient plus nombreuses. Cela reflète l’indifférence croissante de la majorité de la population face aux « offres » politiques existantes, en particulier celles formulées par les deux principaux conglomérats intégrant ce qu’on a appelé le « duopole politique ».

Ce duopole est composé, d’une part, de la droite traditionnelle, qui a été associée dans sa presque totalité à la dictature de Pinochet et, d’autre part, de la Concertation des Partis pour la démocratie qui se présente maintenant sous un nom rénové de « Nouvelle majorité ». Cette dernière comprend des alliés récents comme le Parti communiste et d’autres partis de moindre importance, mais continue à fonctionner sous le même type d’hégémonie qu’entre 1990 et 2010.

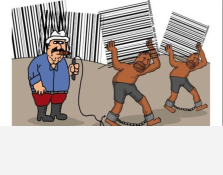

Les deux coalitions sont les administratrices du modèle économique néolibéral installé dans le sang et le feu par la dictature. De la même façon, elles sont les gestionnaires du régime politique imposé par la tyrannie, un régime de démocratie restreinte, placé sous tutelle et de basse intensité qui s’est mis en place avec la Constitution de 1980 et qui a été perfectionné suite aux accords passés entre ces coalitions, mais qui a laissé intacts le modèle et les contenus autoritaires de la Constitution qui nous gouverne jusqu’à ce jour.

Vu l’absence de propositions de changements substantiellement différentes entre les blocs politiques hégémoniques, une grande partie des citoyens a réagi depuis environ quinze ans et a exprimé son mécontentement à travers des taux d’abstention électoraux en croissance permanente. Il ne s’agit pas d’un phénomène fortuit, limité aux dernières élections : lors des élections municipales d’octobre 2012 déjà, lorsqu’on a mis en pratique pour la première fois le vote volontaire et l’inscription automatique, le résultat a été une catastrophe pour la caste politique qui nous gouverne puisque 60% de la population ne s’est pas rendue aux urnes.

Il faut souligner qu’avant cette date le vote était obligatoire et les personnes qui n’allaient pas voter étaient financièrement sanctionnées. L’inscription automatique à partir de l’âge de 18 ans dans les registres électoraux les a énormément amplifiés, puisque avant cette date une grande partie de la population se réfugiait dans la non-inscription. Les arguments invoqués à cette occasion par la caste politique se sont effondrés l’année suivante à la suite des dernières élections parlementaires et présidentielle. On prétendait en effet que l’abstention lors des élections municipales était principalement due au fait que les gens considéraient celles-ci comme étant de moindre importance. Toutefois, en 2013 on a vu que les taux d’abstention ont été presque aussi élevés que lors des municipales de 2012. Lors du deuxième tour de l’élection présidentielle, le taux d’abstention a été presque le même que lors des municipales, avoisinant les 60%.

Cela s’explique par le fait qu’une grande partie de la population ne perçoit pas – à juste titre – de différences substantielles entre les deux coalitions. En effet, aussi bien l’une que l’autre n’ont fait qu’administrer le modèle économique néolibéral. Dans le cas de la Concertation, qui s’est métamorphosée sous le nom fantaisiste de « Nouvelle majorité », il y a une circonstance aggravante du fait que sa gestion au cours des gouvernements précédents a constitué une trahison de son propre programme. En effet, durant vingt ans les gouvernements de la Concertation ont oublié les importantes promesses faites à la population, par exemple en ce qui concerne la démocratisation des institutions politiques. Etant donné que la Concertation a légitimé le modèle économique aussi bien que le régime politique légués par la dictature, une grande partie de la population ne perçoit pas de différence substantielle entre la politique de la Concertation et celle de la droite classique. C’est le fait le plus marquant des élections présidentielle et parlementaires de l’année dernière.

Il faut également reconnaître que, malgré le fait que l’actuelle présidente de la République ait été élue par seulement 25% des électeurs potentiels, les élections présidentielle et parlementaires ont signifié une énorme défaite politique pour la droite classique, qui s’est trouvée profondément discréditée et divisée après quatre ans au gouvernement. Cela reflète le fait que certains secteurs de la population conservent encore l’espoir que le gouvernement de la « Nouvelle majorité » peut amener un changement.

Voici donc les deux éléments fondamentaux des élections : d’un côté, le taux élevé d’abstention qui reflète le refus de l’ensemble du système politique et, de l’autre, la défaite de la droite la plus traditionnelle et le retour de Bachelet au gouvernement. Ce retour montre que certains secteurs de citoyens croient aux promesses d’un changement progressiste de la Concertation qui s’engage à faire cette fois les choses différemment de ce qu’elle a fait durant les vingt ans où ce bloc a été au pouvoir. Même s’il n’y a aucun doute que cela ne va pas se produire, c’est une donnée de la réalité dont il faut tenir compte pour impulser le développement des mouvements sociaux, des mouvements citoyens progressistes et des mouvements populaires.

Comment analyses-tu le programme de la « Nouvelle majorité », qui prétend inclure quelques revendications des mouvements sociaux telles que la réforme de l’éducation, la réforme constitutionnelle ou la réforme fiscale ?

Il s’agit d’un programme qui se caractérise par son ambiguïté et qui ne remet pas en cause les fondements du modèle économique. Il propose juste de réaliser quelques réformes de type cosmétique, enveloppées dans une rhétorique très vague qui permettra aux nouveaux gouvernants de faire ce qu’ils ont toujours fait, à savoir aménager des accords avec la droite traditionnelle pour maintenir les piliers du modèle. En voici quelques exemples pour illustrer le propos.

Au Chili il n’existe pas de réel régime de sécurité sociale. Celui-ci a été détruit par la dictature, qui l’a remplacé par un régime d’assurances privées – les Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) – qui sont basées non pas sur un système de répartition solidaire comme celui qui a existé jusqu’à la fin des années 1970 et en vigueur dans une grande partie du monde, mais sur un système de capitalisation individuelle des salarié·e·s. Le programme de la « Nouvelle majorité » propose simplement de créer une AFP d’Etat, autrement dit une AFP de plus qui sera en concurrence sur le marché des fonds de pension selon la même logique que les AFP privées. Ce qui ne représente aucun changement substantiel.

En ce qui concerne l’éducation on peut constater que même si Bachelet parle de manière opportuniste d’une éducation publique, gratuite et de qualité (en rentrant au Chili après son séjour de trois ans à New York, de septembre 2010 à mars 2013, en tant que secrétaire générale adjointe de l’ONU, chargée de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, elle a déclaré qu’elle n’était pas partisane d’une éducation supérieure gratuite pour tous), son programme est plein de non-dits et d’ambiguïtés qui ont été soulignés par les dirigeants du mouvement étudiant. Ces derniers, tout comme une grande partie des citoyens, craignent que la gratuité invoquée ne revienne en fait à transférer des ressources de l’Etat – c’est-à-dire des contribuables – à des firmes qui profitent de l’éducation au moyen d’un système de bourses ou de bons pour que les élèves choisissent les services éducatifs qui leur paraissent les meilleurs. Cela permet d’assurer et de renforcer le profit des firmes privées au lieu d’avancer – comme l’exige le mouvement étudiant – vers une éducation gratuite comprise comme un droit social pour tous, assuré principalement par les institutions de l’Etat.

On peut constater que le programme de gouvernement de la « Nouvelle majorité » est plein d’ambiguïtés : en apparence il accepte certaines revendications de la population, mais ses silences et ses carences en dévoilent son véritable contenu. Sans compter que dans divers domaines il n’y a même pas d’engagement à surmonter certains aspects du modèle qui sont pourtant hautement préjudiciables aux intérêts de la grande majorité populaire.

C’est ainsi que le programme ne dit pas un mot sur la question du remplacement de l’actuel système de santé – lequel est également largement privatisé – qui fonctionne sur la base du modèle des Institutions de Santé prévisionnelles [un système qui s’autodéfinit comme fonctionnant « selon les règles du libre marché et de la libre initiative dans le secteur de la santé »].

Il n’y a rien non plus sur le fait de revenir sur la privatisation de la mer. Au cours d’un processus qui a commencé sous la Concertation – en particulier sous le premier gouvernement de Bachelet [2006-2010] – et qui a culminé sous le gouvernement de droite de Sebastian Piñera [2010-2014], la mer a en effet été mise entre les mains de sept puissantes familles.

Le programme ne dit rien sur l’indispensable re-nationalisation du cuivre. Il faut souligner que la grande industrie minière du cuivre a été totalement nationalisée par Allende et est restée en mains de l’Etat durant la dictature de Pinochet, ce dernier n’ayant privatisé que 7% de ce secteur [la rente du cuivre servit de ressource à la dictature militaire]. Néanmoins, après le cycle de quatre gouvernements de la Concertation, environ 70% de la grande industrie minière du cuivre était déjà privatisée, en mains de capitaux transnationaux.

Le programme de la « Nouvelle majorité » ne propose pas non plus d’assurer que l’eau – un problème qui devient de plus en plus grave dans beaucoup de régions du Chili – devienne une ressource publique.

De même, il ne dit rien d’essentiel concernant le traitement des peuples originaires, à part quelques déclarations passe-partout de bonnes intentions qui ne contiennent aucune mesure claire et efficace pour remédier aux injustices flagrantes commises au cours des récentes années, telles que l’application de la loi antiterroriste dans les procès contre les communautés mapuches. Cette loi a été invoquée par les gouvernements de la Concertation, notamment par le premier gouvernement Bachelet, pour condamner les combattants mapuches à de longues peines de prison. Ce programme de gouvernement n’a pas déclaré que la « Nouvelle majorité » était disposée à rendre la terre au peuple mapuche ni à lui accorder une autonomie politique dans le cadre de l’Etat national.

Nous pourrions ajouter que la réforme fiscale annoncée (un des « projets phares » du gouvernement) n’est que très modeste, puisqu’elle se limite à envisager l’augmentation progressive de quelques points du taux d’imposition, mais sans que cela risque de nuire aux intérêts du grand patronat.

Pour toutes ces raisons, on peut dire que ce programme est un moyen de consolider le modèle socio-économique, en s’appuyant pour cela sur la capacité qu’a – ou prétend avoir – la « Nouvelle majorité » pour ce qui a trait au contrôle, à la cooptation et à l’encadrement des mouvements sociaux, en particulier les mouvements populaires.

Plusieurs membres de la « Nouvelle majorité » ont déclaré que la réforme constitutionnelle proposée par le programme de sa coalition ne se réalisera pas au moyen d’une Assemblée constituante mais dans le cadre institutionnel encore en vigueur de la Constitution de 1980. Quelle est la position des mouvements sociaux par rapport à cela ?

Il faudra examiner ce que va faire le gouvernement. Mais tout indique que la « Nouvelle majorité » et la présidente ont écarté la possibilité d’une Assemblée constituante, qui serait la seule manière démocratique d’élaborer une nouvelle Constitution qui permette de surmonter le cadre institutionnel laissé par la dictature. Ce qu’ils veulent faire est ce qui s’est toujours fait dans l’histoire constitutionnelle chilienne : on désigne d’autorité une commission chargée d’élaborer un projet de Constitution qui pourra ultérieurement être soumis à discussion et approuvé par le Parlement. Or, n’oublions pas que ce Parlement n’a pas été élu selon des méthodes pleinement démocratiques mais sur la base d’un système électoral binominal aberrant. En procédant de la sorte on dépouille le titulaire, soit le peuple ou l’ensemble des citoyens, de la souveraineté. Par ailleurs, le Parlement n’a pas été élu pour élaborer une Constitution. D’ailleurs aucun corps politique au Chili n’a été élu pour cette tâche. Le pouvoir constituant continue donc à résider dans la citoyenneté, qui doit l’exercer.

Le refus de l’Assemblée constituante par la caste politique du duopole montre bien que ce qu’on est en train de forger n’est pas une démocratisation effective et profonde mais se limite à l’introduction de quelques changements, ce qui permettra à ces deux coalitions politiques, dont le leitmotiv est l’administration du modèle, de maintenir leur hégémonie. Face à cela, de manière croissante, de vastes secteurs des citoyens prennent à leur compte le mot d’ordre de l’Assemblée constituante.

Il s’agit d’une revendication qui a connu un développement très important à partir de 2011, point de rupture par rapport à un type de paix en termes sociaux, qui régnait au Chili jusqu’alors, dans la mesure où ce fut l’année de l’éclosion de grands mouvements de protestation sociale. Ce ne fut pas seulement le mouvement étudiant – certainement le plus imposant – mais aussi les mouvements suivants à l’échelle régionale ou locale, par exemple à Magallanes, Aysén, Arica, Calama, Tocopilla, tous contre la centralisation excessive du pays. Il faut y ajouter les luttes des pêcheurs artisanaux contre la privatisation de la mer, les luttes pour les droits des minorités sexuelles et pour la défense de l’environnement, celles des travailleurs des grandes mines de cuivre – aussi bien celles du secteur privé que celles du secteur public – et certainement la lutte la plus importante pour ce qui a trait à sa signification : celle des portuaires [voir à ce propos l’article publié sur ce site en date du 11 avril 2014 : http://alencontre.org/ameriques/amelat/chili/limportance-de-la-greve-portuaire-au-chili.html], qui dura d’avril 2013 à janvier 2014. Cette grève suscita une forte inquiétude parmi les défenseurs du modèle socio-économique et parmi les grands entrepreneurs touchés par la paralysie des ports. Elle a manifesté la vertu de remettre sur la scène publique la solidarité de classe, une dimension qui fut un élément traditionnel du mouvement ouvrier chilien. Celle-ci avait été perdue suite au coup d’Etat de 1973, avec l’instauration de la dictature et du modèle économique néolibéral. Et cela dans la mesure où des contingents important des travailleurs des ports ont arrêté le travail non pas pour défendre leurs revendications spécifiques, mais par solidarité avec leurs camarades. Ces derniers ont développé dans l’ensemble du Chili un nouveau type d’organisation très intéressante : les Unions portuaires [des syndicats de travailleurs des ports]. Ces structures ont animé la grève nationale des travailleurs de ce secteur. Il est aussi important de mentionner les mobilisations du peuple mapuche, qui depuis la fin des années 1990, se sont renforcées autour de ses revendications essentielles, et cela en tant mouvement national au sein de l’Etat national du Chili.

Cette floraison de mouvements sociaux a produit un nouveau contexte politique qui doit être pris en considération. On peut dire que nous assistons à une autonomisation et responsabilisation populaire et citoyenne, même lorsque de vastes secteurs de la population, à l’heure actuelle, ne participent pas à ces mouvements.

De ton point de vue, quelle stratégie faudrait-il adopter face à la fragmentation des luttes sociales pour articuler ces différents mouvements, dans le but de créer un processus constituant ?

C’est là précisément une des tâches des mouvements sociaux dans la perspective d’une articulation-coordination du mouvement populaire. Parce que, pour le moment, nous avons des mouvements sociaux fragmentés, sans lien entre eux. La possibilité d’une articulation réside dans la prise de conscience que tous ces mouvements ont des ennemis en commun et voient en face d’eux deux pouvoirs contre lesquels diriger leur lutte : le premier, c’est le modèle économique qui a privatisé la mer ; le modèle économique qui a privatisé la santé, la protection sociale et l’éducation. C’est ce même modèle économique qui détruit l’environnement, qui a réalisé une véritable invasion des entreprises forestières, hydroélectriques, de pêche aux saumons, et de coupes de bois dans le territoire mapuche. C’est le modèle économique qui maintient les salaires très bas en relation avec le coût de la vie et qui permet des prêts à taux usuraires et les pratiques de spoliation des banques, des chaînes de supermarchés et des chaînes de pharmacies.

Le second ennemi de tous les mouvements sociaux, c’est le système politique hérité de la dictature et que nous pouvons décrire comme une démocratie limitée, sous tutelle et de faible intensité. C’est le système imposé par la Constitution de 1980, par les Lois organiques institutionnelles et par diverses dispositions juridiques et politiques qui constituent les institutions en vigueur, par exemple le Code du travail.

C’est dans la prise de conscience à propos de ces deux ennemis communs que réside la possibilité d’une union de tous les mouvements sociaux, dans la mesure où ceux-ci comprennent qu’ils sont opprimés par un même modèle économique et par un même système politique. Ce n’est que dans ce cadre qu’il est possible de penser l’articulation de ces mouvements.

Cette liaison n’existe pas encore, elle n’est encore qu’embryonnaire et partielle, quoiqu’il me paraisse que la tendance ces prochaines années va aller dans ce sens parce qu’il n’existe pas d’autre possibilité de lutte victorieuse. Dans certaines circonstances, cette articulation a eu lieu déjà. Particulièrement dans ceux de ces mouvements qui formulent des revendications locales ou régionales, capables de réunir l’ensemble des citoyens et citoyennes de certains endroits sur certains thèmes ou objectifs communs. C’est ce qui s’est passé, par exemple, à Magallanes, Aysén, Calama, Arica, Freirina et Tocopilla. Il existe aussi la possibilité que des mouvements sociaux ou sectoriels, sans se diluer dans un mouvement plus vaste et tout en conservant leurs particularités, puissent s’unir à d’autres mouvements sociaux, comme c’est déjà arrivé, par exemple, au sud de Bio-Bio, où les petits pêcheurs ont agi ensemble avec les Lafkenches (les Mapuches du littoral) – y compris dans des affrontements face aux forces de police –, du fait que tous sont touchés par la privatisation de la mer. Il commence à y avoir des passerelles jetées entre le mouvement étudiant et certains mouvements sociaux, comme c’est le cas du mouvement mapuche ou de certains secteurs de travailleurs. Par exemple, dans la région du Bio-Bio existent des liens stables entre les fédérations d’étudiants universitaires et les travailleurs portuaires. Il suffit de rappeler qu’en 2011, le seul secteur de travailleurs qui a fait grève (de deux heures et en se relayant) en solidarité avec le mouvement étudiant fut celui des travailleurs portuaires du Bio-Bio.

L’identification des principaux ennemis et des chaînes qui oppriment différents secteurs de la population produit une prise de conscience de la nécessité d’une coordination. A un niveau plus élevé, cela devrait s’exprimer au plan politique dans la perspective d’une Assemblée constituante. L’horizon politique commun des mouvements sociaux devrait être la revendication d’une Assemblée constituante, étant donné que c’est là que réside la possibilité d’élaborer démocratiquement une nouvelle Constitution et ainsi refonder politiquement le pays.

C’est ainsi que les mouvements sociaux pourront atteindre leurs objectifs ou, pour le moins, obtenir un cadre institutionnel dans lequel leurs luttes pourraient se développer dans des meilleures conditions. Parce que ce n’est pas la même chose une Constitution absolument restrictive, qui ne garantit pas les droits sociaux les plus élémentaires, qu’une Constitution qui les reconnaisse et les garantisse. Dans le deuxième cas, les mouvements peuvent compter sur un appui constitutionnel, avec la légitimité sociale et politique qui en découle alors que ce n’est pas le cas actuellement, où ils se heurtent frontalement aux fondements mêmes des institutions officielles.

Comment évalues-tu le risque que les réformes envisagées par le gouvernement réussissent à coopter et contrôler les mouvements sociaux ?

Il existe effectivement un danger que le gouvernement et les partis qui le soutiennent réussissent à dévier une partie de l’énergie sociale au moyen de réformes constitutionnelles qui ne signifient pas un changement profond. Néanmoins, avec le temps, les réformes révéleront leur caractère véritable car elles ne résoudront pas les problèmes fondamentaux. Si la future Constitution, retouchée dans quelques éléments secondaires, n’établit pas que les ressources stratégiques doivent être aux mains de l’ensemble de la société, si elle ne déclare pas que l’Etat du Chili est plurinational, pluriethnique et pluriculturel, si elle ne garantit pas que l’éducation, la santé publique et la protection sociale sont des droits sociaux qui doivent être garantis par l’Etat, et si les conséquences pratiques de cela ne sont pas tirées, les causes fondamentales des problèmes ne seront pas éliminées. Si la Constitution ne sort pas l’Etat du rôle purement subsidiaire qu’il a depuis quarante ans, alors cela signifierait que ce n’est qu’un maquillage juridique et politique du modèle néolibéral et que, par conséquent, les problèmes sociaux seront toujours là, avec les conséquences que cela entraîne en termes de mécontentement, d’opposition au régime, de mobilisations sociales, d’explosions de colère et de malaise social. (Traduction A l’Encontre ; entretien mené le 31 mars en espagnol)