tiré du Courrier international

https://www.courrierinternational.com/article/enquete-l-aide-internationale-survivra-t-elle-au-bouleversement-de-l-ordre-mondial_228829

Soixante ans avant que, aux États-Unis, Elon Musk ne décide de passer à la “broyeuse” l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et que, au Royaume-Uni, le Premier ministre [travailliste], Keir Starmer, n’annonce de profondes coupes dans le budget d’aide internationale déjà exsangue, les pays riches remettaient déjà en question l’efficacité – et tout bonnement l’intérêt – de l’aide internationale.

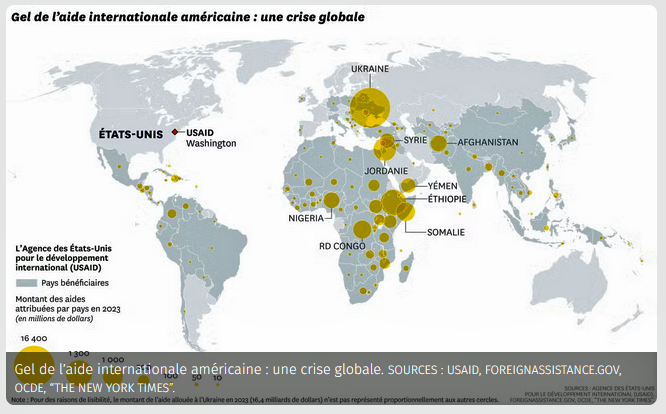

Lire aussi : Géopolitique. L’aide américaine gelée et menacée : une carte pour comprendre la crise

En 1961, selon un rapport de l’USAID, la Corée du Sud, qui constitue aujourd’hui une des économies les plus développées au monde, était un “trou à rats”, un “puits sans fond” engloutissant les aides internationales. Quelques années plus tard, en 1968, un grand rapport commandé par la Banque mondiale, dont le premier chapitre s’intitulait “L’aide en temps de crise”, arrivait à cette conclusion : le soutien entre donateurs et bénéficiaires va s’amenuisant. Plus récemment, en 2009, l’économiste zambienne Dambisa Moyo expliquait dans son livre Dead Aid [“Aide morte”, inédit en français] que l’Afrique était “accro aux aides” et que “l’idée selon laquelle ces aides permettent de lutter contre la pauvreté systémique est un mythe”.

De nos jours, les États-Unis de Donald Trump rechignent à donner ne serait-ce qu’un petit coup de pouce à d’autres pays. Et avant même que l’administration Trump ne décide de liquider l’USAID, le vice-président américain, J. D. Vance, déclarait à Fox News :

“Nous devons d’abord aimer notre famille, puis nos voisins, puis notre communauté, puis notre pays, et seulement après prendre en compte les intérêts du reste du monde.”

Puisant dans le langage des guerres culturelles, Musk attaque l’USAID sans faire dans la dentelle : c’est à ses yeux un “nœud de vipères de marxistes de la gauche radicale”, un nœud de vipères qui œuvre contre les intérêts américains.

Désengagement occidental

Du côté de l’Europe, qui compte parmi les autres donateurs avec une poignée de pays riches de l’OCDE, l’aide internationale est également sous pression. Comprimés par le ralentissement de la croissance, les budgets d’aide européens sont alloués à des priorités locales, telles que l’hébergement des demandeurs d’asile et l’aide humanitaire à l’Ukraine.

Avant même que Keir Starmer ne ratatine le budget britannique à 0,3 % du PIB, le précédent gouvernement conservateur avait renoncé, malgré ses engagements, à maintenir le budget de l’aide internationale à 0,7 % du PIB. En 2020, il avait même fermé le renommé ministère du Développement international pour regrouper ses activités au sein du ministère des Affaires étrangères.

Ce désengagement occidental soulève plusieurs questions, en premier lieu sur ses répercussions pour les populations les plus pauvres de la planète, mais aussi sur ses conséquences pour la santé et la sécurité mondiale, notamment en cas de pandémie.

Lire aussi : Royaume-Uni. Keir Starmer promet de porter le budget de la Défense à 2,5 % du PIB

“J’espère qu’il ne s’agit pas d’un tournant définitif”, commente Abhijit Banerjee, professeur au MIT et corécipiendaire du prix Nobel d’économie [avec son épouse, Esther Duflo, et l’Américain Michael Kremer] pour ses travaux sur la pauvreté. Même si toutes les aides ne sont pas efficaces, dit-il, “de multiples exemples montrent que de petites sommes d’argent permettent d’accomplir de grandes choses. Si les pays les plus riches du monde suppriment leurs aides, cela ne fera qu’exacerber la misère dans le monde.”

Réimaginer l’aide au XXIe siècle

Qui plus est, l’influence occidentale dans le “Sud global” pourrait prendre un rude coup dans l’aile, en particulier si la Chine, la Russie et d’autres pays cherchent à combler le vide laissé par l’Occident. D’une manière générale, la question se pose également de savoir quelle forme prendra cette aide, alors que les gouvernements revoient leurs priorités et risquent de vouloir avant tout défendre leurs intérêts commerciaux et géopolitiques.

SOURCES : USAID, FOREIGNASSISTANCE.GOV, OCDE, “THE NEW YORK TIMES”.

Comme le rappelle Stefan Dercon, ancien économiste en chef du ministère du Développement international britannique, au lendemain de la chute du mur de Berlin, l’aide a cessé d’être un instrument géopolitique. Aujourd’hui, il pense au contraire qu’elle le devient de plus en plus :

“On supprime de l’aide la notion de générosité.”

D’aucuns espèrent pourtant que le démantèlement de nos vieilles structures d’aide au développement pourrait être l’occasion de réimaginer l’aide internationale au XXIe siècle. “Trump est en train de mettre en pièces quelque chose d’essentiel pour certaines des populations les plus vulnérables du monde”, déplore Ylva Lindberg, vice-présidente exécutive de Norfund, le fonds norvégien d’investissement destiné aux pays en développement. “Cela dit, l’organisation et le financement de l’aide internationale doivent impérativement être repensés. Tout le chaos que sème Trump nous poussera peut-être à revoir notre conception de l’aide internationale.”

Lire aussi : L’aide au développement est une pure arnaque

Depuis toujours, l’aide internationale est un équilibre entre trois éléments : l’aide humanitaire, le développement à long terme et l’influence. C’est d’ailleurs ce qui la rend difficile à accepter d’un côté par les contribuables, de l’autre par les pays bénéficiaires, qui contestent souvent l’idée selon laquelle ces aides sont fondamentalement altruistes. Aux États-Unis, selon un récent sondage réalisé par l’institut Public First pour le Financial Times, les Américains sont 60 % à penser que l’aide américaine n’arrive jamais aux personnes à qui elle est destinée.

Des progrès à mettre au crédit de l’aide

L’actuel désengagement occidental inquiète évidemment ceux qui sont convaincus que l’aide internationale fait beaucoup plus de bien que de mal. Selon la Banque mondiale, la part de la population mondiale vivant dans un état d’extrême pauvreté – sous le seuil de 2,15 dollars par jour – est passée de 38 % en 1990 à 8,5 % en 2024. Approximativement au cours de la même période, le nombre d’enfants mourant avant leur cinquième anniversaire a chuté de 12,5 à 4,9 millions.

Ces progrès sont notamment dus à la croissance rapide de la Chine, de l’Inde et d’autres économies émergentes. Mais aussi à l’aide internationale, soulignent les experts, en particulier en Afrique, en Asie du Sud et dans les zones les plus pauvres de l’Amérique latine.

Lire aussi : Géopolitique. Cataclysme sanitaire, “guerre idéologique” : que signifie le gel de l’USAID en Afrique ?

D’après Bright Simons, directeur de recherche au groupe de réflexion Imani, à Accra, au Ghana, rares sont en effet les pays à être sortis de la pauvreté sans l’aide d’autres pays. La Chine, souligne-t-il, a elle-même bénéficié de milliards de dollars de prêts japonais à des conditions préférentielles, prêts qui lui ont permis de construire des infrastructures, de stimuler sa croissance et de sortir de la pauvreté.

Pour Jeffrey Sachs, directeur du Centre pour le développement durable à l’université Columbia, le problème de l’aide internationale n’est pas qu’il y en a trop, mais pas assez : les pays pauvres reçoivent “des aides au compte-gouttes, si minimes qu’elles ne peuvent pas véritablement faire décoller leur économie”. “Pourquoi choisir entre la lutte contre le paludisme et l’éducation des enfants ?” s’interroge-t-il. “Il serait très facile de financer ces deux causes à la fois si les autorités américaines, britanniques, européennes et autres le voulaient vraiment. Malheureusement, elles s’en contrefichent.”

Par la force des choses, l’aide internationale évolue en même temps que les réalités géopolitiques. Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis consacraient 3 % de leur PIB à l’aide internationale, soit plus de dix fois plus qu’aujourd’hui. Une grande partie de ces fonds a alors été injectée dans le plan Marshall [1948], qui a permis de reconstruire le Japon, ainsi que l’industrie et les infrastructures d’Europe.

44 milliards de dollars par an

Dans les années 1980 et 1990, les pays occidentaux se sont servi de l’aide internationale pour inciter les pays en développement, en particulier les pays d’Afrique qui s’étaient convertis au socialisme, à adopter des réformes pour ouvrir leurs marchés. Après l’effondrement du communisme, cette politique a été élargie à l’Europe de l’Est.

Au XXIe siècle, la guerre froide étant derrière nous, les grandes priorités sont devenues la lutte contre la pauvreté et la défense des droits des populations les plus pauvres de la planète. C’est ce que reflètent notamment les objectifs du millénaire pour le développement [2000] et les objectifs de développement durable [2015] des Nations unies.

Lire aussi : Géopolitique. Le Sud global veut sa place sur le grand échiquier mondial

La fermeture de l’USAID en février, du jour au lendemain, a des retentissements dans le monde entier. Avec un budget de 44 milliards de dollars par an, l’agence gérait plus de la moitié des quelque 70 milliards de dollars que les États-Unis consacrent au développement international, notamment sous la forme d’aide militaire.

En 2023, l’aide américaine représentait près de 30 % de l’aide internationale mondiale versée par 24 pays membres de l’OCDE, laquelle s’élève à quelque 223,3 milliards de dollars. À noter que l’aide de la Chine, apportée principalement sous la forme de prêts destinés à la construction de routes, de ports et d’aéroports dans le cadre de son programme des nouvelles routes de la soie, n’est pas prise en compte dans les chiffres de l’OCDE.

Dans les rues de Cap-Haïtien, en Haïti, le 10 juillet 2024. Photo Corentin Fohlen/Divergence

Une dépendance exacerbée à l’aide

Samedi 1er février, lorsque le site Internet de l’USAID a été désactivé, les travailleurs de l’aide internationale, qu’ils distribuent de la nourriture dans le Soudan ravagé par la guerre, assurent l’éducation des filles dans l’Afghanistan des talibans ou luttent contre les ravages de la drogue en Colombie, se sont préparés au pire. Et même quand le secrétaire d’État, Marco Rubio, a émis une dérogation pour les programmes qui fournissent une assistance vitale, bon nombre d’organisations sont restées fermées.

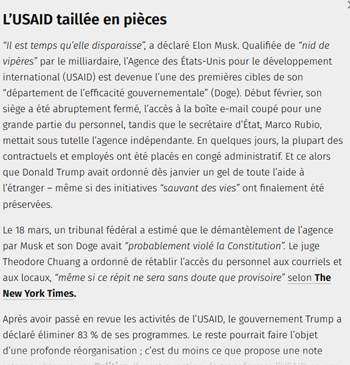

L’USAID taillée en pièces

“Il est temps qu’elle disparaisse”, a déclaré Elon Musk. Qualifiée de “nid de vipères” par le milliardaire, l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) est devenue l’une des premières cibles de son “département de l’efficacité gouvernementale” (Doge). Début février, son siège a été abruptement fermé, l’accès à la boîte e-mail coupé pour une grande partie du personnel, tandis que le secrétaire d’État, Marco Rubio, mettait sous tutelle l’agence indépendante. En quelques jours, la plupart des contractuels et employés ont été placés en congé administratif. Et ce alors que Donald Trump avait ordonné dès janvier un gel de toute l’aide à l’étranger – même si des initiatives “sauvant des vies” ont finalement été préservées.

Le 18 mars, un tribunal fédéral a estimé que le démantèlement de l’agence par Musk et son Doge avait “probablement violé la Constitution”. Le juge Theodore Chuang a ordonné de rétablir l’accès du personnel aux courriels et aux locaux, “même si ce répit ne sera sans doute que provisoire” selon The New York Times.

Après avoir passé en revue les activités de l’USAID, le gouvernement Trump a déclaré éliminer 83 % de ses programmes. Le reste pourrait faire l’objet d’une profonde réorganisation ; c’est du moins ce que propose une note interne obtenue par Politico. Il y est question de transformer l’USAID en une “agence pour l’assistance humanitaire internationale” sous la houlette du département d’État. Celui-ci gérerait directement tous les programmes “politiquement orientés”. De quoi servir davantage les intérêts géopolitiques de Washington. Courrier International

Les coupes budgétaires actuelles mettent en évidence à quel point certains pays dépendent des aides, notamment dans le domaine de la santé. Francisca Mutapi, spécialiste de santé mondiale à l’université d’Édimbourg, rapporte qu’en 2021 un tiers du budget de la santé de la moitié des pays africains dépendait de financements externes. Chris Coons, sénateur démocrate du Delaware et ancien président du sous-comité sur l’Afrique de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, explique que certains républicains sont choqués par l’ampleur des réductions budgétaires :

“Ils voulaient en finir avec le côté woke. Remanier un peu les choses, mais certainement pas laisser mourir de faim des enfants.”

Les réactions des pays bénéficiaires de ces aides se font pour l’heure plus discrètes. “Les gens pleurent, ils se plaignent que Trump ne nous donne plus d’argent”, commentait Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, lors d’un sommet régional sur la santé à Mombasa en janvier. “Mais au lieu de pleurer, nous devons nous demander : ‘Que pouvons-nous faire pour subvenir à nos besoins ?’” Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce, abonde en son sens : “En Afrique, nous devons changer de mentalité. L’aide internationale ? Nous devons y penser comme à quelque chose qui appartient au passé.”

Reste que les pays concernés ne pourront pas s’adapter en un claquement de doigts, réagit Ken Opalo, professeur associé à l’université de Georgetown, à Washington. “Jusqu’à présent, les gouvernements africains ne semblent pas avoir élaboré de plan sérieux en cas d’urgence. Ils sont purement et simplement dépendants des aides.”

Des coupes budgétaires qui vont alimenter les migrations

Pour évaluer les répercussions de la suppression des aides, il faut commencer par déterminer leur utilité réelle. Or, selon Bright Simons, du groupe de réflexion Imani, elles avaient de moins en moins d’effets. Alors qu’auparavant les pays riches cherchaient à stimuler la croissance des pays pauvres jusqu’à ce qu’elle atteigne un niveau qui leur permette de se transformer, ces derniers temps, estime-t-il, leurs objectifs ont été dilués. La bureaucratie qui se trouve derrière l’aide internationale – pensons aux 17 objectifs de développement durable des Nations unies, déclinés en 169 cibles – “s’affaisse sous son propre poids et se perd dans sa propre complexité”.

James Robinson, coauteur du livre Why Nations Fail [“Pourquoi les nations échouent”, inédit en français, 2012] et corécipiendaire du prix Nobel d’économie 2024, rejette ces critiques. “Je ne pense pas que l’aide internationale soit le problème, ni même la solution, dit-il. Si un puits est creusé dans une région rurale de Madagascar, c’est magnifique. Si un toit est installé sur une école de Sierra Leone, ce n’est pas un problème : c’est utile aux gens.” Les coupes actuelles, ajoute-t-il, ne feront qu’aggraver la pauvreté et l’insécurité, et alimenter les migrations. “Que risque-t-il de se passer si on coupe les vivres à des populations pauvres ? Elles seront encore plus désespérées et enclines à partir.”

Lire aussi : Géopolitique. Le gel de l’USAID, une occasion pour repenser le modèle de développement

L’Occident pourrait par ailleurs perdre de son influence, avertissent les experts. Lorsqu’il a créé l’USAID, en 1961, en pleine guerre froide, le président John F. Kennedy y voyait ouvertement un précieux outil diplomatique. “C’est une puissante source de pouvoir pour nous, avait-il déclaré au personnel recruté pour l’agence. Quand nous ne voulons pas envoyer de troupes américaines dans les nombreuses zones où la liberté se trouve menacée, c’est vous que nous envoyons.”

Même si ces aides ne suffisent pas toujours à conquérir les cœurs et les esprits, le fait est qu’elles y parviennent parfois. Le Pepfar, le plan d’aide d’urgence à la lutte contre le sida à l’étranger lancé par George W. Bush en 2003, a sauvé la vie de pas moins de 26 millions de personnes, ce qui lui a valu d’être couvert d’éloges.

L’image et la sécurité des États-Unis menacées

Pour le sénateur Chris Coons, supprimer de tels programmes et “ôter des milliards de dollars de la bouche de bébés du monde entier” est indubitablement immoral, mais c’est aussi une mesure qui, en fin de compte, nuit à l’image et à la sécurité des États-Unis.

Dans le domaine de la santé mondiale, explique-t-il, les programmes financés par les États-Unis aident les pays les plus pauvres du monde à gérer des épidémies de maladies infectieuses comme Ebola, Marburg ou la variole du singe [mpox], et évitent qu’elles ne se propagent dans le monde entier. Chris Coons ajoute que le travail d’ONG financées par les États-Unis contribue par ailleurs à dissuader les hommes jeunes avec peu de perspectives économiques de rejoindre des groupes terroristes ou des organisations de trafic d’êtres humains. En les supprimant, redoute-t-il, on risque de “créer un grand vide” qui laissera la voie libre “à la Chine, à la Russie, aux trafiquants et aux terroristes”.

Lire aussi : Géopolitique. Le Sud global veut sa place sur le grand échiquier mondial

Du reste, l’Occident ne peut tout simplement pas se couper des problèmes du monde, estime Ayoade Alakija, spécialiste nigériane de la santé mondiale. Qui cite un proverbe yoruba :

“Quand on lance une pierre sur un marché, il faut être prudent, car on risque de frapper un parent.”

Dorénavant, les aides ont de plus en plus de chances d’être soumises à des conditions, dans le cadre de négociations commerciales ou autres, prévoit Stefan Dercon, cet ancien membre du ministère du Développement international britannique qui enseigne à présent à l’école d’administration Blavatnik, à l’université d’Oxford. Le monde en a eu un avant-goût pendant la pandémie de Covid-19, lorsque la Chine, la Russie, les États-Unis et l’Europe ont cherché, souvent en vain, à se faire des amis dans les pays en développement avec ce que l’on a alors appelé la “diplomatie du vaccin”.

Des investissements à but lucratif

Cela fait longtemps que les réseaux sociaux sont inondés de thèses complotistes sur les supposés véritables motifs qui se cachent derrière les aides – depuis l’exploitation des ressources jusqu’à des missions d’espionnage – et que les rivaux de Washington reprennent allègrement ces thèses. “De nombreux éléments suggèrent que l’USAID a travaillé en étroite collaboration avec le département d’État américain et la CIA lors de diverses opérations secrètes visant à déstabiliser des gouvernements étrangers”, écrivait récemment le chroniqueur Chen Weihua dans le quotidien China Daily.

Mais Bright Simons trouve “naïf” d’imaginer que les pays pauvres pourront se tourner vers la Chine ou d’autres puissances pour combler le vide laissé par l’Occident. “Les puissances géopolitiques montantes, comme les Brics, ne voient pas l’intérêt de soutenir le système d’aide internationale classique, souligne-t-il. La Russie n’a que faire de renforcer la justice en Afrique ou de savoir si les écolières du Soudan disposent de protections hygiéniques.”

Lire aussi : Brésil. Des milliards pour une favela, ou l’aide au développement selon les Émirats

Ylva Lindberg, de Norfund, prédit un autre scénario : les subventions vont laisser place à des investissements à but lucratif dans des entreprises. Chaque année, Norfund investit déjà quelque 7,7 milliards de couronnes (soit 670 millions d’euros) dans des entreprises étrangères – depuis une ferme solaire en Inde jusqu’à une exploitation laitière au Malawi, en passant par une banque au Honduras. Comme ses homologues au Royaume-Uni, en France ou en Allemagne, ce fonds injecte des capitaux dans des entreprises qui peinent autrement à accéder à des financements. Si ces investissements représentent aujourd’hui moins de 2 % des aides des pays de l’OCDE, selon Ylva Lindberg, ce chiffre pourrait bien doubler, voire tripler.

“Une solution gagnant-gagnant”

Les États-Unis aussi semblent être en train de prendre cette direction. Lors de son premier mandat, Trump a créé l’US International Development Finance Corporation (DFC), dotée d’un budget de 60 milliards de dollars pour investir dans divers projets menés dans des pays avec des revenus intermédiaires à faibles. Même si le démarrage de la DFC a été lent, sous le mandat Biden, elle a financé un consortium de télécommunication en Éthiopie, une mine de graphite au Mozambique et un complexe plan de refinancement de la dette en Équateur.

Soulignons que la DFC a également approuvé un prêt de 553 millions de dollars au corridor de Lobito, une initiative majeure, menée par les Américains, pour construire une voie ferrée reliant les mines de Zambie et du Congo avec le port angolais de Lobito, sur la côte atlantique. Aux yeux des responsables américains, ce gigantesque chantier constitue un exemple de ce nouveau type d’assistance qui combine les intérêts stratégiques américains – en l’occurrence la lutte contre la mainmise chinoise sur des minéraux critiques – et le développement des pays bénéficiaires.

Lire aussi : Reportage. En Angola, un chemin de fer qui attise les convoitises : “Les Américains, on vous aime !”

“Plutôt que d’exporter des matières premières vers la Chine, qui peut profiter de sa place dans la chaîne d’approvisionnement mondiale pour faire chanter les autres pays, c’est une solution gagnant-gagnant pour les Africains et les Américains”, résume Peter Pham, un spécialiste de l’Afrique qui travaille actuellement à l’Atlantic Council, à Washington, et qui, selon certains, pourrait prochainement jouer un rôle de premier plan dans la nouvelle administration Trump.

En février, Trump a signé un décret présidentiel pour créer un fonds souverain, laissant spéculer que la DFC pourrait être intégrée à cette nouvelle organisation. “Au lieu d’être une institution de financement du développement, il s’agira sans doute davantage d’un instrument géopolitique”, présume Ylva Lindberg. Les investissements commerciaux, ajoute-t-elle, ne remplaceront jamais les projets purement humanitaires comme la gestion d’urgence des catastrophes naturelles ou des crises migratoires. Aussi les choses vont-elles se durcir dans le domaine de l’aide internationale. “Je ne dirais pas que l’altruisme est mort, conclut-elle. Mais en règle générale, les intérêts nationaux occuperont beaucoup plus de place.”

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d’avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d’avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Un message, un commentaire ?