Tiré du Monde ouvrier

Bien que cet évènement majeur de l’histoire du Québec reste encore méconnu de la population, ces œuvres ont permis de rappeler que les fronts communs intersyndicaux des années 1970 ont permis d’obtenir des gains significatifs, tout en mettant de l’avant une vision sociale porteuse d’aspirations égalitaires.

Le front commun de 1972 : un précédent historique

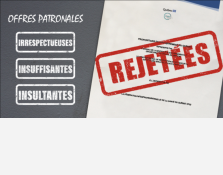

En vue des négociations collectives du secteur public de 1972, pour la première fois de leur histoire, les trois grandes centrales syndicales québécoises se sont unies pour faire face au gouvernement. Pour mettre fin à une grève générale illimitée lancée en avril, le gouvernement Bourassa a adopté la loi 19, forçant le retour au travail des 210 000 employé·e·s membres du Front commun. Mais au mois de mai, alors que tout semblait rentrer dans l’ordre, les chefs des trois centrales syndicales ont été emprisonnés pour avoir invité leurs membres à défier des injonctions. En colère, des centaines de milliers de travailleurs et de travailleuses ont déclenché des grèves spontanées. L’ampleur de la contestation a amené le gouvernement Bourassa à céder aux principales demandes du Front commun.

La vigueur du Front commun de 1972 a donné le ton pour toute la décennie et même au-delà. Pour les trois renouvellements de convention collective suivants (1975-1976, 1979 et 1982-1983), les centrales syndicales ont fait front commun. À divers degrés, chacun de ces épisodes a été un moment de mobilisation intense. Dans ses documents publics, le front commun actuel fait référence à ceux de l’époque, notamment avec un clin d’œil au « 100$ par semaine », une revendication phare de 1972. Comment les fronts communs de 1972 à 1983 peuventils inspirer l’action syndicale aujourd’hui ?

Usagers contre syndiqué·e·s ?

Tout récemment, un chroniqueur de droite connu reprenait une vieille ritournelle en laissant entendre que les syndicats font passer leurs intérêts avant ceux des usagers et des usagères. Il s’agit d’une stratégie rhétorique classique, reprise régulièrement lors des négociations collectives du secteur public

En 1972, Bourassa oppose « les corps organisés et les groupes de pression » (les syndicats) aux « secteurs isolés de la société ». En 1983, le ministre Gérald Godin, du gouvernement Lévesque, présente les syndiqué·e·s comme des privilégié·e·s dont les gains se font aux dépens des citoyen·ne·s les plus défavorisé·e·s.

Pourtant, dès 1972, les revendications de base du Front commun portent la vision d’une société plus juste. En plus de revendiquer 100$ par semaine pour tous, ce qui représente une hausse significative pour les travailleurs et travailleuses les plus pauvres, il prône la réduction des écarts entre les bas salarié·e·s et les haut·e·s salarié·e·s. Il propose aussi l’équité salariale entre les hommes et les femmes, un droit qui sera pleinement reconnu par une loi québécoise seulement en 1997.

Lors du Front commun de 1975-1976, les syndicats obtiennent des avancées sociales importantes, dont la réduction du nombre d’élèves par classe pour les enseignant·e·s et des congés de maternité de 15 semaines. Ils obtiennent aussi l’indexation complète des salaires, dans une période d’inf lation rapide. À l’époque, de nombreuses conventions collectives contiennent des clauses d’indexation automatique, dans le privé comme dans le public. On peut penser que, quand les syndiqué·e·s du Front commun obtiennent un gain, il est plus facile pour les travailleurs et les travailleuses du privé de revendiquer la même chose, entre autres lorsque les employeurs font face au défi de la rétention de la main-d’œuvre.

De 1972 à 1983, les centrales syndicales mettent de l’avant cette idée en présentant les fronts communs comme « la locomotive du secteur privé ». Selon cette perspective, les améliorations de salaires et de conditions de travail obtenues dans les conventions collectives du secteur public peuvent avoir un effet d’entraînement positif pour les autres travailleurs et travailleuses.

De manière plus générale, on sait en effet que la syndicalisation permet aux travailleurs et aux travailleuses syndiqué·e·s d’améliorer leurs salaires et qu’elle exerce aussi une pression à la hausse sur les salaires des non-syndiqué·e·s. La syndicalisation a aussi un effet positif sur les inégalités entre les hommes et les femmes : elle contribue à la réduction des écarts salariaux.

Faire face aux lois spéciales

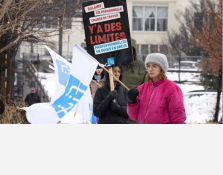

Si le front commun actuel décidait d’aller vers la grève, il serait sans doute avisé qu’il se prépare à l’éventualité d’une loi spéciale, puisque l’histoire nous apprend qu’il s’agit d’un instrument que les gouvernements n’hésitent pas à utiliser.

Il faut dire que dans les négociations collectives du secteur public, l’État a un rôle particulier : il agit à la fois comme employeur et comme législateur. Par le biais de lois spéciales, il peut mettre fin aux discussions et décider unilatéralement des conditions de travail et de la rémunération de ses employé·e·s.

C’est en 1966, pour mettre fin à une grève des enseignant·e·s, que le gouvernement adopte pour la première fois une loi spéciale dans le secteur public. Par la suite, des lois spéciales sont utilisées presque systématiquement pour suspendre le droit de grève des employé·e·s du secteur public, comme l’ont montré Martin Petitclerc et Martin Robert dans Grève et paix : Une histoire des lois spéciales au Québec. Au fond, on peut en quelque sorte dire qu’elles ne sont plus spéciales, puisqu’elles font partie des tactiques courantes du gouvernement. Petitclerc et Robert parlent « d’exceptionnalisme permanent » pour désigner le fait que les lois spéciales finissent par être normalisées, ce qui rend de plus en plus difficile la mobilisation syndicale.

Au fil du temps, les syndicats inventent des méthodes pour résister aux lois spéciales. Par exemple, dans les années 1980, face à une loi spéciale qui prévoit des pertes d’ancienneté pour les grévistes, les infirmières signent un engagement formel à respecter la liste d’ancienneté syndicale. Les syndicats prennent aussi en charge les coûts des amendes individuelles, notamment pour assurer l’équité entre les salarié·e·s qui sont sur les lignes de piquetage et leurs collègues qui ne sont pas exposé·e·s directement aux amendes parce qu’ils ou elles assurent le maintien des services essentiels.

L’histoire nous rappelle qu’en s’unissant, les syndicats peuvent obtenir des avancées importantes pour leurs membres et pour l’ensemble de la population. Le contexte actuel, marqué par l’inflation et par le manque de main-d’œuvre, semble favorable à une forte mobilisation.

Un message, un commentaire ?