- « Si Mussolini l’emporte, cela signifiera le renforcement du fascisme, la consolidation de l’impérialisme et le découragement des peuples coloniaux en Afrique et ailleurs. La victoire du Négus, en revanche, constituerait un coup terrible pour l’impérialisme dans son ensemble et donnerait un élan puissant aux forces rebelles des peuples opprimés. Il faut vraiment être complètement aveugle pour ne pas le voir ». Léon Trotsky, « Le conflit Italo-éthiopien », juillet 1935"

À l’heure où la gauche internationale se fracture sur la question du soutien militaire à apporter à la résistance ukrainienne afin qu’elle puisse, ou ne puisse pas, se défendre contre l’impérialisme Russe, nous proposons ici de faire un pas en arrière. Il s’agit de revenir sur une mobilisation internationale exceptionnelle contre une autre agression impérialiste : la campagne de solidarité avec l’Éthiopie entre 1934 et 1936 contre l’invasion italienne, plus connue en anglais sous le nom de « Hands off Ethiopia ».

Cette mobilisation reste étrangement peu documentée en français alors qu’il s’agit d’une des plus importantes mobilisation internationale de l’histoire ouvrière du XXe siècle [1]. Pendant plus d’une année, elle donne lieu à d’innombrables manifestations de solidarité à travers le monde mais également, ce qui est encore plus rare, à de très nombreuses actions pour bloquer les livraisons d’armes, voire même pour encourager un enrôlement militaire dans l’armée éthiopienne. Cette campagne est également exceptionnelle en ce qu’elle marque « un tournant dans l’organisation politique antiraciste et anticoloniale sur le continent africain et dans la diaspora » [2]. Des figures devenues incontournables du mouvement de lutte contre le colonialisme et le racisme, comme C. L. R. James, Tiémoko Garan Kouyaté, George Padmore, Amy Ashwood Garvey, se mobilisent et tissent des liens amenés à perdurer bien au-delà de la campagne. Enfin, une dernière particularité remarquable de cette mobilisation est qu’elle se construit à la base, comme « une sorte de globalisme par en bas » [3], c’est-à-dire en dehors – voire contre - les principaux partis politiques et les organisations syndicales internationales. C’est ainsi une mobilisation en réaction à l’hypocrisie et à la passivité des États et des organisations internationales, comme la Société des Nations mais également des organisations ouvrières qu’elles soient sociales-démocrates, comme la Seconde internationale ou la Fédération syndicale internationale (FSI) ou communistes, comme le Komintern et le Profintern. Bref, pour Joseph Fronczak, auteur d’une précieuse étude sur le sujet et sur laquelle nous nous appuyons ici, cette campagne est « l’un des tournants les plus critiques dans la formation d’une gauche mondiale au XXe siècle, avec des effets sur l’histoire internationale qui se sont poursuivis jusqu’à la Seconde Guerre mondiale et ont duré jusqu’à l’ère de la décolonisation de l’après-guerre » [4].

Et aujourd’hui encore, ce retour historique permet de mettre en perspective certains des débats qui divisent la gauche sur la solidarité à apporter à l’Ukraine : comment articuler soutien à la lutte de libération nationale et la lutte des classes ? Comment articuler lutte contre le fascisme et lutte contre le colonialisme et l’impérialisme [5] ? Comment construire une solidarité internationale avec un peuple envahi sans soutenir les impérialismes concurrents ?

Brève mise en contexte historique

Depuis le début des années 1930, l’Italie fasciste de Mussolini planifie politiquement et militairement d’envahir l’Éthiopie [6]. En décembre 1934, des affrontements à la frontière somalienne (« l’incident de Welwel ») lui fournissent un prétexte. Des négociations de mauvaise foi pendant toute la première partie de l’année 1935, lui donne le temps d’amasser des armes et d’envoyer en Érythrée, une colonie italienne, la plus grande armée coloniale jamais envoyée en Afrique, soit environ 500 000 hommes, en comptant des ouvriers, des responsables des communications, des médecins etc. Finalement, le 2 octobre 1935, elle envahit l’Éthiopie du dictateur Haïlé Sélassié 1er, dit le Négus. Addis-Abeba tombe le 5 mai 1936, date qui marque officiellement la fin de la guerre mais pas celle de la résistance éthiopienne qui ne cessera de harceler les forces italiennes jusqu’à prise de pouvoir par les britanniques en 1941. Les estimations varient beaucoup mais selon certains au moins 760 000 éthiopien·nes perdront la vie (dans un pays d’environ six millions d’habitant·es) - dont nombre empoisonné·es par du gaz moutarde, de faim, de maladie [7].

La guerre consacre l’impuissance de la Société des Nations à s’opposer aux ambitions impérialistes de l’Italie. Elle révèle également l’absence de volonté politique des principales puissances occidentales comme de l’URSS stalinienne à s’y opposer.

De fait, dans un premier temps, les États européens, la France et le Royaume-Uni en tête, espèrent éviter de pousser Mussolini « dans les bras de Hitler ». Ils ne feront donc rien dans les premier mois de l’année 1935 pour contrarier ses ambitions en Éthiopie. Au contraire, la France signe en janvier une entente de non-intervention avec l’Italie et le Royaume-Uni décrète un embargo sur les armes à destination de l’Éthiopie. Après le début de l’invasion, la France et, surtout le Royaume Uni, insistent et réussissent à imposer des sanctions via la SdN. Ils développent alors, selon Florence Oppen, « la propagande bourgeoise comme quoi ce conflit était une lutte des « démocraties » (Angleterre, France, USA) contre le « fascisme » (Italie) » [8] et ils présentent les sanctions économiques comme une alternative crédible au soutien armé à la résistance éthiopienne [9]. Ces sanctions ne ciblent pourtant pas l’essentiel à savoir le charbon, le pétrole et l’acier, qui restent alors de précieuses sources de revenus pour les britanniques et les français, et sans lesquelles Mussolini n’aurait pas pu mener à bien son projet colonial [10].

Les États-Unis de Roosevelt s’engagent quant à eux dans une politique dite de non-intervention, voire isolationniste. Le Département d’État étatsunien contraint même la Standard-Vacuum Oil co. à renoncer à un « contrat pétrolier » conclut pendant la guerre avec l’Empereur éthiopien dans une tentative désespérée de ce dernier d’impliquer les États-Unis dans le conflit [11]. Ce « deal », qui avait toute les apparences d’un racket, prévoyait la « location » de la moitié du territoire éthiopien à la compagnie pétrolière [12].

Enfin, pour les Soviétiques, derrière un discours de lutte contre « les fascismes » Italien et Éthiopien, il s’agit de ne pas se brouiller avec les Italiens dans l’espoir de contrer l’expansionnisme de l’Allemagne Nazie [13]. Par ailleurs, à la même époque, l’Union soviétique entretient d’importants échanges commerciaux avec l’Italie et continue de lui vendre, plus ou moins discrètement, des matières premières dont du pétrole. Bref, en mettant sur le même plan le fascisme italien et éthiopien, l’Union soviétique renonce à lutter contre le colonialisme et l’impérialisme italien et instrumentalise la lutte contre le fascisme à ses propres fins.

La lutte contre le fascisme et la marginalisation des luttes anti-impérialistes et anti-racistes

En effet, depuis les années 1924-1925 Staline et Boukharine considèrent que l’URSS est assiégée par les États bourgeois. Contre les thèses de Marx, Engels, Lénine et Trotsky notamment, ils défendent alors l’idée qu’il est possible de réaliser le « socialisme dans un seul pays ». Dans cette perspective, la priorité de la politique étrangère soviétique n’est plus d’encourager la révolution internationale mais de défendre la « patrie du prolétariat » contre les partis fascistes mais également contre la social-démocratie identifiée comme complice si ce n’est comme une variante du fascisme. Cette analyse sera théorisée lors sixième congrès de 1928 du Komintern, sous le nom de la stratégie dite « classe contre classe ». Concrètement, les partis communistes du monde entier doivent alors refuser toute alliance électorale, tout « front unique » avec la social-démocratie, désormais formellement qualifiée de sociale-fasciste ; y compris dans le cas de luttes contre le fascisme ou de décolonisation [14].

Finalement, après la prise de pouvoir par les nazis en 1933, Staline change progressivement de cap. L’Allemagne, et dans une moindre mesure l’Italie fasciste et le Japon impérial, sont désormais perçus comme les principales menaces militaires qui pèsent sur l’URSS. Le rapprochement entre l’Union soviétique et les démocraties occidentales (Royaume-Uni et France en particulier) est donc considéré comme le meilleur moyen de lutter contre les nazis.

Dans ce contexte, la critique des démocraties occidentales, et donc la critique de leur politique coloniale et impérialiste, est secondarisée, « mise en sourdine » [15]. La consigne est donnée aux partis communistes à travers le monde, via le Komintern, de centrer la lutte contre le fascisme et d’encourager les « fronts populaires » avec les sociaux-démocrates [16]. À partir de ce moment, souligne Tom Buchanan, seule une minorité de militant·es s’engage dans une lutte qui articule tout à la fois la lutte contre le fascisme et la lutte contre l’impérialisme. En fait, la majorité du mouvement ouvrier « se concentre sur la menace militaire et politique immédiate posée par l’Allemagne, l’Italie et le Japon plutôt que sur les iniquités de l’empire » [17].

À l’inverse, au même moment, les militants anticolonialistes, antiracistes et anti-impérialistes s’éloignent des instances staliniennes, du Komintern et du Profintern. Georges Padmore par exemple, qui avait activement participé à la Ligue contre l’impérialisme et l’oppression coloniale et au Comité international des travailleurs noirs, deux organisations étroitement liées au parti communiste soviétique, quitte le Komintern en 1933. Pour l’organisation communiste G. Padmore accorde une place trop importante à la lutte contre le racisme et le colonialisme au détriment de la lutte des classes. À l’inverse G. Padmore accuse « le Komintern de modérer son anticolonialisme, afin de permettre à l’Union soviétique de rechercher des alliances anti-allemandes avec la Grande-Bretagne et la France » [18]. Dans le même sens, en 1933 également, Tiémoko Garan Kouyaté, l’un des fondateurs de la Ligue de Défense de la Race Nègre (LDRN) en France est exclu du parti communiste français, officiellement pour des questions de malversation mais officieusement pour avoir refusé de se plier à la stratégie du « classe contre classe » et pour avoir priorisé les luttes anticoloniales [19].

Un antifascisme impérialiste

En ce qui concerne le conflit Italo-éthiopien, cette ligne politique signifie, pour les partis communistes, d’occulter le caractère colonial et impérialiste de la conquête italienne et, à l’inverse, de mettre en exergue du caractère fasciste des régimes italiens mais également éthiopiens. Une politique qui permet alors, au nom de la lutte contre "les fascismes", de légitimer l’absence de soutien matériel à l’Éthiopie. À un point tel que de la fin de l’année 1934 jusqu’au mois d’août 1935, l’URSS comme le Komintern restent largement inactifs et développent un discours incohérent pour se justifier.

D’un côté ils affichent un timide soutien verbal à l’intégrité territoriale de l’Éthiopie et au « peuple éthiopien », par opposition à « l’Éthiopie fasciste ». Mais d’un autre côté, ils refusent d’accorder un quelconque soutien militaire au régime du Négus, qualifié de bourgeois et d’impérialiste au même titre que l’Italie. Les partis communistes et de nombreux partis de gauche européens suivent alors cette ligne et refusent de s’engager dans des campagnes de solidarité avec le Gouvernement éthiopien. À titre d’exemple, l’exécutif de l’International Labour Party anglais estime que « la différence entre les deux dictateurs rivaux et les intérêts qui les sous-tendent ne valent pas la perte d’une seule vie britannique », adoptant ainsi une posture de neutralité, pacifiste, contrairement à la position défendue par de nombreux membres du parti [20]. Les régimes italien et éthiopien sont donc renvoyés dos à dos, que ce soit au nom de la priorité donnée à la lutte contre le fascisme et à la défense de l’URSS ou du pacifisme.

Bref, le Komintern et les partis communistes notamment, occultent délibérément la dimension coloniale, raciste et impérialiste de la conquête de l’Éthiopie par l’Italie ce qui fait dire à Tom Buchanan que par bien des aspects l’anti-fascisme de l’époque est en fait impérialiste :

- « to a surprising degree the anti-fascism of the later 1930s rested on imperial assumptions » [21].

L’absence de solidarité des partis communistes et la division du mouvement

Concrètement cette posture légitime l’absence de tout soutien à l’Éthiopie. L’URSS comme la plupart des partis communistes et des démocraties occidentales, n’apportent aucune aide, aucun soutien militaire au gouvernement éthiopien [22]. George Padmore, par exemple, dénoncera violemment la passivité et l’absence de soutien de l’URSS et des organisations communistes rappelant que « not one rouble was sent to Abyssinia, not one bandage, not one ton of wheat » [23]. Et il faut attendre la fin du mois d’août 1935, soit quelques semaines avant le déclenchement de la guerre et alors que la campagne « Hands off Ethiopia » est déjà à son sommet à travers le monde, pour que le Komintern prenne officiellement position. Il dénonce alors, toujours très timidement, l’Italie fasciste et accepte implicitement l’idée d’un front commun avec les organisations sociales-démocrates [24].

Concrètement toujours, cette politique centrée sur la dénonciation des fascismes italien et éthiopien, signifie que la campagne Hands off Ethiopia va se construire malgré ou contre les partis communistes. De fait, au nom de la priorité accordée à la lutte contre le « social-fascisme », ils s’opposent à la construction de liens de solidarité avec les organisations qui se mobilisent alors en défense de l’Éthiopie. À titre d’exemple, en France, le Parti communiste français et le Komintern s’opposent à des actions communes entre l’Union des travailleurs noirs - qui est alors plus ou moins contrôlée par le parti communiste - et la Ligue de défense de la race noire (LDRN), une organisation indépendantiste qui se mobilise alors activement contre la guerre [25].

Mais si le mouvement se construit malgré tout c’est que pour de nombreux militant·es soutenir l’Éthiopie, c’est défendre un projet politique d’émancipation plus large que l’antifascisme et la lutte des classes : c’est également celui de la lutte pour l’indépendance, contre le colonialisme, contre le racisme, contre l’impérialisme et pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Le mouvement de solidarité se construit alors contre la réthorique soviétique, des partis communistes et leurs pratiques. C.L.R. James, militant trotskyste en Angleterre au sein de l’Independent Labour Party anglais (ILP), considère ainsi que la priorité accordée par les staliniens à la lutte antifasciste revient à donner la priorité aux intérêts des européens sur les intérêts des non-européens colonisés [26]. C’est notamment pour cette raison qu’il fonde en 1935, avec Amy Ashwood Garvey, l’International African Friends of Ethiopia (IAFE) et organise de nombreuses manifestations, en défense de la souveraineté éthiopienne [27].

Dans le même sens, la féministe britannique Sylvia Pankhurst déclare que l’antifascisme ignore les souffrances des victimes non blanches du fascisme. Pour elle, l’accent mis sur l’antifascisme contribue à masquer le caractère colonial et raciste de la conquête éthiopienne [28].

Enfin, tout une étude reste à faire sur le sujet, mais on relèvera que lorsque les partis communistes s’engagent finalement dans la campagne Hands Off Ethiopia, à l’automne 1935, ils continuent de s’attaquer aux groupes qui se sont constitués aux États-Unis autour de la question raciale et de la solidarité des afro-américains avec les Éthiopiens et qui dénoncent l’attitude hypocrite de l’URSS. À titre d’exemple on peut lire dans The Communist International l’organe officiel de propagande de la IIIe Internationale (Komintern) à l’automne 1935 :

- "Les réactionnaires bourgeois nègres ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour brouiller les pistes, d’abord en en faisant une question de race, Nègres contre Italiens, en fermant les magasins italiens avec des escadrons volants, etc. (A New York et dans le New Jersey, il y a eu de petites émeutes entre Italiens et Nègres.Et, deuxièmement, en calomniant l’U.R.S.S. affirmant qu’elle soutien l’Italie (traduction deepl). [29]

Cette analyse est également développée par les dirigeants communistes aux États-Unis. "Not a Race War" écrit ainsi James W. Ford, un des représentants du Parti communiste étatsunien, lui-même noir :

- Il y a cependant certaines sections du peuple noir qui considèrent les événements d’Ethiopie comme une guerre de tous les hommes noirs contre tous les hommes blancs, en d’autres termes une « guerre raciale ». C’est inexact ! La guerre d’Ethiopie est une guerre défensive nationale contre une attaque impérialiste de pillage et devrait et doit recevoir le soutien de toutes les forces antifascistes et anti-impérialistes. C’est sur cette base que peut se construire le front uni de tous les alliés du peuple éthiopien" (traduction deepl) . [30].

L’action de l’Internationale des gens de la mer et du Comité syndical international des travailleurs noirs

Si le Komintern et la plupart des partis communistes restent largement inactifs jusqu’à l’automne 1935, des travaux révèlent toutefois l’action de deux organisations communistes internationales, pourtant étroitement dépendantes du Komintern et qui ont malgré tout tenté de mobiliser leurs membres : l’Internationale des gens de la mer (ISH) et le Comité syndical international des Travailleurs noirs (ou International Trade Union Committee of Negro Workers - ITUCNW).

Au cours de l’année 1935, l’ISH - un syndicat international communiste de dockers - lance des appels au boycott des livraisons d’armes à l’Italie, à au moins deux reprises. La première campagne est lancée en mars 1935. Selon H. Weiss, elle échoue car l’ISH est alors largement dysfonctionnelle depuis la prise du pouvoir par les nazis et le déménagement en urgence de son siège à Amsterdam. Mais cet échec est également dû à la stratégie déployée. De fait, conformément à la stratégie définie par les instances soviétiques, l’ISH invite les dockers et les marins à défendre le « peuple abyssin » mais pas « l’Abyssinie », c’est-à-dire l’empereur et le système politique. Une telle position n’est clairement pas « inclusive », note H. Weiss, en ce sens qu’elle mine la construction de solidarité avec le gouvernement éthiopien d’une part et d’autre part avec ceux et celles attachés à la décolonisation et au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Bref, le mot d’ordre ne convint pas grand monde.

En octobre 1935, après le VIIe congrès mondial du Komintern d’août 1935, le secrétariat de l’ISH lance un second appel au boycott international des navires italiens. Mais là encore l’appel est un échec. L’ISH refuse toujours d’appeler à la solidarité avec le Gouvernement éthiopien et l’International Transport Workers Federation (ITF) – le principal syndicat des gens de mer associé à la Seconde internationale quant à lui – refuse de s’associer avec des syndicats communistes [31].

Le Comité syndical international des travailleurs noir tente également très tôt de mobiliser et joue un rôle important grâce, notamment, à son journal The Negro Worker et à l’investissement de son dirigeant Otto Huiswoud. Celui-ci, qui a remplacé George Padmore à la tête de l’organisation, milite activement pour faire de la Ligue l’avant-garde de la campagne. C.L.R James, pourtant anti-stalinien et qui s’implique activement dans la campagne au Royaume Uni, soulignera le rôle joué par le mensuel The Negro Worker qui circule de port en port et diffuse les appels au boycott un peu partout dans le monde [32].

Mais l’action des communistes, d’Huiswoud et de la Ligue, comme celle de l’ISH restent limitées et ils peinent à mobiliser a contrecourant du Komintern.

L’hypocrisie soviétique mise à nue

De fait, c’est surtout la politique et l’hypocrisie éhontée de l’URSS qui mine les efforts déployés par les membres de l’Internationale des gens de la mer ou du Comité syndical international des travailleurs noirs en les plaçant clairement « en porte-à-faux » [33]. En effet en septembre 1935, le New York Times publie en première page un article révélant le soutien matériel apporté par l’URSS à l’Italie. Le journal expose alors la complicité du régime stalinien qui tout en condamnant formellement la campagne de Mussolini, poursuit des échanges très lucratifs avec l’Italie et soutient activement la colonisation éthiopienne [34].

Un mois plus tard, un article de George Padmore publié dans The Crisis, le journal fondé par W.E.B. du Bois et organe officiel de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) étatsunienne, donne le « coup de grâce » à l’action de Huiswoud et du Comité, en rapportant à son tour les échanges commerciaux de l’URSS avec l’Italie fasciste. Selon H. Weiss,

- « La nouvelle fit le tour de l’Atlantique africain, ce qui eut pour conséquence que de nombreux militants noirs, sinon la plupart, rompirent avec les partis et les organisations communistes » [35].

Une tentative d’articulation entre soutien aux guerres de libération nationale et lutte contre les impérialistes

La rhétorique contradictoire de l’URSS et du Komintern qui tout en affirmant timidement leur soutien au « peuple éthiopien », refusent de s’engager concrètement et ne cessent de renvoyer dos à dos les régimes fascistes italien et éthiopien, n’échappent pas à Léon Trotsky. Celui-ci, dans un texte de juillet 1935, revient sur ce conflit « de la plus haute importance » et se dissocie alors clairement de cette position stalinienne. Il insiste alors pour soutenir l’Éthiopie au nom de la lutte contre l’anti-impérialisme :

- « Bien entendu, nous sommes pour la défaite de l’Italie et pour la victoire de l’Éthiopie, et nous devons donc faire tout notre possible pour empêcher, par tous les moyens en notre pouvoir, que d’autres puissances impérialistes soutiennent l’impérialisme italien et en même temps faciliter du mieux que nous pouvons la livraison d’armes, etc. à l’Éthiopie.

Néanmoins nous devons faire valoir que cette lutte n’est pas dirigée contre le fascisme mais contre l’impérialisme. Quand c’est de guerre qu’il s’agit, il n’est pas question pour nous de savoir qui est « le meilleur » du Négus ou de Mussolini, mais d’un rapport de forces et du combat d’une nation sous-développée pour se défendre contre l’impérialisme » [36].

Plus tard, en avril 1936, Trotsky dénonce de nouveau les partis de gauche socialistes ou staliniens qui prônent le pacifisme, qui refusent de prendre parti en faveur de l’Éthiopie, au motif qu’il s’agit de deux dictateurs fascistes en conflit. Comme si l’Éthiopie sous-développée et l’Italie puissance coloniale pouvaient être mises sur un pied d’égalité ; comme si des dictateurs n’avaient jamais pu jouer un rôle progressiste dans l’histoire (il cite notamment Cromwell et Robespierre) ; comme si la victoire de Mussolini ou du Negus aurait les mêmes conséquences pour la classe ouvrière.

- « Si Mussolini l’importe, cela signifiera le renforcement du fascisme, la consolidation de l’impérialisme et le découragement des peuples coloniaux en Afrique et ailleurs. La victoire du Négus, en revanche, constituerait un coup terrible pour l’impérialisme dans son ensemble et donnerait un élan puissant aux forces rebelles des peuples opprimés. Il faut vraiment être complètement aveugle pour ne pas le voir » [37].

Trotsky qualifie alors ceux qui se contentent de parler de « querelles entre dictateurs », comme « un modèle exemplaire de l’impuissance spirituelle et morale du pacifisme » [38].

Dans le même temps cependant, il insiste sur l’importance et la nécessité pour la classe ouvrière de dénoncer l’hypocrisie et les pratiques de tous les impérialistes, y compris des soutiens affichés à l’Éthiopie. Il invite alors à soutenir un agenda d’actions distinct de celui des États de la SdN, à développer des « sanctions ouvrières » :

- « La vérité́, c’est que si les ouvriers commencent à appliquer contre l’Italie leurs propres sanctions, leurs actions vont inévitablement atteindre leurs propres capitalistes et la S.D.N. sera alors contrainte d’abandonner toute sanction. Elle ne propose aujourd’hui de sanctions que parce que les voix des ouvriers ne s’élèvent dans aucun pays. L’action ouvrière ne peut commencer qu’en opposition absolue à la bourgeoisie nationale et à ses combinaisons internationales. Soutien de la S.D.N. et soutien des actions ouvrières sont comme l’eau et le feu : on ne les marie pas". [39].

Cette position sera notamment activement défendue aux États-Unis par les des militants trotskystes du Socialist Appeal, qui défendent alors la nécessité d’articuler un soutien actif à l’Éthiopie et une critique radicale de tous les impérialismes.

- « Nous devons œuvrer pour un boycott de l’Italie, un boycott si efficace qu’il vaincra l’Italie. Mais nous devons également lutter contre toute implication dans une guerre au nom de « notre » gouvernement impérialiste (…) nous rejetons l’idée de boycotter à la fois l’Italie et l’Éthiopie » [40].

Une mobilisation ouvrière à l’échelle planétaire

Certes, la mobilisation ne part pas uniquement de la base. Il y a bien eu des appels internationaux à la solidarité avec l’Éthiopie provenant d’organisations ou de partis de gauche. Outre le soutien de certains organisations trotskystes, on a vu que les appels au boycott lancé par l’ISH ont eu une diffusion mondiale, notamment grâce à journal The Negro Worker. Mais ces appels, estime H. Weiss, sont le plus souvent des réactions à des actions déjà menées localement, par des syndicats, par les comités anti-guerres locaux ou des équipages, indépendants du Komintern.

Ainsi, à la différence de la campagne internationale « Hands off China » lancée contre le Japon suite à l’invasion de la Mandchourie en 1932 et qui avait été dirigée et menée par les organisations politiques et syndicales communistes, le Komintern et le Profintern en particulier, la campagne « Hands off Ethiopia » est surtout le fait d’organisations nationales, de terrain, syndicales, antiracistes, religieuses etc [41].

C’est donc un mouvement qui part de la base mais qui ne vient pas de nulle part. Il s’inscrit notamment dans la continuité d’autres grandes mobilisations internationales, comme celles pour les « Scottsboro boys », pour Angelo Herndon ou Sacco et Vanzetti [42], autant de campagnes populaires, qui « contrastent avec l’inertie et la division de la gauche institutionnelle durant ces années » selon Fronczak [43]. Toutefois, la mobilisation contre la guerre en Éthiopie marque un changement d’échelle [44]. À la différence de ces précédentes mobilisations, qui concernaient des enjeux nationaux et des individus, des « causes célèbres » pour reprendre la formule de Buchanan [45], il s’agit ici d’une mobilisation contre une guerre impérialiste, entre deux États, au cours de laquelle tout le répertoire d’actions militantes est mobilisé ; des plus classiques, comme les pétitions, sit-in, manifestations, aux plus radicales comme des effigies brulées, des grèves, des boycotts, des blocages, du vandalisme, des actes de sabotages, des mutineries.

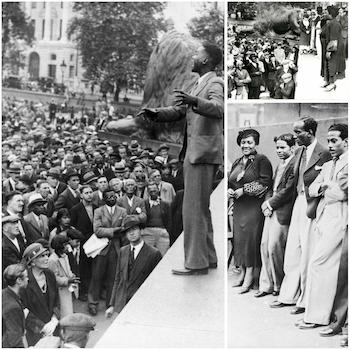

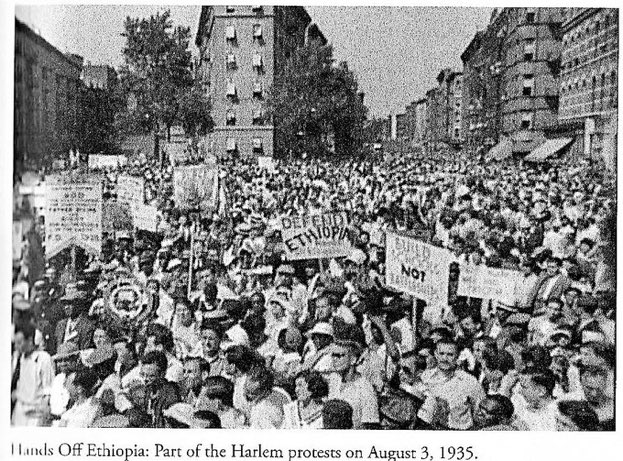

De fait, ce mouvement donne lieu à d’innombrables mobilisations à travers le monde. T. Kouyaté et plus récemment J. Fronzcak ont identifié des dizaines de manifestations ou des actions en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Japon, au Brésil, en Égypte, en Tunisie, en Inde, en Guyane, dans les Caraïbes, en Afrique du Sud etc. Il s’agit parfois de petites actions directes. Ainsi, à Chicago le 22 juin 1935, une jeune femme blanche de 19 ans et une autre noire de 24 ans s’attachent avec des menottes au consulat italien de Chicago, vêtues de T-shirt avec les inscriptions, « Hands off Ethiopia », devant une trentaine de soutiens, communistes ou non, blancs, noirs, hommes et femmes [46]. Mais très souvent, il s’agit d’importantes manifestations, regroupant des milliers de personnes. À titre d’exemple, le 17 juillet à Johannesburg une importante manifestation est organisée, regroupant des blancs et des noirs contre le fascisme italien ; une effigie de Mussolini est brulée. Le 5 août, plus de 100 000 personnes manifestent à Harlem. À Paris, le 22 août 1935, Messali Hadj, figure de la lutte anticoloniale algérienne, se souvient d’un « gargantuan meeting », au cours de laquelle il prend la parole et appelle à la solidarité de tous les travailleurs, indépendamment de leur religion ou couleur de peau, contre le fascisme . De même, les britanniques se mobilisent massivement contre la guerre tandis que les socialistes de Rio de Janeiro organisent « a mammouth demonstration » . Et selon Fronzcak, « [n]ulle part dans le monde, le sentiment d’identification à l’Éthiopie n’a été aussi aigu que dans toute l’Afrique » . Il a notamment identifié des actions et des manifestations au Sierra Léone, au Nigéria, au Ghana, Kenya etc [47].

À noter enfin que cette campagne suscite parfois d’importantes confrontations, qui peuvent être très violentes. Ainsi une émeute éclate à Harlem en mars 1935 au cours de laquelle les manifestants dénoncent le fascisme italien. En août 1935, les rues de Jersey City sont, trois jours durant, le lieu de violentes confrontations entre fascistes et antifascistes d’origine italienne. En octobre, des jets de pierres sont jetée sur le consulat italien de Rio de Janeiro, du piquetage est organisé devant celui de New York ; le 3 octobre une violente bagarre éclate à Toulouse quand le bruit circule que des immigrés italiens souhaitaient répondre à l’appel à la mobilisation lancé par Mussolini etc [48].

Blocage des livraisons d’armes et appels à la mobilisation armée

Mais ce mouvement ne se limite pas à manifester son opposition à la guerre. D’innombrable actions de boycott, des grèves et même des mutineries se déploient pour empêcher les livraisons de matériel, militaire ou non, à l’Italie, ce qui est relativement exceptionnel dans l’histoire ouvrière. Et encore une fois, comme l’ont déjà relevé H. Weiss et J. Fonczak, si certains partis de gauche se sont parfois mobilisés pour mener de telles actions [49], la plupart d’entre elles sont réalisées plus ou moins spontanément par les organisations syndicales locales, des marins et des dockers, indépendamment des consignes des organisations syndicales internationales.

Et la liste des actions menées et recensées, notamment par H. Weiss, est impressionnante :

- « L’équipage de cinq navires grecs lancent une grève pour protester contre l’envoi de matériel de guerre destiné aux troupes italiennes. Les travailleurs portuaires d’Alexandrie (Égypte), du Cap et de Durban (Afrique du Sud), de Bombay (Inde) et de Marseille (France) refusent de charger des navires italiens. Il semble qu’aucune de ces activités n’ait été coordonnée par le secrétariat de l’ISH, mais par des comités locaux et des activistes. Des grèves et des boycotts similaires ont été organisés aux États-Unis (San Pedro), au Royaume-Uni (Cardiff ; Londres), en France (Port Saint-Louis-Du-Rhône ; Marseille), en Belgique (Anvers), en Grèce (Le Pirée), en Égypte (Port Saïd), en Algérie (Bone) et en Afrique du Sud-Ouest / Namibie (baie de Lüderitz) » [50].

J. Fonczak rajoute de nombreuses autres actions comme des dockers qui refusent de charger un bateau italien à San-Francisco, à Marseille, (le SS Vildemetz), à Seattle (le SS Cellini) à Bône en Algérie ou à Port of Spain, à Trinidad et Tobago ; en mer noire, des marins grecs et roumains se mutinent à bord d’un tanker italien ; à Montréal, des pierres sont jetées sur un bateau avec des tracts invitant les marins à ne pas livrer d’armes à l’Italie etc [51].

Enfin, des militant·es ont également lancé des appels à s’engager militairement. Ainsi, « [à] Istanbul, les partisans de l’Éthiopie organisent une campagne d’enrôlement pour l’armée éthiopienne » [52]. Dans le même sens, suite à une réunion à Nairobi, les participants, demandent à la Grande-Bretagne de lever une armée noire en cas d’invasion italienne » tout en réclamant la fin de l’Empire britannique [53]. Enfin, C.L.R. James propose en 1935 de « former une brigade militaire composée de Britanniques noirs volontaires pour rejoindre la résistance éthiopienne contre les troupes italiennes », une initiative qui ne débouchera pas. C.L.R. James affirmera plus tard dans le journal de l’ILP, New Leader, avoir alors voulu s’enrôler comme volontaire dans l’armée éthiopienne :

- « Mon espoir était d’entrer dans l’armée. Cela m’aurait donné l’occasion de prendre des contacts non seulement avec des abyssins et d’autres africains, mais à leurs côtés, j’aurais eu la meilleure opportunité́ de défendre le socialisme internationaliste » [54].

Si ces appels à s’enrôler dans l’armée éthiopienne ne débouchent pas, ils lancent toutefois une idée qui sera reprise l’année suivante, avec les Brigades internationales pendant la guerre civile espagnole. Par ailleurs, force est de constater que ce sont bien ces appels à la solidarité armée avec l’Éthiopie et à ne pas dissocier la lutte contre le fascisme, contre le colonialisme et contre les impérialismes – et non pas les mots d’ordre des partis communistes appelant à lutter exclusivement contre les fascismes – qui ont fortement contribué à mobiliser les travailleurs et les travailleuses un peu partout dans le monde, bien au-delà des milieux syndicaux communistes [55].

Remarques conclusives

Alors pour conclure, nous avons bien conscience que l’Italie et l’Éthiopie de 1935 ne sont pas la Russie et l’Ukraine de 2022 et qu’il est toujours très délicat de faire des analogies historiques. Toutefois, il nous semble difficile de ne pas faire un lien ici entre l’opposition des partis communistes d’hier à soutenir militairement l’Éthiopie colonisée et le refus de toute une partie de la gauche radicale d’aujourd’hui à soutenir militairement l’Ukraine envahie.

Dans le premier cas, cette opposition était justifiée au nom du pacifisme, de la stratégie dite de « classe contre classe » ou de la lutte contre le régime fasciste du Négus et de ses alliés. Dans le second cas, c’est toujours au nom du pacifisme, de la stratégie « classe contre classe » ou de la lutte contre le régime néo-libéral de Volodymyr Zelensky et de ses alliés que toute une partie de la gauche s’oppose à soutenir militairement l’Ukraine.

Dans les deux cas, les puissances impérialistes proposent des « deals » qui sont de véritables rackets. Dans les deux cas, les sanctions internationales ne ciblent pas les matières premières nécessaires à la conquête coloniale. Dans les deux cas, la lutte contre le fascisme est instrumentalisée à des fins de politiques nationalistes et chauvines et pour refuser de soutenir militairement un pays colonisé. Dans les deux cas, la lutte contre le colonialisme et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes sont secondarisés au nom de la lutte des classes. Dans les deux cas, la volonté des premier·ères concerné·es, celle des travailleurs et des travailleuses, est passée sous silence et le principe de solidarité internationale, l’internationalisme, abandonné.

Martin Gallié

Un message, un commentaire ?