Alerte rouge sur la croissance en Allemagne. Après l’annonce, le 15 août, d’une contraction de 0,1 % du PIB au deuxième trimestre, la Bundesbank, la banque centrale fédérale, a prévenu, dans son bulletin mensuel publié ce lundi 19 août, que la contraction pourrait se poursuivre entre juillet et septembre. « La conjoncture allemande manque également d’élan durant l’été et le PIB pourrait encore à nouveau légèrement se contracter », prévient l’organisme sis à Francfort.

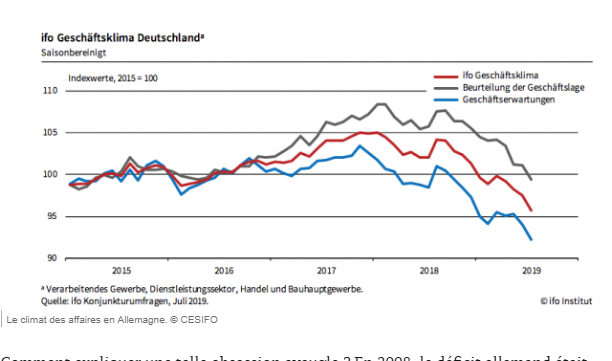

Et pour cause, le goût pour les produits allemands dans le monde continue à se tarir, pesant ainsi sur les exportations et la production industrielle. Les enquêtes de climat des affaires des instituts IFO, ZEW et Markit ont confirmé la poursuite de cette mauvaise passe. Mais le plus préoccupant réside dans le fait que, selon la Bundesbank, les ménages pourraient commencer à s’inquiéter, notamment parce que les premiers effets du ralentissement sur le marché du travail pourraient se faire sentir. Or la consommation des ménages était, jusqu’ici, le pilier de la croissance allemande.

Si la prévision de la Bundesbank se confirmait, l’Allemagne entrerait ainsi dans sa première « récession technique » (un terme qui décrit deux trimestres consécutifs de réduction du PIB) depuis le dernier trimestre de 2012 et le premier de 2013, donc depuis plus de six ans.

Certes, à l’époque, le recul était beaucoup plus notable (– 0,4 % et – 0,5 %), mais la situation pourrait être plus préoccupante. Certes, il y a un élément de conjoncture mondiale lié au ralentissement du commerce mondial et à un affaiblissement global des perspectives de croissance chez les clients de l’Allemagne. Mais le recul des exportations est beaucoup plus marqué qu’en 2012-2013 et est proche de ce que l’on a connu en 2008 : durant le mois de juin, les exportations ont ainsi reculé sur un an de 8 %. Quant à la composante « perspectives d’avenir » de l’indice du climat des affaires IFO de juillet, il est à son niveau de juillet 2009… Pourtant, le ralentissement mondial actuel est sans commune mesure avec celui des mois qui ont suivi Lehman Brothers. Cela plaide donc pour une crise plus profonde, plus structurelle, de l’économie allemande.

Au milieu des années 1990, l’Allemagne a fondé son modèle économique sur une compression des salaires alliée à un niveau de gamme élevé de ses produits. Du « made in Germany » bon marché : qui pouvait y résister ? C’est avec cette formule magique que le pays a inondé le monde de ses produits. Avec un élément clé de l’équation : une forte demande venant des pays émergents, et notamment de la Chine. En 2008-2009, puis en 2013, la Chine a relancé son économie par des surinvestissements massifs et la demande de machines-outils, de produits chimiques et d’automobiles allemandes est repartie, assurant à l’Allemagne une croissance supérieure à celle de ses grands voisins européens. Mais le moteur chinois semble ralentir désormais, d’autant plus que sur certains domaines, la Chine est désormais capable de se fournir en produits de son cru.

L’Allemagne s’est assise, puis assoupie, sur son tas d’or. La croissance de ses exportations a reposé longtemps sur une faible demande interne pour assurer des prix ultra-compétitifs. Il en est résulté un excédent courant, un surplus d’épargne, massif, atteignant jusqu’à 8 % de son PIB en 2016. Mais cet excédent traduisait une inconscience : on préférait épargner qu’investir. Alors même que la puissance montante, la Chine, investissait massivement (et certes parfois trop, mais aussi avec des résultats spectaculaires).

Résultat : l’avance technologique allemande s’est réduite, les infrastructures se sont dégradées et la Chine de cliente et vache à lait est devenue une menaçante concurrente. La crise actuelle de l’industrie exportatrice allemande traduit sans doute, par sa violence, les effets durables de cette erreur politique. Le cas des constructeurs automobiles allemands, incapables de s’ajuster aux évolutions du temps et qui avaient jadis préféré investir dans les moyens de tricher sur le respect des normes que sur le respect de ces dernières, en est une illustration parfaite. Désormais, la Chine tient la corde en matière d’électromobilité et l’Allemagne est à la peine…

Il ne reste donc plus à l’Allemagne que la résistance de ses ménages qui consomment encore beaucoup et, pour certains, achètent désormais des propriétés (ce qui représente un changement notable de comportement pour un peuple très largement de locataires jusqu’à peu).

Mais ce pilier est des plus fragiles. Pour deux raisons. Le premier est que, dans le modèle mercantiliste allemand, il repose in fine sur les exportations. Si le phénomène actuel de baisse des exportations est structurel et durable, l’industrie allemande n’aura d’autre choix que de comprimer ses coûts par les effectifs, les salaires et les pressions sur leurs fournisseurs.

La crise pourrait alors atteindre le secteur des services aux entreprises, un des plus grands fournisseurs d’emplois outre-Rhin. Et alors, la demande des ménages ne saurait tenir. D’autant qu’il faut garder en mémoire le revers de la flexibilisation de l’emploi introduite dans les années 2000 : tout ralentissement conduit à un ajustement rapide sur le salariat. Et dès lors, aux moindres rumeurs de récession, les ménages se doivent d’épargner. Or, cet épargne, on l’a vu, ne profite guère à l’économie, qui investit peu. Bref, le risque est bien que l’Allemagne soit contrainte à une remise à plat complète de son modèle économique.

La situation inquiète dans tous les milieux outre-Rhin, y compris dans les milieux patronaux. Le directeur de l’institut proche du patronat, l’IFW Köln, Michael Hüther, est devenu un des critiques les plus virulents de l’inaction gouvernementale et demande des investissements publics massifs allant jusqu’à 450 milliards d’euros ! Il y aurait de nombreux avantages à cela. D’abord, ils permettraient de dynamiser de nouveaux secteurs pour regagner de l’avance sur la Chine, notamment dans les secteurs liés à la transition climatique. Ensuite, ils permettraient d’apporter un soutien conjoncturel par des investissements d’infrastructures tout en répondant à des besoins urgents et structurels liés à la qualité, par exemple, des routes, des voies ferrées ou des voies d’eau, mais aussi de la production d’énergie. Enfin, en soutenant la demande intérieure allemande, on favoriserait les importations européennes et on soutiendrait ainsi, en retour, la demande des voisins de la zone euro. Bref, il est urgent pour l’État fédéral allemand d’agir.

Un gouvernement impassible, ou presque

Mais, sans surprise, le gouvernement fédéral de grande coalition entre les sociaux-démocrates de la SPD et les conservateurs de la CDU/CSU préfère regarder ailleurs et se concentrer sur le maintien de l’objectif d’un léger excédent budgétaire fédéral, le sacro-saint « schwarze Null » (« zéro noir », ce qui, en allemand, traduit un niveau légèrement supérieur à zéro). Malgré l’annonce de la contraction de la croissance la semaine passée, le ministre des finances fédéral Olaf Scholz (SPD) et la chancelière Angela Merkel ont confirmé leur attachement à cette politique. Seule concession reportée par un article de Der Spiegel du vendredi 16 juillet : en cas de récession, on accepterait de laisser jouer les « stabilisateurs automatiques » et donc de laisser se creuser un peu le déficit.

Certains y ont vu, reprenant le titre de l’article, un « adieu de l’Allemagne » à la politique d’équilibre budgétaire. Mais tout le texte explique en réalité le contraire : il y a un consensus entre les deux partis de gouvernement pour ne pas investir davantage que ce que permet la croissance des recettes fiscales. Laisser jouer les stabilisateurs automatiques, ce n’est pas investir, ni même relancer, c’est simplement amortir temporairement le choc. Mais précisément parce que l’on se contentera de laisser jouer ces stabilisateurs, on n’investira pas. Le déficit se creusera sous l’effet de la crise et de la hausse des dépenses sociales. Mais il n’y aura aucune mesure supplémentaire, ni pour soutenir la demande des ménages, ni pour investir dans les grands enjeux de notre temps. Pourquoi ? Parce qu’une fois la récession passée, il faudra revenir au schwarze Null… Cet abandon supposé n’est, en réalité, rien d’autre que la confirmation d’un attachement à moyen terme. Autrement dit, l’Allemagne, comme en 2008, regarde ailleurs pendant que la situation se dégrade.

Comment expliquer une telle obsession aveugle ? En 2008, le déficit allemand était encore proche de 3 % du PIB, et Angela Merkel et son ministre des finances d’alors, le SPD Peer Steinbrück, pouvaient encore avancer la nécessité d’une réduction des déficits au regard des règles européennes. Mais en 2018, l’excédent public allemand a atteint 1,7 % du PIB. L’argument ne tient plus. Sauf qu’avec le ralentissement économique, tenir un excédent public ou du moins espérer un retour rapide à cet excédent après la récession va supposer réduire fortement les dépenses prévues.

Dans son bulletin mensuel d’août, la Bundesbank juge « ambitieux » le plan d’investissement d’Olaf Scholz. Surtout, en 2021, le « supplément de solidarité », le « Soli », cet impôt créé pour financer la réunification, devra être supprimé pour 90 % des contribuables et cela coûtera 10 milliards d’euros par an aux finances publiques allemandes. Or, cette mesure profitera surtout aux plus fortunés qui, avec cet argent supplémentaire, se contentent souvent… d’épargner. Le coût devrait donc être élevé. Et si la croissance reste faible et que l’on veut conserver l’excédent, il faudra inévitablement réduire les investissements publics prévus. Bref, tant que les politiques allemandes resteront obsédées par la dette et le déficit alors même que l’ensemble de leurs titres de dettes affiche des taux nominaux négatifs (pour ne rien dire des taux réels incorporant l’inflation), rien ne pourra être fait de sérieux pour relever les défis de l’économie allemande.

À cela s’ajoutent des éléments politiques essentiels. Comme l’explique Der Spiegel, chacun a dans la coalition d’excellentes raisons politiques d’afficher son attachement à l’excédent public. Angela Merkel en a besoin parce que c’est un marqueur fort de son électorat pour faire passer plusieurs concessions à la SPD, notamment une future taxe carbone, alors que la CDU est au plus bas dans les sondages. Malgré les alarmes du patronat, le réflexe conservateur du rejet de toute relance joue encore à plein. Ce lundi 16 août, la très conservatrice Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) a ressorti un long éditorial de une pour affirmer qu’un « plan de relance n’est pas nécessaire ». Refrain déjà joué sur tous les tons en 2008 et 2012 qu’Angela Merkel a toujours soigneusement pris soin d’écouter.

Quant à Olaf Scholz, il est, comme avant lui Peer Steinbrück, atteint d’un syndrome fréquent chez les ministres sociaux-démocrates des finances : celui de « prouver ses compétences de bon gestionnaire », qualité que la droite allemande conteste à la SPD. Ce syndrome conduit à ignorer la réalité économique et, souvent, même, l’intérêt politique de son parti. Avec Peer Steinbrück aux finances, la SPD était passée entre 2005 et 2009 de 34,2 % des voix à 23 %. Avec Olaf Scholz, la SPD est donnée dans les dernières enquêtes entre 12 et 14 % contre 20,5 % en 2017…

Il n’y aura donc aucun plan de relance outre-Rhin. L’Europe devra faire sans. Il faudra encore une fois s’en remettre à une BCE à bout de souffle et de capacité pour soutenir la demande et, surtout, les marchés immobiliers et financiers. Ces marchés dans lesquels vont s’investir les milliards de l’excédent allemand au lieu de préparer l’avenir. Certes, il demeure un vague espoir qu’ouvre l’article du Spiegel : celui d’un scénario à la 2008-2009 où Angela Merkel et Peer Steinbrück avaient fini par accepter un plan de relance en janvier 2009 devant l’ampleur de la crise. C’est pourtant un scénario peu crédible pour deux raisons.

D’abord parce que la crise actuelle n’est précisément pas un choc comme en 2008, mais plutôt une lente dégradation structurelle du modèle. L’argument avancé par la FAZ que l’économie n’a pas besoin de moyens supplémentaires peut donc plus facilement s’imposer. Au dernier trimestre 2008, l’économie allemande avait reculé de 2,2 % en un trimestre avec un secteur bancaire au bord du gouffre. La crise actuelle est fort différente et le niveau d’urgence ressenti sera donc plus faible. Ensuite, parce que précisément pour éviter la répétition d’un tel plan de relance de 80 milliards d’euros, SPD et CDU/CSU avaient mis en place une règle constitutionnelle, un « frein à l’endettement », qui limite tout endettement de l’État fédéral à 0,35 % du PIB et interdit tout déficit pour les Länder. Dès lors, la capacité de relance de l’Allemagne est réduite à une dizaine de milliards d’euros.

Autrement dit, rien. D’autant que cette règle autorise (et c’est le sens de l’information du Spiegel sur les stabilisateurs automatiques) un dérapage conjoncturel, à condition de le compenser ensuite. Bref, l’Allemagne ne veut pas et ne peut guère servir de moteur à l’économie européenne, pas davantage qu’elle ne peut se donner les moyens de faire face à ses défis les plus urgents. L’idéologie de ses élites atteint désormais son point mortifère.

Un message, un commentaire ?