16 décembre 2021 | tiré de mediapart.fr

Vraie ou inventée, la fameuse parole du gérant de fonds Warren Buffett selon laquelle « la lutte des classes existe et c’est nous, les riches, qui l’avons gagnée » a été une forme de parabole de la période néolibérale. Depuis la fin des années 1970, le monde du travail a été soumis à une pression formidable par la logique du capital et a fini par accepter très largement cette logique dont le chantage à l’emploi et au salaire a été l’arme la plus puissante.

La logique d’individualisation de la relation entre employé et employeur a été favorisée par les réformes du marché du travail qui ont exacerbé les compétitions internes aux entreprises et entre les salariés et les chômeurs. Les phénomènes de désindustrialisation et de mondialisation ont, parallèlement, renforcé ce phénomène en fragilisant les salariés.

Sous la pression de la force, comme lors de la grève des mineurs britanniques de 1984 ou des contrôleurs aériens en 1982 aux États-Unis, l’État a cherché à rendre la syndicalisation obsolète et la grève inutile. Progressivement, sous cette pression constante, l’idéologie néolibérale a gagné les rangs des travailleurs. Pour conserver son emploi, il fallait rendre l’entreprise plus rentable et donc participer à cette rentabilité, non pas lutter pour son intérêt au sein de la structure. Cette logique a permis de dégrader les conditions de travail, de précariser l’emploi et de mettre la pression sur les salaires. Aux États-Unis, le salaire réel moyen a ainsi stagné pendant plus de trente ans pendant que les revenus du capital atteignaient des niveaux stratosphériques.

Mais voilà que les choses changent. Ou du moins que cette logique semble marquer le pas là même où elle est née à l’aube des années 1970, aux États-Unis. Le mouvement prend plusieurs formes, mais il est indéniable : le monde du travail semble ne plus vouloir se laisser faire.

Il y a d’abord les grèves. Si celles-ci n’avaient évidemment pas entièrement disparu aux États-Unis, ce qui se passe depuis cet été est entièrement différent. C’est une véritable vague d’arrêts de travail massifs qui se produit dans tout le pays. Le phénomène a touché des entreprises privées comme des institutions publiques. La liste est longue et touche aussi bien les 2 000 soignants de l’hôpital catholique de New York que les 3 000 étudiants-salariés de l’université Columbia ou encore les 1 400 salariés de quatre usines Kellogg’s.

La grève la plus symbolique du moment, celle de la société de machines agricoles Deere & Co, a duré cinq semaines jusqu’au 16 novembre dernier.

Souvent, les syndicats sont à la manœuvre, mais ils se sont parfois débordés par la base. Ainsi, la grève la plus caractéristique du moment, celle de la société de machines agricoles Deere & Co, a duré cinq semaines jusqu’au 16 novembre dernier. Le syndicat UAW a dû négocier trois accords avec la direction avant d’obtenir l’approbation des 10 000 salariés en grève. Le dernier, adopté avec seulement 57 % des voix, prévoyait, outre une hausse de salaire de 10 % pour 2021 et de 5 % pour 2023 et 2025, une prime de 3 % du salaire par la suite, mais aussi, en plus, un programme de retraite incluant l’assurance-maladie. L’addition est corsée pour la direction, mais les salariés étaient déterminés.

Et ils ne sont pas les seuls. Chez Kellogg’s, la base a rejeté, le 7 décembre, après deux mois de grève, un accord négocié par le syndicat. Ce dernier prévoyait de modifier le schéma d’ancienneté qui permet à la direction de payer jusqu’à 30 % moins cher les employés les plus récents. Le passage dans la catégorie « élevée » était accéléré et les salaires étaient revalorisés de 3 % pour les plus anciens. Mais les salariés ont jugé ces propositions inacceptables et la grève continue.

Ce mouvement est intéressant parce qu’il montre un élément de solidarité interne où les « gagnants » d’un système fait pour diviser la main-d’œuvre luttent pour les « perdants ». Et cela, au-delà même des exigences syndicales.

Ce mouvement de grève prend d’ailleurs localement, depuis le confinement, la forme de « grèves sauvages » (« wildcat strikes ») prises à l’initiative directe des travailleurs. Cela a été notamment le cas dans le prolongement du mouvement Black Lives Matter de l’été dernier, où on a pu identifier jusqu’à six cents mouvements de ce type, mais aussi lors de la première vague du coronavirus, où les salariés d’une usine Fiat-Chrysler de Sterling Heights, dans le Michigan, se sont mis spontanément en grève pour obtenir la fermeture de l’usine. Mais des mouvements de grève sauvage pour des revendications salariales existent aussi, comme par exemple dans le secteur des chauffeurs de bus scolaires en plusieurs points des États-Unis.

Syndicalisation et démissions

Cette vague de grèves ne peut que marquer par son ampleur inédite depuis des années – chez Deere & Co, la dernière remontait à 1986 – comme par la détermination des salariés. Mais celle-ci se reflète également dans un mouvement nouveau de syndicalisation. En septembre, une enquête estimait que la popularité des syndicats était au plus haut aux États-Unis depuis 1965. Comme celle du combat pour disposer d’un mouvement organisé dans des entreprises qui les refusent en leur sein.

En début d’année, la direction d’Amazon avait certes gagné un vote des salariés de son entrepôt de Bessemer dans l’Alabama contre l’introduction d’un syndicat, mais l’administration a obligé le géant du numérique à organiser un nouveau vote. Et déjà, à New York, des salariés d’Amazon entendent imposer à leur tour la présence syndicale.

Mais le combat symbolique pour la présence d’un syndicat s’est déroulé à Buffalo, dans l’État de New York. Les salariés locaux de Starbucks ont en effet voté en faveur de l’introduction d’un syndicat, malgré les efforts démesurés réalisés par la multinationale pour décourager toute tentative de syndicalisation. C’est la première fois aux États-Unis que des salariés de la chaîne de cafés seront syndiqués.

En septembre 2021, le nombre de démissions a atteint son point haut avec plus de 4,4 millions de démissions enregistrées sur le mois.

Mais le mouvement est encore plus profond. Depuis le début de la pandémie, un phénomène intrigue les économistes. C’est ce que l’on appelle la « grande démission ». De nombreux salariés ont décidé, avec la pandémie, de quitter leur poste et de mettre en scène, notamment sur les réseaux sociaux, ce départ. Les conditions de travail et les salaires sont dénoncés. C’est une décision de ne plus « accepter l’inacceptable », comme a dû le reconnaître dans une tribune Phillip Kane, directeur général de la société de conseil Grace Ocean.

Le mouvement n’est pas anecdotique. Il est massif et il dure. En septembre 2021, le nombre de démissions a atteint son point haut avec plus de 4,4 millions enregistrées sur le mois. En octobre, ce nombre était redescendu à 4,15 millions, ce qui représentait cependant encore 800 000 de plus qu’un an auparavant. Les démissions supplémentaires se comptent donc par centaines de milliers et, fait notable, si beaucoup quittent leur job pour en prendre un nouveau, ce n’est pas le cas de tout le monde.

Au point que cette vague de démissions s’accompagne d’une tension sur les recrutements dans certains secteurs. Au troisième trimestre, selon l’institut du Conference Board, 74 % des entreprises déclaraient avoir des difficultés de recrutement. Et aucun signe d’amélioration ne semble se profiler, alors même que Joe Biden a décidé en septembre de couper l’aide d’urgence aux chômeurs pour inciter à la reprise du travail et que, globalement, la protection sociale étasunienne n’incite pas à refuser les emplois.

C’est bien le monde du travail qui est rejeté. Un phénomène que l’on retrouve ailleurs dans le monde, notamment en France.

Les économistes sont donc perdus et s’interrogent : où sont passés les salariés ? Les méthodes habituelles pour inciter au travail échouent et même le relèvement des salaires à l’embauche n’y fait rien. Pourtant, selon la Fed d’Atlanta, le salaire médian des « switchers », ceux qui changent d’emploi, a augmenté en octobre de 5,1 %, soit 1 point de plus que le salaire médian global. Mais il y a une résistance sourde, massive du monde du travail qui ne se résout pas par une simple augmentation de salaire. C’est bien le monde du travail qui est rejeté. Un phénomène que l’on retrouve ailleurs dans le monde, notamment en France.

Le réveil du monde du travail états-unien prend donc des formes classiques de lutte pour les salaires ou les conditions de travail, ou des formes plus originales, de la grève sauvage à la démission mise en scène. Comment comprendre cette soudaine prise de conscience ?

Les conditions de la révolte du travail

Le terme de « grande démission » date d’avant la pandémie. Il a été proposé en 2019 par un professeur de management d’une université texane, Anthony Klotz. Mais le mot avait une valeur prédictive, il était la suite logique d’un système économique qui avait fait de la soumission du travail sa pierre angulaire. La pandémie a été l’étincelle qui a mis le feu aux poudres et transformé l’intuition de Klotz en réalité.

Les économistes et sociologues s’interrogent beaucoup sur la manière dont cette crise sanitaire a pu provoquer une telle réaction au sein du monde du travail. Les explications « techniques » sont légion. Proposons-en une autre. La pandémie a mis au jour deux réalités qui sont venues se heurter aux discours néolibéraux en vogue depuis un demi-siècle, provoquant une forme de prise de conscience.

La mise à l’arrêt contrainte de l’économie et la substitution à l’économie marchande de l’argent public ont agi comme un révélateur des activités nécessaires ou non au fonctionnement de la société. Et ont mis en exergue, en retour, la « justice » très relative des rémunérations et des conditions de travail décidée par la coordination de marché. Alors que, jusqu’ici, il semblait évident que l’intérêt du capital ne faisait qu’un avec celui du travailleur, nombre de salariés se sont aperçus que, sans eux, la société s’effondrait, alors que l’on se passait fort bien des milliardaires, des managers et des conseillers en communication.

mise en danger de ceux qui se sont retrouvés en première ligne pour des salaires réduits a sans doute agi comme un élément supplémentaire de cette prise de conscience, de même que la longue période d’oisiveté de ceux qui ont été contraints de stopper leur activité. Brusquement, tout le discours sur le mérite et la justice de la société de marché s’est révélé ce qu’il est profondément : une fable.

Et beaucoup ont cessé d’y croire.

Au cours des deux premiers trimestres de 2021, le niveau des profits des entreprises non financières aux États-Unis a atteint un record depuis le début de la série statistique en 1950.

Ils l’ont d’autant plus cessé que le monde du travail, en dépit des discours officiels, n’est pas sorti grand gagnant de la crise. Les fortunes des milliardaires se sont encore envolées, tandis que les profits des entreprises, soutenus par l’action publique, ont, eux aussi, atteint des niveaux stratosphériques.

Au cours des deux premiers trimestres de 2021, le niveau des profits des entreprises non financières aux États-Unis a atteint un record depuis le début de la série statistique en 1950… Logiquement, l’acceptation des « sacrifices » réclamés au nom de la profitabilité des entreprises ne peut qu’être affaiblie.

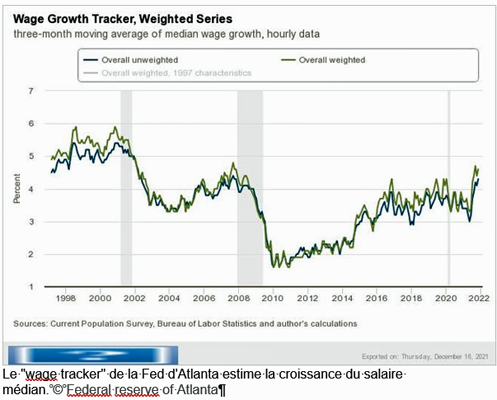

Sur le marché du travail étasunien, cette situation s’est traduite par des hausses de salaire. Mais ces hausses sont néanmoins à relativiser. Si l’on en croit le « wage growth tracker » (« suiveur de la croissance des salaires ») de la Fed d’Altlanta, le salaire médian progresse depuis le début de l’année 2021 dans des proportions proches de 2019, avec une différence notable : l’inflation accélère. En termes réels, c’est-à-dire en termes de pouvoir d’achat, les salaires étasuniens ont même plutôt tendance à se tasser. Ainsi, en novembre, la croissance du salaire médian se situe à + 4,6 % sur un an, là où les prix, eux, ont progressé de 6,8 %. Autrement dit, malgré les luttes et la révolte du monde du travail, les salaires peinent à conserver leur valeur réelle outre-Atlantique.

Atlanta estime la croissance du salaire médian. © Federal reserve of Atlanta

Cela nous amène à questionner le sens de cette révolte pour l’avenir du capitalisme états-unien et au-delà. Cette mobilisation sociale pourrait être perçue par certains comme le retour d’une logique fordiste ou sociale-démocrate. Le travail se mobilisant mieux, il parvient à arracher une part « plus juste » de la richesse créée par les entreprises et, partant, réduira les inégalités. C’est en partie la version défendue par l’administration Biden.

Cet été, le président états-unien avait encouragé le mouvement social en appelant ses concitoyens à se syndiquer et les entreprises à payer davantage les salariés (c’était son fameux « Pay them more ! », en réponse à la pénurie de main-d’œuvre).

Mais cette évolution est sans doute la moins probable. Et, pour s’en convaincre, il suffit d’observer l’attitude même de Joe Biden qui, tout en applaudissant la mobilisation du travail, a décidé de supprimer les allocations-chômage complémentaires pour faire pression sur les demandeurs d’emploi et les contraindre à accepter le premier emploi venu. De même, l’évolution modeste des salaires montre que l’impact de cette mobilisation sur le partage de la valeur ajoutée reste réduit.

L’impasse sociale-démocrate et ses conséquences

Il existe en réalité plusieurs obstacles à cette évolution « sociale-démocrate ». La première tient à la nature même de la révolte sociale, l’autre à la situation du capitalisme étasunien. Cette révolte a une double caractéristique. Elle est d’abord radicale. L’économiste ne verra dans ces mouvements qu’une demande de salaire supplémentaire, autrement dit un problème de prix, donc de conjonction entre offre et demande.

Mais lorsque l’on s’intéresse aux mouvements eux-mêmes, on constate que si la question salariale est évidemment très présente, elle n’est pas la seule en jeu. Chez Deere & Co, elle cache aussi une volonté de reprendre le pouvoir sur la création de valeur et donc de rééquilibrer le pouvoir vis-à-vis de la direction et des actionnaires.

Le rejet des propositions d’accord a aussi cette fonction de tracer une limite au pouvoir du capital en s’affranchissant des justifications patronales, parfois appuyées par les syndicats.

Chez Kellogg’s, on l’a vu, la question de l’égalité et de la solidarité entre les travailleurs, autrement dit la rupture avec la logique de la compétition interne au travail, a joué un rôle fondamental dans le mouvement. Cela était aussi présent chez Deere, où l’accord final a porté surtout sur les conditions de retraite, donc sur la solidarité intergénérationnelle avec ceux qui auront quitté l’entreprise. L’accord est par conséquent plus large que la seule question du salaire net versé.

Dans le mouvement de la « grande démission », cette radicalité est encore plus présente. Ce qui est en jeu, ici, c’est bien la forme de domination sociale reposant sur l’abstraction du travail, la nécessité de prendre n’importe quel travail « pour vivre ». Le fait que ce mouvement coexiste avec un manque de main-d’œuvre montre parfaitement que la contestation est profonde : c’est celle, là encore, d’un pouvoir qui contraint le travail à satisfaire les besoins du capital.

Face à cette radicalité, un ajustement minimal des salaires dans le cadre de ce que voudraient accorder les entreprises risque de ne pas être suffisant. Or un régime social-démocrate ne met pas fin à la domination sociale du capital, il essaie de la rendre plus « supportable ». Ce qui monte aux États-Unis ressemble cependant davantage à ce que Grégoire Chamayou décrit dans La Société ingouvernable (La Fabrique, 2019) à la fin des années 1960. C’est une contestation fondamentale de cette domination, renforcée par cinq décennies de violences sociales.

L’auteur souligne aussi combien, à cette époque, la résistance à l’ordre du capital prenait aussi bien la forme de lutte collective organisée que d’initiatives individuelles (retards, absences, baisses de productivité). Si l’on suit ce cadre, la contestation ne porterait alors pas seulement sur le partage de la valeur, mais bien sur le mode de production de cette valeur. Et alors, le « bidenisme » ne sera certainement pas suffisant.

La lutte des classes actuelle est nécessairement beaucoup plus polarisée.

Il le sera d’autant moins qu’il sera rapidement confronté à ses propres contradictions. Le modèle social-démocrate n’est possible que lorsque les gains de productivité sont importants, autrement dit lorsque la valeur issue de l’activité productive permet de rémunérer toujours plus le travail et le capital. Mais lorsque ces gains de productivité sont très faibles, comme c’est le cas aux États-Unis, et que les profits proviennent d’autres sources, comme la finance, les aides publiques, les rentes ou l’exploitation du travail, ce partage devient impossible.

C’est d’ailleurs, là encore, ce qui s’est passé dans les années 1970. Devant la hausse des revendications salariales et le ralentissement des gains de productivité, les entreprises ont répondu par la hausse des prix et les licenciements. D’où la fameuse « stagflation » (ralentissement économique avec un chômage élevé).

Devant cette réponse, il n’existe pas d’autres choix que de consentir à « discipliner » le travail pour assurer le rythme de l’accumulation du capital ou de changer de mode de production. Voilà quatre décennies, c’est le premier choix qui a été fait.

Le même dilemme se présente à nouveau au monde du travail, mais de façon encore plus dure. Car entre-temps, l’économie étasunienne s’est tertiarisée. Or, dans les services, les gains de productivité sont plus difficiles à obtenir et la rentabilité dépend encore plus étroitement du caractère bon marché du travail.

Pour le capital, céder dans le combat contre le travail, accepter davantage de redistribution c’est renoncer à sa capacité d’accumulation future. C’est donc encore plus inacceptable. D’autant que les possibilités d’expansion des marchés et de délocalisation de la production sont beaucoup moins nombreuses que dans les années 1970.

En d’autres termes : la lutte des classes actuelle est nécessairement beaucoup plus polarisée. Le travail rejette les conditions imposées par le capital, qui ne peut guère se permettre de céder du terrain à grande échelle.

Cela signifie que la place pour une social-démocratie à l’ancienne est très réduite, voire inexistante. Par ailleurs, il n’y a aucune surprise : le spectre de la « stagflation » est à nouveau brandi. Il est certes à double tranchant et l’inflation enflamme souvent les conflits sociaux. Mais si cette inflation conduit à des licenciements, des fermetures d’usines, des faillites et des pénuries, alors il peut conduire à réduire la révolte et à rétablir l’ordre néolibéral. C’est peut-être ici où les actions individuelles de démission peuvent trouver leurs limites et où les rébellions peuvent cesser de dépasser les syndicats soucieux de préserver la survie des entreprises.

C’est donc aussi dans le cadre de cette lutte des classes revivifiée aux États-Unis qu’il faut comprendre les débats autour des hausses de taux. Mais si le problème du début des années 1970 semble se présenter à nouveau, il se présente différemment. Après quasiment un demi-siècle de néolibéralisme et son échec patent depuis 2008, il lui est difficile de se présenter comme une solution.

Dans une telle situation, il semble n’exister que deux voies possibles. La première est celle de l’approfondissement des luttes sociales conduisant à une contestation de la logique capitaliste, l’autre est celle de la préservation de l’ordre du capital en trouvant un moyen de le rendre acceptable. Comme le discours néolibéral classique est usé, il s’est déjà transformé en un discours « étatiste » teinté de nationalisme autoritaire, pour attiser les tensions sur d’autres terrains, ethnique ou religieux.

Pour apaiser la lutte des classes, le fascisme et l’autoritarisme sont, avec les guerres extérieures, les solutions les plus classiques. C’est le choix qui se dresse devant les États-Unis depuis 2016 et que l’impuissance de plus en plus flagrante de Joe Biden ne semble plus en mesure d’éviter. Et ce choix n’est évidemment pas qu’états-unien, il concerne l’ensemble du capitalisme contemporain.

Un message, un commentaire ?