Tiré de La Libre Belgique.

Il arrive un peu tendu au rendez-vous. Raconter sa vie, son œuvre, c’est peut-être lassant, à la fin. Pourtant, après quelques minutes, je vois ses mâchoires se détendre. La passion reprend le dessus. Il est concentré, troublé quand il parle des violences faites aux femmes dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). Il cache mal son irritation, son impatience face à l’apathie de la communauté internationale.

Puis les questions l’entraînent sur la situation politique en RDC et la perspective des prochaines élections [en décembre]. “Parodie !” Il oscille entre colère et résignation car la situation, dit-il, risque d’être pire après. Lui, candidat ? Non.

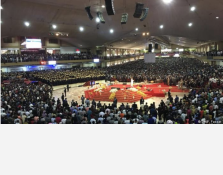

Retour au calme, à la sérénité, lorsque nous parlons de sa foi profonde. Le chirurgien s’efface, le pasteur prend la parole comme s’il était face à ses paroissiens. Il plante ses yeux dans ceux de son interlocuteur et transmet une paix, une énergie, une espérance. Moment intense.

Séducteur, il suscite des jalousies, tant son aura est forte. Ses détracteurs dénoncent sa mégalomanie, ses amis, belges notamment, exhibent son travail sur place, ses résultats.

La Libre : Dans quelle famille avez-vous grandi ?

Denis Mukwege : Mon grand-père était artisan. Il transformait le minerai de fer en outils agricoles. Très jeune, mon père s’est converti au protestantisme et est devenu pasteur d’une église pentecôtiste à Bukavu [capitale de la province du Sud-Kivu dans l’est de la RDC]. Nous étions neuf enfants : ma mère nous a élevés.

Comment est née votre envie de devenir médecin ?

Mon père était très attaché à ses ouailles. Souvent, il était appelé pour prier pour les malades. Souvent, et même quand il refusait, je l’accompagnais. Un jour, j’avais 8 ans, il s’est rendu au chevet d’un enfant malade qui avait beaucoup de fièvre, il convulsait. Mon père a prié pour cet enfant puis il a dit au revoir.

Moi, quand j’avais de la fièvre, mon père priait mais me donnait aussi des médicaments. Là, il n’avait rien donné. Je lui ai dit : “Papa, vous priez et vous partez, pourquoi ne pas le soigner ?” Il a répondu : “Je ne suis pas munganga.” (médecin ) J’ai décidé que je serais munganga. Cela a été le fil conducteur de ma vie.

Où avez-vous effectué vos études de médecine ?

Au Burundi, puis j’ai rédigé une thèse en pédiatrie. Je suis revenu au Congo, à Lemera, au sud de Bukavu, où j’ai travaillé pendant un an. M’occuper des enfants malades était une vocation. Mais j’étais seul médecin et je voyais arriver des femmes épuisées, exsangues : certaines mouraient. J’ai réalisé qu’on ne pouvait pas avoir des bébés en bonne santé si les femmes n’étaient pas en bonne santé.

Après une année, j’ai décidé d’aller étudier la gynécologie obstétrique à Angers, en France. Puis je suis rentré au Congo, à l’hôpital de Lemera. J’ai compris que la seule façon de prévenir la mortalité maternelle et infantile, c’était d’approcher au plus près les femmes qui en avaient besoin. Nous avons construit des centres de santé autour de l’hôpital. Il fallait également former le personnel : j’ai ouvert une école de sages-femmes et d’infirmiers. Les femmes arrivaient, on n’attendait plus qu’elles soient en situation critique pour les envoyer.

Puis survient la guerre…

Alors que l’hôpital avait grandi jusqu’à 300 lits, couvrant une zone de 150 000 habitants, la guerre a débuté [en 1998]. Et un drame s’est produit : plus de trente malades ont été tués dans leur lit. Sans doute l’œuvre de soldats de l’armée rwandaise et de rebelles.

Cela m’a beaucoup affecté. Il m’a fallu près de deux ans avant que je puisse recommencer à travailler. L’hôpital de Lemera a fermé ses portes. J’ai repris mes activités à Bukavu et j’ai décidé d’ouvrir l’hôpital de Panzi. Nous étions en pleine crise congolaise : plus de sept nations africaines se battaient au Congo.

La première femme que j’ai accueillie dans cet hôpital n’est pas venue pour accoucher mais parce qu’elle avait été violée. Elle n’avait pas seulement été violée : après, on avait tiré un coup de fusil dans ses parties génitales. Elle était en lambeau. Je croyais que c’était une folie isolée. Mais après 3 mois, j’avais déjà soigné 45 femmes qui présentaient les mêmes violences atroces. Je ne comprenais pas.

Le viol est un crime : comment peut-on y ajouter une telle barbarie indicible ?

Aujourd’hui, en 2018, on a dû soigner quelque 50 000 victimes. Et cela ne se calme pas. On soigne encore 150 femmes chaque mois.

Qui et pourquoi ?

En 20 ans, les responsabilités ont beaucoup évolué. Pendant les premières années, l’Est du Congo était occupé par l’armée rwandaise qui avait traversé la frontière pour chercher les Hutus [considérés comme des ennemis du pouvoir en place à Kigali]. Les femmes victimes de viol nous disaient que les agresseurs étaient des hommes en armes qui ne parlaient pas la langue locale mais le kinyarwanda [langue nationale du Rwanda]. Au fil du temps, on a observé que des militaires congolais faisaient la même chose.

Puis il y a eu brassage, un mixage de rebelles dans l’armée et on y a intégré le mal, la violence sexuelle. Aujourd’hui, on constate que ce mal pénètre la société comme une métastase. Des jeunes garçons ont appris ces atrocités dans l’armée et continuent à commettre les mêmes actes quand ils sont démobilisés.

La barbarie n’a pas de limite : les femmes sont violées, mutilées devant leur mari, leurs enfants. Il y a des actes plus sauvages encore de cannibalisme… Pourquoi ?

Je me suis longtemps posé cette question : comment en est-on arrivé là ? J’ai compris ceci. Lorsqu’un homme viole une femme en présence de son mari, de ses enfants, non seulement la victime est traumatisée mais également son entourage. Ainsi la famille est détruite, mais aussi la communauté tout entière et les liens qui lient les hommes, les femmes, les enfants. Ainsi, un tabou tombe.

Le viol est devenu une arme de guerre pour détruire les victimes mais aussi les communautés qui perdent toute leur cohésion. On ne peut pas répondre à la question du “pourquoi” sans entreprendre des recherches anthropologiques, sociales, psychologiques.

De surcroît, ces femmes n’osent pas témoigner, elles ont peur des représailles. L’appareil judiciaire est défaillant, voire inexistant…

Heureusement, de plus en plus de femmes osent témoigner. Nous leur fournissons une aide médicale mais aussi psychologique, juridique, nous les aidons à se réintégrer. Mais c’est difficile car la cellule familiale est souvent détruite. Lorsque les parents sont humiliés devant les enfants, la relation de confiance des enfants est rompue. Il faut étudier le parcours des enfants, observer comment ils se comportent avec leur épouse, leurs enfants, dans la société, puisque leur enfance a été violée.

La force des femmes congolaises est impressionnante. Celles qui survivent sont debout. Certaines appellent leur enfant, né d’un viol, “Dieumerci”, “Espérance”…

Moi-même, cela m’étonne. C’est dans la douleur que ces enfants ont été conçus. J’y vois une forme de résilience. Certaines se font avorter. D’autres non alors que, plus tard, l’enfant est rejeté. L’enfant devient une épine irritative. Pourquoi ces différences ? Ce sont des questionnements qu’il faut comprendre.

Que fait la communauté internationale ?

Plus personne, aujourd’hui, ne peut dire : je ne savais pas. Or cela dure depuis 20 ans. Il y a une semaine, un viol collectif s’est encore produit dans un village. Je ne veux pas croire que le monde n’a pas de solution pour éradiquer cette violence. On peut, on doit faire plus. Nous pouvons soigner. Mais il faut que cela s’arrête. Il faut que les puissances de ce monde jugent inacceptable qu’une partie de l’humanité soit ainsi maltraitée. Or la réponse tarde à venir.

Le Congo est très riche en matières premières. L’Est du Congo renferme du cobalt, du coltan. Mais ces richesses font le malheur de la population locale qui est exploitée.

C’est peut-être pour cela que les solutions tardent à venir. Les belligérants profitent de la situation et de la catastrophe humanitaire de l’Est du Congo. Cela prolonge la crise du Congo. La guerre du Congo n’est pas une guerre ethnique. Certains politiciens et journalistes essaient d’en faire une guerre ethnique. Mais non, c’est une guerre économique, pour contrôler les ressources naturelles du Congo. Une guerre économique qui se fait contre le corps des femmes : c’est une honte pour notre humanité.

Pourquoi le conflit perdure-t-il ?

C’est tout simple : il manque une volonté politique pour arrêter cela et pour assurer la paix en République démocratique du Congo. Ce message, je l’ai reçu des victimes. Quand on demande à ces femmes violées ce qu’elles souhaitent en priorité, la réponse est unanime : la paix.

Elles ne veulent pas du riz, des haricots : elles savent cultiver. Mais elles ne peuvent pas produire de la nourriture, aller au champ, s’éloigner de leur village sans être violées. Elles ne peuvent pas aller chercher de l’eau, du bois de chauffe, aller au marché pour vendre le produit de leur récolte sans être violées. L’aide essentielle, durable c’est cela et uniquement cela : c’est la paix.

Pensez-vous que les élections au Congo puissent améliorer la situation des Congolais ?

Ce n’est pas un problème d’homme, mais bien un problème de système. Si le système ne change pas, rien ne changera. Ce seront les mêmes acteurs, avec les mêmes recettes qui vont reproduire le même modèle. C’est le système congolais qui doit changer, pas uniquement les individus.

Au plus fort de la crise, vous travailliez plus de 15 heures par jour, sans congé. Comment vous êtes-vous ressourcé ?

Lorsque les femmes qui ont été violentées passent par le processus multidisciplinaire de guérison que nous leur proposons, les femmes deviennent très fortes. Leur force est un de mes plus grands moteurs. Leur joie, leur capacité à se battre sont étonnantes. Certaines femmes, violées à dix ans, réussissent à obtenir un diplôme de master : c’est très encourageant. Les aider à se reconstruire procure une joie profonde. C’est cela, ma force. Il y a, aussi, bien sûr, ma femme et mon entourage.

Votre foi vous aide aussi…

Oui, je suis croyant. J’ai une foi profonde. Cela m’aide à aller de l’avant. Je crois en une chose : quand je vois l’homme, quand je vous vois, c’est à travers vous que je peux croire en Dieu. Pour moi, vous aimer, c’est aimer son prochain comme soi-même. C’est un défi formidable. C’est un acte d’amour que l’on peut poser toute sa vie, aimer les autres, regarder les autres comme soi-même. Certains cherchent Dieu au ciel. Moi, je le cherche en vous, en mon prochain. Moi, je veux faire à l’autre ce que je voudrais qu’il me fasse. Si chacun pouvait comprendre et appliquer cela, alors nous ferions un monde merveilleux.

Pensez-vous à la mort ?

Je n’ai pas peur de la mort.

Pourtant vous avez déjà frôlé la mort, on a essayé de vous tuer…

Oui, mais je n’ai pas peur de la mort. Je considère qu’à partir du moment où vous naissez, on devrait aussi vous signer un acte de décès. Il n’y a pas de naissance sans mort : les deux phénomènes vont ensemble. Si on ne veut pas mourir, il ne faut pas naître.

Propos recueillis par Francis Van de Woestyne

Un message, un commentaire ?