Par Jeanty Marvens

Linguiste

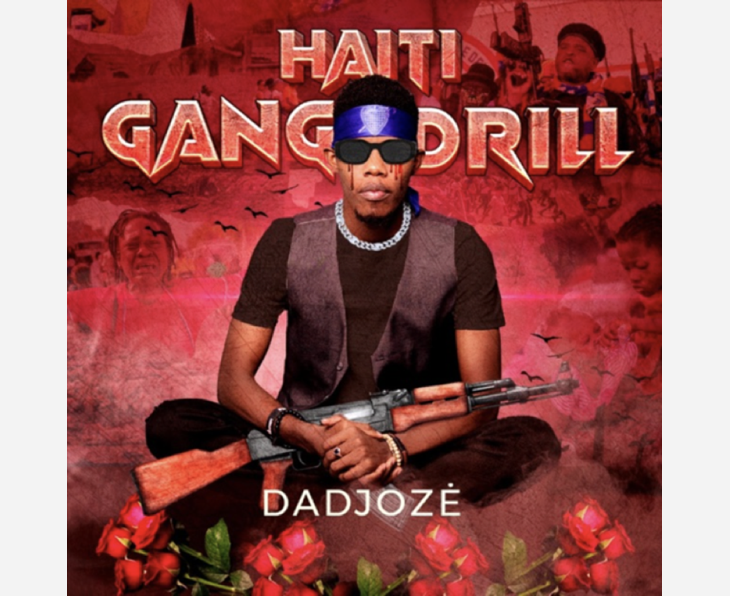

Une bande-son de la rue

Initialement née dans les quartiers défavorisés de Chicago, la drill s’est ensuite propagée à Londres, Paris, puis Port-au-Prince. En Haïti, ce courant musical a trouvé un terrain fertile dans les bidonvilles et zones sensibles, où de jeunes artistes comme Bourik the Latalay, Jiji 445 , ou King Peliko, s’imposent sur les plateformes numériques. Ces musiques sont consommées majoritairement par une jeunesse très vulnérables et qui a souvent tendance à prendre au sérieux les paroles utilisées et le comportement adopté par ces chanteurs de drill. Les conséquences s’avèrent démesurées dans un pays où déjà rien ne va.

Les paroles de leurs morceaux sont explicites : elles abordent la rue, les guerres de territoires, propagande des produits illicites, la vengeance, les armes à feu et la défiance envers les autorités. Dans les clips, les armes – parfois bien réelles – et les gestes menaçants occupent une place centrale, traduisant une volonté assumée de représenter sans filtre une

réalité brutale.

Un exutoire artistique ou une incitation à la violence ?

Pour de nombreux artistes, la drill est un canal d’expression légitime, permettant de traduire les frustrations, la colère et le sentiment d’abandon d’une jeunesse livrée à elle-même. À travers la musique, certains trouvent une échappatoire, une forme de reconnaissance sociale, voire une opportunité économique dans un contexte où les voies traditionnelles sont verrouillées.

Mais pour d’autres observateurs, ce mouvement musical agit également comme amplificateur de tensions. Dans un pays où les affrontements entre gangs rivaux sont quotidiens et où les armes circulent librement, la diffusion massive de textes glorifiant la violence peut avoir des effets pervers. Certaines chansons, loin de simplement raconter la violence, la banalisent voire la légitiment. Dans certains cas, elles servent de tribunes aux revendications de groupes armés ou de messages codés entre factions criminelles.

Un vide institutionnel préoccupant

Le développement de la drill en Haïti s’inscrit dans un contexte de désintégration de l’autorité étatique, d’absence de politique culturelle, et d’effondrement du système éducatif. Pour les jeunes issus des quartiers défavorisés, cette musique devient parfois le seul espace de visibilité dans une société où ils sont largement marginalisés.

« La drill est une manifestation artistique d’un malaise social plus profond. Ce n’est pas la musique qui crée la violence, mais elle peut contribuer à en entretenir la dynamique », analyse un sociologue spécialiste des cultures urbaines. Le problème n’est donc pas uniquement musical, il est sociopolitique.

Entre liberté artistique et responsabilité collective

La question de la régulation reste délicate. Tenter de censurer ce mouvement serait perçu comme une atteinte à la liberté d’expression et risquerait d’amplifier le phénomène. Toutefois, des pistes existent : éducation aux médias, accompagnement artistique, mise en place de programmes d’encadrement dans les quartiers sensibles, sensibilisation sur l’impact social des paroles.

Les plateformes de diffusion comme YouTube ou TikTok, souvent pointées du doigt pour leur manque de modération, pourraient également jouer un rôle plus actif en instaurant des mécanismes de signalement et de contextualisation des contenus violents.

Conclusion : une musique miroir d’un pays en crise

La drill en Haïti ne peut être réduite à un simple divertissement musical. Elle est à la fois le symptôme et le révélateur d’un profond déséquilibre social. Elle traduit un mal-être, mais elle peut aussi, si elle est canalisée, devenir un moteur de transformation culturelle.

La balle est désormais dans le camp des acteurs politiques, culturels et éducatifs. Car derrière le bruit des basses et les rimes percutantes, c’est toute une génération qui tente de faire entendre sa voix.

******

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d’avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d’avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Un message, un commentaire ?