Dans leur ouvrage L’Effondrement de la civilisation occidentale, paru en 2014, les historiens des sciences Naomi Oreskes et Erik M. Conway se placent dans la peau d’un historien chinois du XXIVe siècle, chargé de répondre à cette énigme : comment, alors que toutes les données étaient là, tous les chiffres connus, tous les modèles existants, comment les leaders occidentaux ont-ils été incapables de prendre les décisions nécessaires pour arrêter la catastrophe climatique, aboutissant à la chute de leur civilisation ?

« La civilisation occidentale a été piégée dans l’étau de deux idéologies inhibantes, le positivisme, et le fondamentalisme du marché », répond le narrateur. Celui-ci pointe également du doigt un « complexe de la combustion carbone » (sur le modèle du complexe militaro-industriel) qui, à coups de marchands de doute et de « foi quasi religieuse » en la capacité du marché à s’autoréguler, pouvait promettre qu’il était possible de satisfaire les besoins de la société sans menacer les libertés individuelles (lire au sujet de cet ouvragela note de lecture de Maxime Combes, économiste à Attac).

Politique fiction et d’anticipation. Certes. Il n’empêche : les signaux politiques envoyés ces dernières années de par le monde ont de quoi interroger. Dernier en date, l’élection de Jair Bolsonaro à la tête du Brésil a de quoi faire frémir les défenseurs de l’environnement et, plus généralement, toute personne un tant soit peu préoccupée par l’avenir de la planète.

Élu avec le soutien des géants de l’agrobusiness, Bolsonaro n’a cessé pendant sa campagne de faire montre du déni climatique le plus acharné : sortie de l’Accord de Paris de 2015 (même sicela ne semble plus si certain), fusion des ministères de l’environnement et de l’agriculture (il est revenu également sur ce point depuis son élection) et plus généralement, promesse d’un capitalisme sauvage avec pour figure de proue son ministre des finances, Paulo Guedes, issu de l’école de Chicago.

19 avril 2018. Le candidat Bolsonaro en visite à l’école militaire de Brasilia. © Ueslei Marcelino / Reuters

Bolsonaro n’est que le dernier d’une longue liste : Donald Trump aux États-Unis, Scott Morrison en Australie, Ivan Duque en Colombie (qui soutient un modèle économique et de développement s’appuyant fortement sur l’industrie minière et agroalimentaire), Vladimir Poutine en Russie, Rodrigo Duterte aux Philippines, Andrzej Duda en Pologne, Matteo Salvini en Italie (qui vient dedonner son feu vert au projet climaticide TAP, un gazoduc dans le sud du pays)…

Tous ont en commun de représenter une droite dure, voire une extrême droite. Et tous ont en commun d’afficher un climato-scepticisme assumé ou, à tout le moins, d’apporter un soutien tout aussi assumé aux industries polluantes.

Dans un texte publié le 10 octobre par Libération, l’historien Jean-Baptiste Fressoz revient sur ce mouvement récent et s’interroge sur l’éventuelle « montée d’un carbo-fascisme ». Il s’agit pour lui d’un « nouvel axe autoritaire et climato-sceptique traversant le globe », d’une « nouvelle règle de la politique internationale : les partis de droite dure, trop vite rangés sous l’étiquette inoffensive de “populiste”, sont de véritables catastrophes environnementales ».

Le Parisien reprend le terme, le 27 octobre, et en fait une « nouvelle tendance du populisme ». L’ancien candidat à la présidentielle Benoît Hamon, invité le 6 novembre sur France Inter, le prend également à son compte : « Trump, Bolsonaro, on les appelle les carbo-fascistes, a expliqué le patron de Génération·s. Oui ils croient dans le productivisme, oui ils croient dans l’agriculture intensive, oui ils croient qu’on peut dompter, qu’on doit même dominer la nature et finalement tout dominer. »

Peut-on pour autant parler de fascisme ? Bolsonaro revendique clairement sa nostalgie du régime militaire au Brésil. Mais l’analyse est-elle valable pour les États-Unis, l’Australie, la Colombie par exemple ? Interrogé par Mediapart, Jean-Baptiste Fressoz estime que le terme n’est sans doute pas très « heureux, car en fait ce sont plutôt des ultralibéraux », éloignés du dirigisme étatique originel du fascisme.

Selon l’historien, le terme devait surtout faire résonance avec celui d’« éco-fascisme », utilisé dans les années 1990 par les détracteurs de l’écologie politique tels que Luc Ferry ou Marcel Gauchet. Ce qui est d’ailleurs rappelé à la fin de sa tribune.

Il faut en outre souligner que les grandes démocraties occidentales n’ont pas attendu de mettre des hommes de la droite dure à leur tête pour soutenir les pétromonarchies et autres dictatures, pourvu qu’elles continuent de produire et vendre leur pétrole.

L’expression « carbo-fascisme » mise à part, le constat de Jean-Baptiste Fressoz n’en demeure pas moins réel. Et pose plusieurs questions : pourquoi les électeurs sont-ils séduits par ces figures autoritaires et climato-sceptiques ? Pourquoi le déni climatique semble-t-il plus toucher la droite que la gauche ? Enfin, des climato-sceptiques et de l’industrie carbonée, qui soutient qui ?

Virilisme

Pour François Gemenne, spécialiste des questions de géopolitique de l’environnement et directeur exécutif du programme de recherche interdisciplinaire « Politiques de la Terre » à Sciences Po, une matrice assez générale du phénomène s’explique par la « montée en puissance de leaders populistes et autoritaires fondée sur le rejet des élites ». Ces élites seraient personnifiées par la figure de l’intellectuel, du chercheur, du scientifique. Et le groupe d’intellectuels et scientifiques organisés le plus visible serait le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat).

Il y a un véritable tour de passe-passe, poursuit Gemenne, car les leaders populistes de droite ont réussi à persuader les électeurs qu’ils étaient « comme eux ». « Trump, par exemple, a su faire oublier qu’il était milliardaire, constate le chercheur, c’est une grande escroquerie. » Ce rejet des élites joue aussi sur le repli xénophobe : Trump et son « America first » par exemple. Mais Fressoz a également été frappé par les principales figures du Brexit le plus dur en Grande-Bretagne : « Tous étaient des climato-sceptiques. »

Lors de la campagne américaine, le slogan de Trump brandi par un supporteur. © Thomas Cantaloube

Un tel repli impose comme une évidence le retrait des grands accords internationaux. C’est parce que les slogans « America first » et « Make America great again » ont porté que Trump peut annoncer la sortie de l’Accord de Paris. C’est parce que Bolsonaro milite pour un asservissement de la forêt amazonienne aux besoins de l’agrobusiness qu’il peut raisonnablement envisager de faire de même – une promesse qui a porté ses fruits : les États les plus touchés par la déforestation sont aussi ceux qui ont le plus voté pour lui.

À quoi s’ajoute une forme de « virilisme, de masculinisme très fort, porté par ces nouveaux leaders », complète Jean-Baptiste Fressoz. Comme Duterte aux Philippines et Trump aux États-Unis, Bolsonaro a ainsi fait une partie de sa campagne sur les armes. En d’autres termes, l’assurance pour les électeurs que rien ne change dans leur style de vie (« way of life »).

Un tel positionnement explique au moins en partie le succès des populismes de droite et, en conséquence, le peu de succès du populisme de gauche. Pour François Gemenne, « beaucoup des mesures radicales qui s’imposent à présent sont cataloguées comme des mesures de gauche »

.

Une étude publiée le 5 septembre 2018 par Gregory B. Lewis, Risa Palm et Bo Feng dans le journal Environnemental Politics, fondée sur l’enquête « Global Attitudes » du Pew Research Center de 2015, s’intéresse aux « déterminants de la préoccupation liée au changement climatique ». Les chercheurs concluent qu’il existe des « schémas assez similaires dans les démocraties anglophones et, dans une moindre mesure, en Europe occidentale » déterminant la préoccupation au changement climatique, mais que « l’identification à un parti ou à une idéologie politique importe beaucoup moins dans le reste du monde ».

Lewis, Palm et Feng ont découvert que « l’identification des partis est le facteur prédictif le plus déterminant des préoccupations liées au changement climatique dans six grandes démocraties occidentales : l’Australie, les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, Israël et le Royaume-Uni ». « En France, ceux qui se situaient à l’extrême gauche du spectre politique avaient 28 % de chances de plus de considérer le changement climatique comme très grave que ceux qui se plaçaient à l’extrême droite », poursuivent les chercheurs.

Le premier ministre australien Scott Morrison. © Reuters

Outre la proximité politique, l’étude s’est aussi intéressée au lien entre préoccupation pour le changement climatique et attachement à la démocratie : « Croire que des élections libres, la liberté de religion, l’égalité des droits pour les femmes, la liberté d’expression, la liberté de la presse et l’absence de censure d’Internet étaient “très” plutôt que “assez” importants augmentait la probabilité de croire que le changement climatique est un problème très grave de 7 à 25 points de pourcentage dans 26 des 36 pays étudiés. »

En 2014, l’historien Jarret Ruminski a publié sur son site, That Devil History, un article titré« Le déni du changement climatique et la tradition autoritaire américaine ». L’auteur y détaille le lien très fort entre autoritarisme et conservatisme aux États-Unis, le premier étant « une caractéristique définissante » du second.

Il cite ensuite le livre Land of Desire de l’historien William Leach, qui y explique que la fin du XIXe siècle « a fermement rattaché le capitalisme à l’identité américaine ». Pour Leach, « cette conception hautement individualiste de la démocratie mettait l’accent sur le plaisir et l’épanouissement personnels avant le bien-être communautaire ou civique » et ainsi « la démocratie pouvait être assurée par le génie bienveillant du “marché libre”, qui allouait aux Américains une offre de biens et services en croissance constante ».

« Négateur en chef »

C’est sur ce ressort que les conservateurs américains s’appuient aujourd’hui pour nier la réalité du changement climatique. Les conservateurs, écrit Ruminski, « considèrent [le changement climatique comme une menace pour le capitalisme et, partant, pour la capacité illimitée d’acheter des produits, ce que les Américains considèrent à leur tour comme une menace pour leur liberté ». Dans This Changes Everything (2015), l’essayiste Naomi Klein montrait elle aussi que la mondialisation et la vision fondamentaliste du marché se sont imposées dans le monde développé.

À cet égard, l’élection de Donald Trump n’est plus si surprenante. Dans un article publié en mai 2017, les chercheurs Kari De Pryck et François Gemenne reviennent sur cette élection. Ils la replacent d’abord dans un contexte plus ancien, celui de deux décennies de déni climatique. Dès 1990, exposent-ils, un « contre-mouvement » soutenu par des think tanks américains est mis en place, avec comme but explicite de contrer le soutien américain au protocole de Kyoto.

De Pryck et Gemenne rappellent également que la position climato-sceptique de Donald Trump n’est pas un cas isolé, citant les exemples de George W. Bush aux États-Unis, de l’ancien premier ministre australien Tony Abbott, de l’ancien premier ministre canadien Stephen Harper ou encore de l’ancien président tchèque Václav Klaus (qui est allé jusqu’à comparer le changement climatique au communisme). « Comme la majorité des politiciens du monde occidental, ils ont également en commun d’être des mâles blancs conservateurs », relèvent les deux chercheurs.

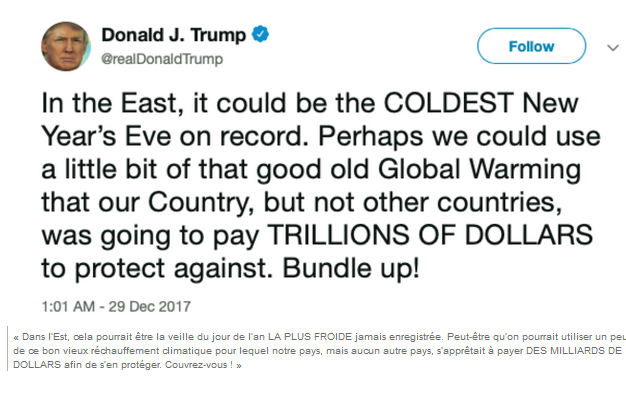

Mais ils soulignent également que Donald Trump a une particularité : il inscrit son déni climatique dans la « post-vérité » et surtout, écrivent-ils, « Trump semble fonder son opinion quant au changement climatique sur le fait de savoir si c’est économiquement viable ou pas ». Ainsi le président américain est-il qualifié de « négateur en chef » (« denier in chief »).

« Dans l’Est, cela pourrait être la veille du jour de l’an LA PLUS FROIDE jamais enregistrée. Peut-être qu’on pourrait utiliser un peu de ce bon vieux réchauffement climatique pour lequel notre pays, mais aucun autre pays, s’apprêtait à payer DES MILLIARDS DE DOLLARS afin de s’en protéger. Couvrez-vous ! »

François Gemenne, qui a signé ce texte, développe : « Le but profond des climato-sceptiques est de montrer qu’il subsiste un doute scientifique. Et partant que, plus que les faits, toute cette affaire est histoire de croyance, de conviction personnelle. » C’est une difficulté pour les scientifiques, souvent persuadés que la science, les tableaux, les graphiques, devraient imposer leur vérité.

« Il y a un paradoxe, explique François Gemenne. Alors que des gens commencent à se mobiliser, à manifester pour le climat, alors que le climat devient un enjeu politique, les populistes autoritaires s’en tirent en disant : “Nous ne sommes pas comme eux.” Il y a là une vraie difficulté et moi-même, en tant que scientifique, je suis assez démuni face à ça. »

D’autant qu’il faut aussi prendre la mesure des forces en présence. Dans leur article sur Trump, Gemenne et Pryck rappellent comment la machine conservatrice s’est mise en place dès les années 1990 pour saper les efforts en faveur du climat. D’où ce renversement de proposition : et si ce n’étaient pas les hommes politiques autoritaires qui soutiennent, par climato-scepticisme, l’économie carbonée, mais au contraire cette dernière qui, par « instinct de survie » – par intérêt en somme –, soutient des candidats à même de contrer la prise de conscience écologique mondiale ?

Dans Carbon Democracy (2011), l’historien, politiste et anthropologue Timothy Mitchell soutient une thèse iconoclaste. « Partant du lieu commun selon lequel la dimension démocratique d’un pays serait inversement proportionnelle à ses gisements pétroliers, [Mitchell] renverse la perspective en rappelant l’affaiblissement de nos démocraties, le recul des acquis sociaux et l’explosion des inégalités, depuis que le pétrole est devenu notre première source d’énergie », écrit Corinne Delmas (université Lille-II).

L’ouvrage commence à la fin du XIXe siècle dans les mines de charbon. La dépendance à cette unique source d’énergie, ainsi que le fait que sa production se trouve sur le sol des démocraties occidentales et demande beaucoup de main-d’œuvre, rend les luttes syndicales possibles. La possibilité pour le salariat de bloquer l’économie est vite vécue comme un danger. L’essor de l’industrie pétrolière va, selon Mitchell, tout changer.

Produit dans des pays lointains, facile à transporter et à stocker, le pétrole permet d’un coup de se débarrasser du risque de la grève générale. Il en va ainsi de l’adoption par la Royal Navy de cette source d’énergie, lui permettant de s’émanciper des revendications des mineurs du charbon. Mitchell note cependant que ce choix rend le gouvernement vulnérable aux compagnies pétrolières. Les pays producteurs, quant à eux, passeront du statut de région impériale à celui de pays indépendant placé sous le joug d’un despotisme local.

À partir du milieu du XXe siècle, Mitchell explique que le principe d’une croissance économique illimitée s’installe. L’auteur conclut son ouvrage par une réflexion sur la fin du pétrole et l’après-pétrole. « Alors même que la fin de cet étrange épisode se précise à l’horizon, écrit-il, nous semblons incapables d’abandonner la pratique inhabituelle à laquelle il a donné naissance : des modes de vie et de pensée qui considèrent la nature comme une ressource infinie. »

Un article des Échos du 4 novembre nous apprend que « les majors pétrolières renouent avec les méga-profits ». Le dernier rapport du GIEC nous donne deux ans pour agir, douze ans au maximum. Cela semble bien court pour contrer une idéologie et une croyance qui disposent d’autant de moyens.

Un message, un commentaire ?