13 juin 2025 | tiré de reporterre.net | Photo : P Ifremer / CC BY 4.0 / Treluyer Loic

https://reporterre.net/Percer-les-mysteres-de-l-ocean-un-defi-crucial-pour-affronter-la-crise-climatique

Une énorme éponge nous protège pour l’instant du chaos climatique : l’océan. Il absorbe 90 % de l’excédent de chaleur généré par nos émissions de gaz à effet de serre. Sans compter qu’il limite, en amont, l’ampleur du changement climatique en absorbant environ le quart de nos émissions de carbone.

Pour combien de temps encore ? L’éponge va-t-elle arriver à saturation ? À quelle vitesse ? Dans quelle proportion et avec quelles conséquences ? Ces questions obsèdent bon nombre de climatologues et océanographes, encore incapables d’y apporter des réponses satisfaisantes.

Acteur majeur du système climatique terrestre, l’océan est paradoxalement sous-étudié par la science. En 2020, les États n’y consacraient, en moyenne, que 1,7 % de leur budget de recherche, déplorait un rapport de l’Unesco.

En amont de l’Unoc 3 (la troisième Conférence des Nations unies sur l’océan qui se tient à Nice du 9 au 13 juin), un congrès scientifique mondial, porté par le CNRS et l’Ifremer, appelait les décideurs politiques à s’engager fortement pour l’océan, notamment en finançant davantage la recherche. Et en matière de relations climat-océan, les zones d’ombre à explorer sont légion.

Les mystérieuses turbulences de l’océan

« Contrairement à l’atmosphère qui est relativement transparente et qu’on observe bien par satellite, l’océan est complètement opaque à tout rayonnement, passé quelques mètres de profondeur », explique Sabrina Speich, océanographe et climatologue, professeure à l’École normale supérieure.

Il faut donc aller mesurer in situ ce qu’il se passe sous la surface. Mais les campagnes océanographiques coûtent cher et peinent à couvrir l’immensité des mers du globe. La tâche est d’autant plus ardue que l’océan est particulièrement turbulent. C’est-à-dire qu’il s’y forme une multitude de tourbillons, rendant la compréhension de la circulation océanique très difficile.

« On a dans l’océan l’équivalent des cyclones et anticyclones dans l’atmosphère sauf que c’est à beaucoup plus petite échelle, de l’ordre de 50 à 100 km de diamètre, là où les anticyclones sont de taille continentale. C’est inévitable puisque l’échelle de turbulence est en partie déterminée par la densité des fluides, et que l’eau est plus dense que l’air », souligne l’océanographe Marina Lévy, directrice de recherche au CNRS.

Les connaissances se sont affinées avec le déploiement, au début des années 2000, du réseau de 4 000 flotteurs automatiques du programme international Argo. Ces bouées dérivent au gré des courants, plongent jusqu’à 2 000 mètres de fond et renseignent la communauté scientifique sur la température et la salinité des eaux un peu partout sur la planète, complétant les nombreux autres réseaux de bouées, marégraphes et navires gérés notamment par le Système mondial d’observation de l’océan, programme appartenant à l’Unesco.

Les modèles numériques peinent à inclure les petits tourbillons

Évidemment, plus la science progresse, plus elle réalise la complexité colossale des phénomènes en jeu. « La topographie très complexe de la dorsale médio-atlantique, ces montagnes sous-marines au milieu de l’Atlantique qui remontent jusqu’à l’Islande, génère des mécanismes océaniques à très petite échelle. On a, pas exemple, des eaux qui vont cascader de 300 m à 2 000 m de profondeur, entre le Groenland et l’Islande », dit Virginie Thierry, physicienne océanographe et coordinatrice de la contribution française à Argo.

Créer des modèles numériques permettant de rendre compte et d’anticiper les évolutions possibles de l’océan s’apparente donc à une gageure. « Pour comprendre la réponse des océans aux évolutions climatiques futures, on a besoin d’un modèle global comprenant toute la surface de la Terre et de prendre en compte le plus de rétroactions possibles. Complexifier ainsi les modèles nécessite de la puissance de calcul, qui est mobilisée au détriment de la finesse de la résolution spatiale des simulations », expose Juliette Mignot, océanographe et directrice adjointe du laboratoire Locean.

La résolution des modèles du système Terre, l’équivalent de leurs pixels, est aujourd’hui de l’ordre de 100 km de large. Tous les phénomènes de plus petite échelle sont difficilement pris en compte et certains processus ne sont pour l’instant pas du tout intégrés.

« Ces modèles sont hydrostatiques, c’est-à-dire qu’ils considèrent la vitesse verticale des eaux comme négligeable. Ces mouvements verticaux sont mal connus », illustre Sabrina Speich. De même, certains petits tourbillons, plus petits que les pixels des modèles, parfois de moins de 15 km de rayon, sont mal pris en compte, « alors même qu’ils semblent avoir un rôle clé dans les échanges avec l’atmosphère », dit l’océanographe.

La circulation océanique détraquée par le réchauffement

Inévitablement imparfaits, les modèles sont tout de même cohérents, corrigés et affinés continuellement en étant confrontés aux observations. Si leur amélioration reste un enjeu crucial, c’est parce qu’ils visent à mieux comprendre la circulation océanique globale, qui constitue le cœur du thermostat planétaire. C’est elle qui fait de l’océan une éponge climatique.

Pour comprendre ce qui concentre les efforts des océanographes, il faut revenir un instant sur le fonctionnement de cette éponge. Le moteur de cette circulation, c’est la différence de densité entre les eaux. Plus une eau est froide et salée, plus elle est dense.

Schéma simplifié de la circulation océanique profonde engendrée par des écarts de température et de salinité des masses d’eau. Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0/Robert Simmon, Nasa/Miraceti

Or, l’océan se refroidit en approchant des pôles. Il y devient également plus salé, car lorsque l’eau se change en glace, elle rejette le sel dans l’eau de mer, où la concentration augmente donc au fur et à mesure de la formation de la banquise. Les masses océaniques aux hautes latitudes sont donc plus denses, et vont plonger en profondeur. Elles entraînent comme un tapis roulant les courants en surface depuis les zones chaudes des tropiques vers les pôles, tandis que les courants en profondeur font le chemin inverse.

Cette boucle gigantesque est appelée « circulation méridienne de retournement » ou Moc, et Amoc pour l’océan Atlantique (Atlantic Meridional Overturning Circulation). Ce mécanisme est essentiel pour les deux facettes de notre éponge planétaire.

D’une part, ce brassage avec les abysses permet de stocker en profondeur la chaleur emmagasinée par l’océan. D’autre part, il transporte le CO2 qui se dissout naturellement à la surface de l’océan jusqu’aux fonds marins, permettant aux couches océaniques de surface de ne pas saturer et de continuer à retirer du CO2 de l’atmosphère. Ce qu’on appelle la « pompe physique à carbone ».

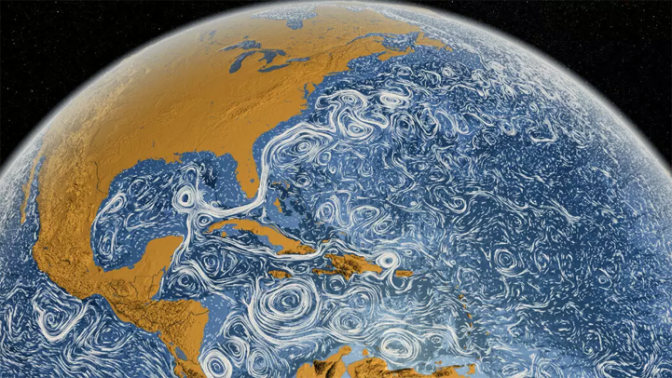

L’Amoc est un ensemble complexe de courants océaniques qui traversent l’Atlantique, dont le fameux Gulf Stream, ici représenté. Il joue un rôle crucial pour redistribuer la chaleur sur le globe. Nasa/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio

Mais le changement climatique perturbe lui-même grandement cette mécanique. La fonte de la banquise et le réchauffement de l’océan vont très probablement ralentir l’Amoc dans les prochaines décennies, en modifiant sa température et sa salinité, d’après le consensus scientifique sur le sujet. Même si l’intensité et la vitesse de cet affaiblissement sont entourés de très vastes incertitudes.

La dangereuse stratification de l’océan

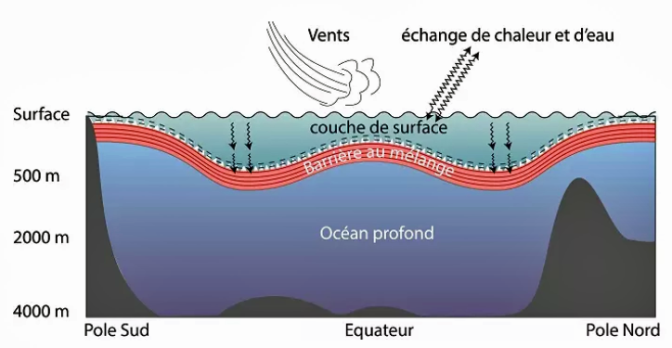

Au-delà de l’Amoc, le réchauffement de l’océan affaiblit dangereusement ce mélange vertical des eaux océaniques. On l’a vu : plus l’eau est chaude, moins elle est dense et moins elle peut plonger vers les profondeurs. Sous l’effet du réchauffement planétaire, la couche de surface de l’océan se réchauffe et il devient de plus en plus difficile de réunir les conditions pour qu’elle se mélange aux eaux très froides des abysses. Autrement dit, plus le contraste de température entre les couches de l’océan est important, plus l’océan est stratifié, plus cette différence de densité entre les eaux va constituer une barrière compliquée à franchir.

La couche de surface de l’océan est mélangée par les vents et absorbe de plus en plus de chaleur atmosphérique. Ajouté à d’autres phénomènes, cela intensifie la stratification et réduit le mélange avec l’océan profond, les couches devenant trop contrastées, comme de l’huile sur de l’eau. © Jean-Baptiste Sallée, Locean (CNRS/MNHN/IRD/Sorbonne Université)

En 2021, une étude, publiée dans la revue Nature et menée par des chercheurs du CNRS, de Sorbonne Université, et de l’Ifremer, s’inquiétait de ce phénomène. Le réchauffement de la couche de surface stabiliserait depuis cinquante ans l’océan à un rythme six fois supérieur aux estimations passées, entravant les capacités de mélange des eaux, donc cette absorption en profondeur de la chaleur et du CO2.

Énième illustration de la complexité et des interactions entre phénomènes océaniques : ce blocage du mélange des eaux limite également les échanges d’oxygène et de nutriments entre la surface et les abysses. Avec pour conséquence de menacer le développement du plancton, ces organismes extrêmement divers qui constituent le socle des écosystèmes marins.

Cette espèce phytoplactonique (Lepidodinium chlorophorum) est responsable de cette eau colorée verte en baie de Vilaine. Lesbats Stephane / CC BY 4.0 / Ifremer

Or, ce plancton absorbe aussi du carbone, qu’il contribue à pomper vers les abysses lorsque les organismes et les particules organiques chutent vers le fond. « Cette pompe biologique contribue à réduire le CO2 dans l’océan de surface et à activer la pompe physique du carbone. Mais on ne sait pas si cette pompe biologique diminue ni quelles en seraient les conséquences. La plupart des modèles intègrent quelques groupes de planctons mais la réalité est beaucoup plus complexe, on travaille à l’intégrer plus finement », dit Marina Lévy.

1 200 capteurs plongeant jusqu’à 6 000 mètres

« Tout l’enjeu de nos travaux, c’est de réduire les incertitudes, résume Virginie Thierry. On connaît très mal l’océan profond mais on sait qu’environ 10 % de la chaleur en excédent va sous les 2 000 m. On a besoin de mieux comprendre la contribution de l’océan pour boucler le bilan énergétique de la planète. »

Explorer l’océan sous les 2 000 m, c’est l’ambition du déploiement des nouveaux flotteurs Argo, baptisés OneArgo, bardés de nouveaux capteurs et dont quelque 1 200 devraient être capables de plonger jusqu’à 6 000 m.

« Un soutien financier durable et renforcé est urgent »

En amont de l’Unoc, Virginie Thierry et des dizaines de ses collègues internationaux signaient un article dans la revue Frontiers in Marine Science. Un appel collectif à investir « en urgence » dans le programme Argo, financé aujourd’hui pour moitié par les États-Unis, dont la politique antiscience fait craindre pour la pérennité du projet.

« Un soutien financier durable et renforcé est urgent pour permettre à OneArgo de se déployer pleinement et donner à nos sociétés les moyens de préserver les nombreux services que l’océan nous rend et de faire face aux défis climatiques et environnementaux majeurs actuels », résume l’Ifremer. La plupart des océanographes dans le monde pourraient en dire autant.

Abonnez-vous à notre lettre hebdomadaire - pour recevoir tous les liens permettant d’avoir accès aux articles publiés chaque semaine.

Chaque semaine, PTAG publie de nouveaux articles dans ses différentes rubriques (économie, environnement, politique, mouvements sociaux, actualités internationales ...). La lettre hebdomadaire vous fait parvenir par courriel les liens qui vous permettent d’avoir accès à ces articles.

Remplir le formulaire ci-dessous et cliquez sur ce bouton pour vous abonner à la lettre de PTAG :

Abonnez-vous à la lettre

Un message, un commentaire ?