5 octobre 2021 | tiré de mediapart.fr

https://www.mediapart.fr/journal/economie/051021/la-stagflation-menace-ou-fable?onglet=full

Des pénuries partout, des prix qui grimpent et une économie qui commence à ralentir. En quelques semaines, l’euphorie de la reprise sur laquelle le gouvernement français s’appuyait pour vanter sa politique a laissé place à un nouveau spectre, celui d’un retour aux années 1970 et à la « stagflation ». Ce terme a été forgé pour décrire une situation jusqu’alors impensable : la conjonction d’une inflation élevée et d’une activité économique déprimée.

L’émergence de ce terme n’est pas anodine. C’est cette peur de la stagflation qui, dans les années 1980, avait justifié la contre-révolution néolibérale, le recentrage des politiques sur la modération salariale et l’austérité des comptes publics. Dans le contexte actuel, où les politiques économiques de l’après-pandémie ne sont pas encore déterminées, ce récit de la stagflation, s’il venait à s’imposer, pourrait avoir des conséquences concrètes redoutables.

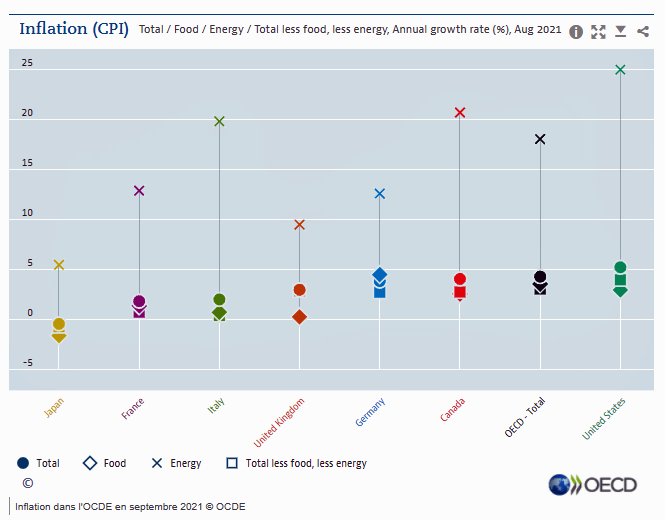

Mais ce discours est-il crédible ? La hausse des prix est évidemment une réalité. En zone euro, l’inflation annuelle en septembre 2021 des prix à la consommation a atteint 3,4 %, contre 3 % en août et − 0,3 % en septembre 2020. L’accélération est considérable, et principalement menée par les prix de l’énergie, qui ont grimpé de 17,4 % sur un an.

Aux États-Unis, le déflateur des dépenses de consommation, qui mesure l’évolution des prix effectivement payés par les consommateurs, a progressé sur un an en septembre de 4,3 %, du jamais vu depuis 1991, avec une hausse de l’énergie de 24,9 %. Au niveau de l’ensemble de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les prix en août ont progressé de 4,3 %, dont 18 % pour l’énergie et 3,6 % pour l’alimentation.

Cette tendance n’a aucune raison de s’apaiser à court terme. La crise de l’énergie, avec ses raisons multiples, est là pour durer (lire la série de Martine Orange à ce sujet) et les pénuries sectorielles que l’on pensait passagères ne se calment pas. Le manque de semi-conducteurs, qui a commencé au début de 2021, se poursuit. Au point que la plupart des constructeurs automobiles ont dû réduire leur production. Les mesures de chômage partiel se multiplient. Le groupe Stellantis envisage ainsi de fermer pour trois mois son usine d’Eisenach en Allemagne. Toyota affiche un niveau de demande de 40 % inférieur à ses prévisions en septembre.

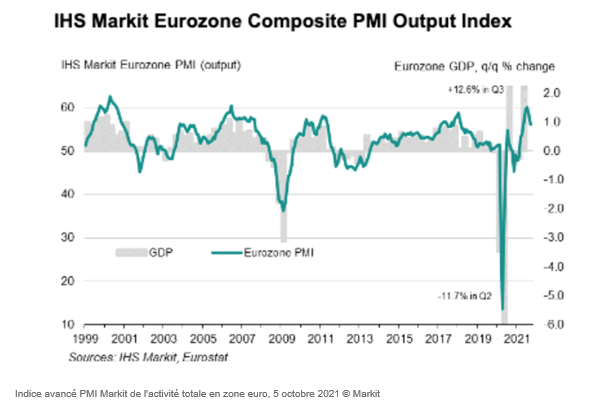

C’est ici que le nœud du récit de la stagflation se met en place. L’inflation, longtemps jugée « transitoire », s’inscrit durablement dans le paysage. « Désormais, on sait que les pénuries et les tensions sur l’énergie vont durer et qu’il ne s’agit plus d’un phénomène transitoire », indique Christopher Dembik. Les effets de base et le rattrapage ne suffisent plus à expliquer le phénomène. Sous le coup des pénuries et de la hausse du prix de l’énergie, et alors que l’effet rattrapage de 2020 s’efface, l’activité économique globale décline, sans pour autant apaiser l’inflation. Les ménages perdraient en pouvoir d’achat et réduiraient leurs dépenses, conduisant à une nouvelle contraction économique. Or, les faits commencent bien à aller dans ce sens.

Comme les premiers signes l’avaient laissé présager depuis la fin août, l’activité économique commence à ralentir un peu partout. Les indices ISM industriels de Markit pour octobre, qui tentent de saisir la situation conjoncturelle de ce secteur, traduisent à la fois une hausse notable des coûts de production et une baisse sensible des nouvelles commandes, donc de la demande. En Allemagne, l’indice du climat des affaires de l’industrie automobile est passé de 52 en juillet à 13 en septembre, selon l’institut IFO. En Chine, les signes de ralentissement se multiplient alors que le géant de l’immobilier Evergrande vacille et affaiblit encore l’économie locale. « Globalement, la vitesse du ralentissement économique déjoue les attentes et est plus forte que prévu », constate Christopher Dembik.

L’heure n’est donc plus à une reprise forte accompagnée d’une inflation « temporaire », mais bien plutôt à une rechute dans la crise causée par cette même inflation. Mais sommes-nous pour autant « revenus dans les années 1970 », comme le craint l’économiste de Harvard Kenneth Rogoff, dans une tribune publiée par Les Échos ? En réalité, la question n’a guère de sens, tant l’économie mondiale de 2021 a peu de points communs, si ce n’est le mode dominant de production, avec celle de 1973.

1921 ou 1979 ?

À l’époque, l’industrie domine les économies dites avancées et la hausse du prix des matières premières ne frappe pas que les ménages, elle frappe aussi cette industrie locale. Au moment où se met en place un nouveau système monétaire international, qui est aussi une cause d’inflation, les entreprises répondent à ce double défi par la mondialisation de leurs ressources (recherche de travail bon marché) et la financiarisation (couverture contre le risque de change).

La crise actuelle est plutôt, elle, celle de ce modèle issu des années 1970. La pandémie a, en effet, mis au jour les faiblesses de l’organisation productive néolibérale. Le système productif de l’avant-pandémie était fondé sur des chaînes de valeur très étirées, dépendant de multiples lieux de production et visant à répondre en temps réel à la demande par des outils financiarisés. C’était un système fondé sur l’immédiateté et l’optimisation des coûts.

Dans ces conditions, une poussée de Covid-19 à un endroit de la chaîne perturbe l’ensemble de la production et il est beaucoup plus difficile de s’ajuster à de fortes variations de demande. Et comme la crise sanitaire ne disparaît pas d’un coup, mais par à-coups et de façon assez chaotique, le « retour à la normale » n’est pas possible. Le virus est encore présent dans certaines zones qui sont soumises à des restrictions, ce qui perturbe les chaînes de valeur et complexifie la reprise. C’est le cas encore aujourd’hui au Vietnam, un des ateliers du monde, mais cela a été le cas cet été dans certains ports de Chine. Il n’est donc pas étonnant que les perturbations durent.

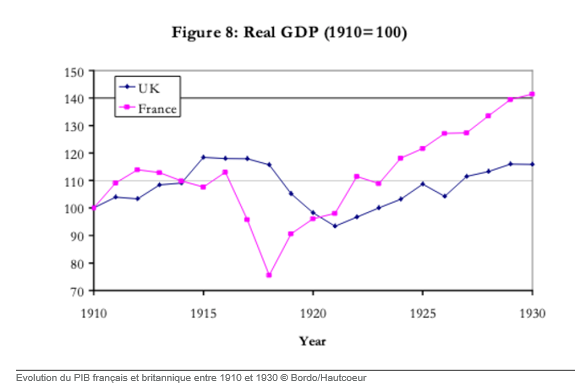

Autrement dit : la crise actuelle est celle d’un monde issu des années 1970, pas une crise des années 1970. La problématique contemporaine est plus proche, historiquement, des régimes de transition lors des sorties de guerre, où les systèmes productifs doivent se réadapter aux besoins nouveaux une fois le conflit terminé. Nous serions donc plus proches de la période 1919-1921, dans le cas présent. Cela signifie que le caractère « transitoire » de la crise inflationniste n’est pas forcément usurpé, mais que l’aspect transitoire peut durer assez longtemps en fonction de l’évolution de la pandémie et de la réponse politique.

Là encore, le début des années 1920 le prouve. États-Unis et Royaume-Uni ont répondu à cette crise de transition par la compression de la demande interne et ont connu une violente récession déflationniste en 1921 (− 7 % pour les États-Unis, avec une baisse des prix de 18 %), tandis que la France ou l’Allemagne, par exemple, ont fait le choix de l’inflation et ont connu une poursuite d’une croissance inflationniste qui s’est terminée, dans les deux cas, par des crises de change. Bref, une transition peut durer plusieurs années et l’enjeu, dans ce cas, c’est moins « l’inflation » que la réponse politique apportée.

Le miroir inversé des années 1970

Mais la réalité de cette inflation n’est pas seulement la question de la transition. Elle se produit dans un contexte très différent des années 1970. À partir de 1969, en France, l’inflation moyenne dépasse 5 % par an, puis 6 % à partir de 1971, avant de frôler les 10 % après le choc pétrolier. Ce dernier frappe donc une économie déjà en « surchauffe » et où l’inflation est préoccupante. L’effet d’entraînement se fait alors par la boucle salaires-prix. L’indexation des salaires et la capacité des syndicats d’arracher des augmentations permettent aux entreprises de faire passer tout ou partie de leurs coûts supplémentaires dans les prix.

Selon une étude de l’époque, le revenu disponible brut des ménages, hors inflation, reste très dynamique en France au milieu des années 1970 (+ 4,4 % en 1975, par exemple). La consommation résiste donc, même si ce phénomène va s’accompagner d’une hausse progressive du chômage, les entreprises décidant de réduire les coûts pour assurer leur rentabilité. Mais les dernières années de la décennie 1970 ne sont pas des années de récession, à l’exception de 1975. Le niveau de croissance d’alors dépasse 3,5 % par an entre 1976 et 1979, un niveau, hors effets de la pandémie, devenu rare.

Tout semble aujourd’hui différent. D’abord, il n’est pas possible de parler de « surchauffe » de l’économie, comme le font certains néokeynésiens. La problématique d’avant la pandémie était une inflation et une croissance trop faibles. Or, en cet automne 2021, on ne peut pas prétendre que l’inflation corresponde à une trop forte demande. Le PIB mondial ne rejoindra, selon le FMI, son niveau de 2019 que l’année prochaine. Les pénuries et les manques énergétiques se produisent par conséquent dans un contexte où la demande est globalement plus faible qu’il y a deux ans. Pour ne pas parler de la tendance « normale » qui aurait pu évoluer à partir de 2019.

Si l’offre ne répond pas, ce ne peut donc pas être parce que la demande est trop forte dans l’absolu. C’est parce que sa structure et son fonctionnement sont inadaptés à une crise du type de celle qu’on a vécue. Le décalage ne peut dès lors venir que de l’aspect instantané et « ajusté » du système productif qui a été encouragé par la financiarisation.

L’autre raison de cette difficulté d’adaptation de l’offre à la demande, c’est le sous-investissement chronique dans l’industrie, comme le remarque Christopher Dembik. Or ce sous-investissement n’est pas le fruit d’une pression du monde du travail, c’est bien celui d’une logique économique globale qui allie la valeur actionnariale et la financiarisation, laquelle incite à redistribuer aux actionnaires et aux dirigeants les profits plus qu’à les réinvestir.

Les vraies raisons de l’inflation actuelle proviennent moins de la crise sanitaire elle-même et d’un effet de désorganisation dû à cette dernière que des structures économiques qui l’ont précédée. Cette crise inflationniste est donc une crise des années 2020, autrement dit une facette de la crise du capitalisme néolibéral.

Le risque, c’est donc bien qu’à la différence des années 1970, la consommation recule dans la foulée de la hausse des prix.

Dès lors, le risque économique est très différent de celui des années 1970. La hausse des prix en septembre en zone euro dans le secteur des services (qui passe en rythme annuel de 1,1 % à 1,7 % en un mois) semble montrer une tendance : les entreprises pourraient considérer qu’elles ont les moyens de faire passer la hausse de leurs coûts dans leurs prix ou de compenser l’effet des pénuries par les prix, puisque l’épargne a bondi à la suite de la crise du Covid.

Mais cette « épargne Covid » n’est pas de la même nature qu’une hausse des salaires. Devant la hausse des prix et en l’absence de suivi des rémunérations, les ménages pourraient plutôt faire le choix de réduire leurs dépenses pour préserver une épargne de précaution. D’autant que, comme le remarque Christopher Dembik, « ni les chefs d’entreprise, ni les ménages ne croient réellement au discours des gouvernements sur l’émergence d’une décennie enchantée ».

Et il y aura un effet sur les inégalités. François Geerolf, professeur associé à l’université de Los Angeles (UCLA), souligne que, selon la Banque de France, les 10 % les plus pauvres consacrent déjà 6,1 % de leur budget à l’énergie pour leur logement contre 4 % pour les 10% les plus riches. Cela signifie que l’épargne Covid, déjà faible dans cette partie de la population, ne permettra pas de compenser les hausses de coût de l’énergie et que, partant, le seul choix sera pour ces personnes de réduire leurs dépenses. Or, ce sont les plus pauvres qui, proportionnellement, consomment le plus.

Le risque, c’est donc bien qu’à la différence des années 1970, la consommation recule dans la foulée de la hausse des prix. Dans ce cas, les entreprises pourraient finir par ne plus pouvoir imposer leurs prix. Pour faire face à un endettement très lourd (qui représente 118 % du PIB en France et 129 % aux États-Unis), maintenir leur rentabilité ou éviter la faillite, les entreprises privées n’auront d’autres choix que de licencier. Ce qui réduira encore la demande.

Mais ce ne serait pas une « stagflation » du type de celle des années 1970, bien plutôt une récession avec des poches résistantes d’inflation. Cette issue est aujourd’hui possible parce que les garde-fous qui existaient dans les années 1970 ont été démantelés dans les années 1980, précisément au nom de la « lutte contre l’inflation ». L’indexation des salaires sur l’inflation n’existe plus depuis 1982, le droit du travail a été libéralisé et le taux de syndicalisation s’est effondré. Le monde du travail néolibéral est atomisé et incapable d’arracher une compensation des effets des prix.

Et cela est d’autant plus vrai que les tendances lourdes qui ont conduit à la désinflation, le sous-emploi, la mondialisation des chaînes de production et la tertiarisation de l’économie, restent présentes pour peser sur les salaires dans les pays avancés. Tout cela conduit à un ralentissement de la productivité qui reste à l’ordre du jour et permet aux entreprises de refuser toute marge de manœuvre sur les salaires. Dès lors, la traduction de l’inflation peut effectivement être une récession par la baisse de la demande. « Le vrai danger, ce n’est pas le choc d’offre, mais bien le choc de demande négatif qui suit la hausse des prix », résume François Geerolf. Le déséquilibre actuel entre capital et travail en faveur du premier est le miroir inversé des années 1970, pas sa copie.

Bref, la crise à venir pourrait être une crise de la structure économique néolibérale aggravée par le coronavirus. Ce n’est pas une « surchauffe » mais bien plutôt une « deuxième vague » économique où les problèmes précédant la pandémie agissent sur des économies fragilisées avant même 2020. Contrairement à ce qu’ont martelé Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, la crise du coronavirus n’a pas frappé un corps sain et en pleine santé, mais elle a touché un capitalisme déjà malade et engagé dans une fuite en avant.

La « stagflation » comme bouée de sauvetage du néolibéralisme

Et c’est ici où le risque du terme de « stagflation » prend tout son sens. Ce terme avait été forgé, on l’a dit, pour décrire la fin des années 1970. Mais il était très contestable puisque, on l’a vu, la croissance restait, en réalité, plutôt soutenue dans ces années. Les récessions du début des années 1980 ont plutôt été causées par les politiques de lutte contre l’inflation, notamment le fameux « choc Volcker », du nom du président de la Fed qui, un temps, avait poussé les taux d’intérêt à court terme à 20 %.

Pour le camp du capital, ce terme de « stagflation » permettait précisément de lier l’inflation à un sentiment de déclin qui s’inscrivait dans les grands changements de l’époque, du choc pétrolier au retour du chômage, en passant par le désordre monétaire. En faisant croire que l’inflation était la source de ce déclin, on favorisait des changements complets de politiques économiques et l’adieu à la domination keynésienne dans ces dernières. Tous les choix néolibéraux sont le produit de la victoire du récit stagflationniste, dont la dernière bataille en France est le « tournant de 1983 » (lire l’article « 1981-83 : pourquoi le renoncement économique n’était pas inéluctable »). La force de ce récit a été évidemment de s’inscrire dans une réalité douloureuse, celle des restructurations d’entreprises, des pénuries, de la difficulté de faire face à des hausses de prix brutales.

Nulle part ailleurs qu’au Royaume-Uni ce récit n’a été aussi fort alors. Il s’est concrétisé dans le fameux « Winter of Discontent », expression reprise des premiers mots du Richard III de Shakespeare et qui décrit le chaos britannique de l’hiver 1978-79, entre pénuries, grèves et inflation. Le premier ministre travailliste de l’époque, James Callaghan, avait été moqué par la presse conservatrice pour avoir nié la crise (c’est le fameux titre du tabloïd The Sun : « Crisis ? What Crisis ? » du 11 janvier 1979). Mais ce que Callaghan s’efforçait de faire, c’était de combattre précisément ce récit de la stagflation. La puissance de l’effet de la hausse des prix était pourtant trop forte et les conservateurs de Margaret Thatcher ont remporté les élections de 1979 aisément après cet hiver.

Et voilà précisément que l’expression de « Winter of Discontent » refait surface dans la presse britannique (notamment dans The Sun). Même si les causes du chaos britannique actuel sont très différentes de celles de 1979 (la pénurie s’explique non par la grève des routiers, mais par le manque de routiers étrangers bon marché après le Brexit), le retour de cette expression souligne la tentation de réimposer un récit où l’inflation est centrale. Et où, par voie de conséquence, les politiques économiques seraient centrées sur des politiques de désinflation.

C’est le risque principal qui est identifié par François Geerolf. « Ma crainte, c’est que ce terme de “stagflation” ne s’impose et ne conduisent à une réaction qui vise à comprimer la demande comme des hausses de taux, et de là, à une forme d’austérité budgétaire réactivée par le discours de peur sur la dette publique », résume-t-il. La référence de cette crise, ce sont les deux hausses de taux de la BCE en juillet 2008 et 2011 voulues par son président d’alors, Jean-Claude Trichet, par crainte d’un effet d’emballement des prix sur les salaires. « Celle de 2011 a sans doute contribué à renforcer la crise de la dette en zone euro », rappelle François Geerolf, qui estime que si la BCE est consciente aujourd’hui de cette erreur, il lui faudra faire face à des oppositions si le récit de la stagflation s’impose.

François Geerolf travaille depuis longtemps à la remise en cause de la courbe de Philips qui lie directement inflation, activité et emploi, et qui reste l’alpha et l’oméga des politiques monétaires. Dans un article récent publié dans L’Économie mondiale en 2022 (éditions La Découverte, collection « Repères »), il souligne la faiblesse de cette idée selon laquelle il existe un automatisme entre inflation et activité. « La vérité, c’est qu’on ne sait pas d’où vient l’inflation et qu’elle peut s’accompagner aussi bien d’une croissance soutenue que d’une stagnation », explique-t-il. Mais avec le retour de l’inflation, la logique de la courbe de Philips pourrait bien se réactiver, et avec elle, la volonté de réduire encore les salaires et la demande. Autrement dit, le lien se fait autrement, par la domination d’un récit et, partant, par la traduction de ce récit dans la réalité.

Voilà pourquoi le terme de « stagflation » lui-même est dangereux. En faisant croire que la situation actuelle est comparable à celle des années 1970, il construit déjà l’idée que les réponses pourraient être comparables : hausse des taux, austérité budgétaire, libéralisation des marchés. Il empêche évidemment de comprendre que la crise inflationniste actuelle est le fruit de ces politiques et est une crise du néolibéralisme. Autrement dit, dans un moment où, précisément, le néolibéralisme ne peut plus imposer son récit, la stagflation pourrait venir à son secours.

Dans le cas de la France, l’enjeu n’est pas mince alors que va s’ouvrir la campagne présidentielle. Jusqu’ici, le débat économique était faible et discret. Si la hausse des prix s’emballe, on pourrait assister à l’émergence d’un nouveau consensus autour du terme de « stagflation », qui conduira à remettre l’accent sur la nécessité d’une politique de l’offre (pour répondre au surcroît de demande) et sur celle de la réduction de la dette. Car la stagflation est terrible pour la dette publique : elle fait monter les taux et réduit les recettes. Cela pourrait assurer un retour de l’idée de « l’austérité expansive » au menu de 2022. Avec la stagflation, le néolibéralisme pourrait donc essayer de revivre. Même au prix d’une nouvelle crise.

Un message, un commentaire ?